temas V3N8.indd - universidad santo tomas de bucaramanga

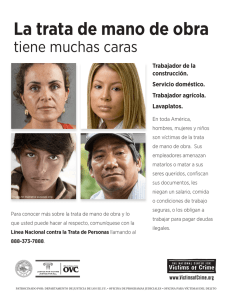

Anuncio