Falco 06.Ultimo acto en Palmira

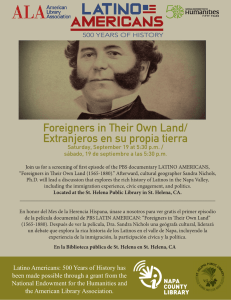

Anuncio