psicoanálisis - Asociación Psicoanalítica del Uruguay

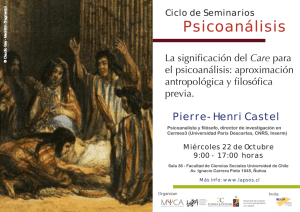

Anuncio