El beso de Peter Pan

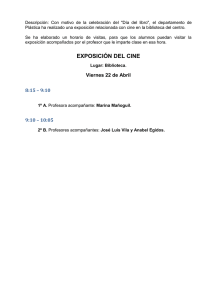

Anuncio