Oporto 2006. Cuaderno de campo de Sociología Urbana

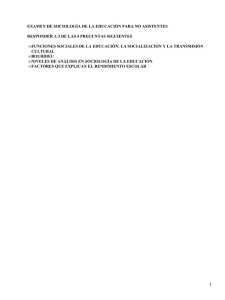

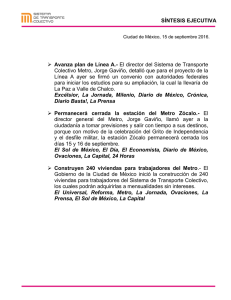

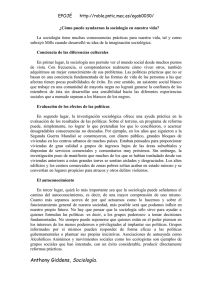

Anuncio