Para pensar las redes transnacionales

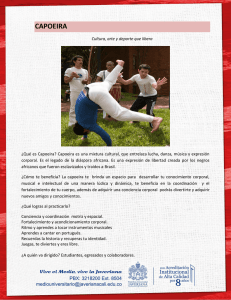

Anuncio