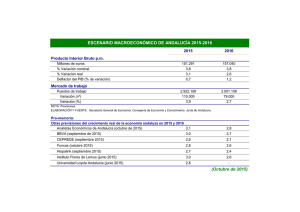

Revista Medio Ambiente, Consejería de Medio Ambiente

Anuncio