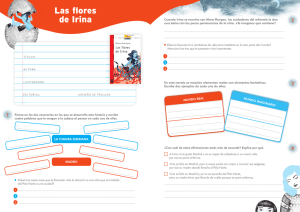

Quiza nos lleve el viento al in - Gonzalo Torrente Ballester

Anuncio