educación: la igualdad aparente entre hombres y mujeres

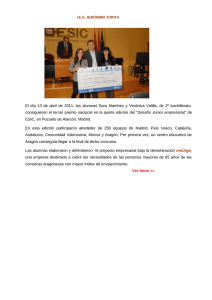

Anuncio