PRÓLOGO Calle Nikotskaya Moscú Febrero de 2005 Robert Pulaski

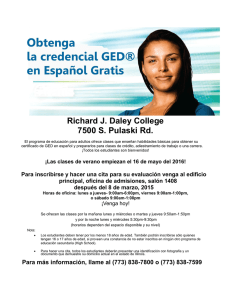

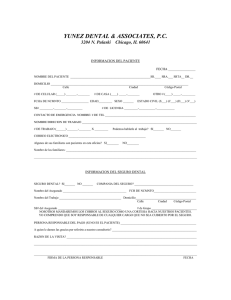

Anuncio

PRÓLOGO Calle Nikotskaya Moscú Febrero de 2005 Robert Pulaski sudaba copiosamente al mismo tiempo que ignoraba las heladas corrientes de viento que barrían el empedrado nevado hasta alcanzar el mismísimo Mausoleo de Lenin, aquella madrugada en la Plaza Roja. A pesar del frío, el bochorno que le quemaba las entrañas no le reconfortaba. Era algo muy extraño lo que le ocurría; el profesor tiritaba de calor. Sus casi dos metros de altura, que le alejaban del estereotipo del científico de cuerpo arrugado y débil, se doblegaban ante las oleadas de los escalofríos que le laceraban los hombros y la espalda, lo que no habían logrado setenta y seis años de una vida pródiga en acciones y plagada de desafíos. Con el aspecto de alguien que duda, que no tiene rumbo ni propósito, el profesor deambulaba por una calle que acogía durante el día las manadas de turistas y curiosos de turno que se acercaban a Moscú, pero por la que apenas vagaban unas cuantas almas. Pulaski se encogió por el dolor cuando pasó por delante de uno de los Cafés que permanecían aún abiertos. Un tufillo a pollo recalentado envolvía una fachada hecha de alibustres con sus copas cuidadosamente niveladas, de los cuáles colgaban hileras de luces multicolores, y sobre los que se recortaban, muy de vez en cuando, las negras figuras de los escasos paseantes en una noche tan fría. Pensó que el Café se parecía a cualquiera de los de su antiguo país, los Estados Unidos, con esas guirnaldas baratas de oferta en los WalMart. Había transcurrido más de un mes desde las celebraciones de las Navidades en Moscú, actos prohibidos durante la interminable época soviética que quedaba tan alejada en el tiempo y que Pulaski conocía tan bien. El profesor llegó a temer que lo último que vería antes de morir serían unos adornos tan vulgares. El ataque fue mucho peor que las otras veces. El mundo cambió. Los grupos de farolas de tres en tres comenzaron a despegarse de sus soportes y a bailar encima de su cabeza, como si cayeran a través de un imaginario remolino que se hubiera formado en el cielo oscuro, y las letras del gran anuncio de telefonía GSM bañado en azul y próximo al café empezaron, ante los ojos del profesor, a estirarse y moverse como si fueran de goma. El olor a pollo se transformó en algo que Pulaski había sentido antes; el cálido hedor de los cuerpos que se descomponían en un pálido día de invierno de Argalik, a pesar del frío, en medio de las hierbas escarchadas y las ramas enfermizas de los árboles desnudos a su alrededor; el zumbido de las moscas excitadas que giraba sobre las carcasas de las raquíticas vacas que habían sobrevivido a los meses anteriores, y que llegaba a los oídos como un susurro hiriente desde la lejanía; y el sudor y el terror de los soldados tras sus máscaras que retiraban a toda prisa los cadáveres de los granjeros. Hizo lo que estaba acostumbrado a hacer cuando empezaban las alucinaciones; cerró los ojos, y buscó a tientas entre sus bolsillos la cajita con los neurolépticos rosados. Hubiera dado todo por un trago de agua, ya que su garganta estaba terriblemente seca por culpa de las náuseas que subían desde su estómago. Sin saber cómo había llegado hasta el centro del poder político de la ciudad, Pulaski pensó en el Café que tenía delante, y en su sed. Un miedo que tampoco podía explicar le impidió entrar para refrescarse. Temía que le reconocieran, o mucho peor, que su rostro marcado por el dolor y la locura que dominaba su mirada resultase tan alarmante que alguien terminase llamando a la policía. Descubrió, con sorpresa, ese vago sentimiento de saberse perseguido, de constituir la presa segura de un cazador poderoso e invisible que podía estar en todas partes. Pulaski se metió en la boca un número indeterminado de píldoras, hizo un esfuerzo sobrehumano y tragó. Los comprimidos le rasgaron la garganta como alambres al rojo, y temió que se quedaran en su esófago, bloqueando su respiración. El profesor se acurrucó en el suelo helado, doblando sus largas piernas y escondiendo el rostro entre ellas. Unos cuantos minutos después, lo peor de la crisis dejó paso al dolor habitual y los escalofríos, las nauseas de siempre que le devolvían al mundo real. Pulaski se incorporó con dificultad, y, dando tumbos, buscó refugio entre las heladas siluetas de los alibustres, frente al Café, tratando de pasar desapercibido en uno de los rincones más oscuros de la calle Nikotskaya. No muy lejos se encontraban los iluminados escaparates de los almacenes GUM, donde resplandecían los maniquíes vestidos con la ropa cara y los artículos de lujo de Dior. Albergaba la esperanza de que fuera confundido con un mendigo o un vendedor, al igual que otros tantos que se acercaban a los turistas para venderles sombreros rusos o pedir limosna. La mente de Pulaski luchaba para evitar la zambullida en el caos físico que le sacudía. Cerrar los ojos suponía dar un portazo a las alucinaciones que podrían reaparecer, una medida inconsciente y no razonada para huir, pero existía el peligro de sumergirse en un abismo interior en el que se disgregaran definitivamente las voces de los fragmentos de memoria que intentaban reconstruir su vida pasada. Se palpó el pecho. Abrió los ojos y se encontró con un sobre, la indecisión y las dudas sobre cómo llegó hasta él. Reconoció su letra en el membrete: Edgard Richardson Johnson Space Center Meteorite Lab 1601 NASA Road 1, Houston, TX 77058 Recordó algunos apellidos; Roscoe, Hancok, Richardson, de Vries... apellidos de sus antiguos colegas de la NASA, que participaron con él en las misiones Vikingo, las primeras naves que se posaron en Marte. Marte. ¿Por qué, después de un largo paréntesis de más de un cuarto de siglo? El vómito sobrevino, la contracción y el líquido viscoso y negruzco expulsado de su interior. Experimentaba una sed atroz, pero las luces de las farolas ya estaban donde debían. Sintió el aire frío contra su piel. Con una debilidad evidente, logró incorporarse, guardó aquel sobre entre los despojos de su abrigo y trató de ordenar sus pensamientos y motivaciones. Caminó hasta dejar los almacenes GUM a sus espaldas, evitando las zonas iluminadas y buscando cobijo en la penumbra, pero encontró que la entrada principal a la Plaza Roja estaba cercada. Había un policía junto a la valla, en actitud de estar esperando a alguien. Miraba su reloj y bufaba, y cuando lo hacía, el vapor blanquecino de su boca se escapaba a borbotones, como si fuera la chimenea de una locomotora. Pulaski se detuvo, temeroso y temblando, junto a uno de los árboles que flanqueaban los lujosos escaparates. El oficial se frotaba las manos por el frío, estaba impaciente y no le prestó atención. Pulaski oyó un ruido y vio un coche blanco con las bombilla rojas y azules en el techo que subía hacia la plaza. El automóvil atravesó uno de los dos arcos reconstruidos que fueron derribados en el pasado por Stalin para permitir el paso de los tanques y carros con misiles en las celebraciones. El guardia se ajustó el cuello de pelo negro de su traje gris y apartó la valla para que el coche pudiera pasar. Su compañero salió con dos bolsas marrones en las que se veía claramente estampados los dos aros amarillos de la hamburguesería McDonnalds. Los hombres mostraron su satisfacción; Pulaski vio los halos blancos saliendo de sus bocas mientras reían y se metían en el auto. Tenía que pasar delante de ellos. Ocultó su rostro entre las solapas de su abrigo andrajoso y se encorvó un poco para no llamar la atención por ser tan alto. Con tres cuartos de siglo a sus espaldas y una altura fuera de lo esperado para su edad, podría despertar una mirada curiosa y muy inoportuna. No podía atravesar una Plaza Roja casi desierta y no comprendía qué empujaba ese deseo, aunque un instante después se alegró de no hacerlo. Pulaski bordeó la valla que cercaba los alrededores del Mausoleo de Lenin hasta alcanzar la estilizada Torre San Nicolás, con sus anaranjados ladrillos recortándose en un cielo de ébano. Desechó bajar por el ancho y alumbrado paseo que desembocaba en la Torre Arsenal, y trató de confundirse entre los árboles plantados al este del Kremlin, oscuros esqueletos de madera que alargaban sus ramas heladas y desnudas. Finalmente, se deslizó encima de un césped helado, tratando de formar parte del deprimente paisaje. Alcanzó la gran verja de hierro que conducía a la Tumba del Soldado Desconocido. El parque se hacía frondoso y oscuro y se desligaba de la iluminación de los edificios exteriores. A Pulaski le urgía ocultarse, como si fuera un hábito. Oía el borboteo de las fuentes cercanas, los chorros de agua que caían en los estanques cubiertos por el hielo, y el ruido incrementaba la sed. La crisis había dejado paso a una fuerte aversión por las luces y los espacios abiertos; las grandes cúpulas de cristal del centro comercial que dominaban la plaza Manezhaya, endurecidas por la nieve que las cubría, proyectaban sombras deformes entre los carteles publicitarios de los restaurantes y bares de los aledaños, que habían cerrado antes de la madrugada. Se preguntó de qué huía, y por toda respuesta, una brisa helada comenzó a batir las ramas de los árboles. Antes de traspasar la voluminosa puerta de hierro, experimentó una revelación: en su mente se agolparon imágenes que hablaban de un despacho sumido en el caos después de los registros y de los robos, cajones volcados, figuras rotas, y documentos con el membrete del Instituto de Química Orgánica Smolensko, a las afueras de Moscú, esparcidos por un viejo suelo de madera que crujía de forma acogedora cuando entraba. Conocía ese suelo, conocía su despacho, y conocía el peculiar quejido de bienvenida de las maderas acostumbradas a su peso, después de tantos años de investigaciones. Pero le habían echado de allí. Entre la oscuridad, vislumbró la llama eterna del soldado desconocido, y las achaparradas figuras de los abetos contra las paredes del Kremlin y cargados de nieve. Pulaski dejó el resguardo de los árboles cercanos a la verja. La llama, que surgía del centro de la estrella metálica de cinco puntas, le atrajo. Se quedó a pocos metros, observando los movimientos ondulantes del fuego. Alzó la vista. Su sombra se proyectaba, agigantada, en los apretados ladrillos naranjas del gran muro del Kremlin, por culpa de las farolas cercanas que rodeaban la entrada del parque. Distinguió otras siluetas más débiles y menos acentuadas que se movieron y desaparecieron, fugaces sombras chinescas que renovaron en él la alarma y el miedo. Se alejó del fuego sagrado, símbolo de la sangre de los soldados muertos en la Gran Guerra, y huyó con rapidez hacia los árboles. La certeza de que le seguían, de que una parte de él huía mientras que otra trataba de combatir el calor que le consumía, se convirtió en una presión que aceleró su corazón, cuyos latidos le llegaban a través de las sienes como zambombazos. Pulaski se ocultó tras el tronco de un árbol, con la respiración contenida, y observó. Cerca de la verja de entrada descubrió una figura, apoyada sobre la puerta. Estaba fumando, y el brillo naranja del papel incandescente del cigarrillo indicaba que aquella no era una mancha amorfa ni un efecto óptico, sino que pertenecía a alguien vivo y real. Alguien real. ¿Quien se detenía a fumar con ese frío y a aquellas horas? El brillo desapareció de la figura negra, y Pulaski pensó que su perseguidor habría arrojado el cigarrillo contra el suelo, aplastándolo con el pie. ¿Habría advertido su presencia? Los ojos de Pulaski se acostumbraron un poco más a la falta de luz, y creyó distinguir dos personas más parapetadas tras otros tantos árboles. Respondiendo a sus temores, se movieron hacia donde él se encontraba. La caza había empezado, y las sombras le empujaban hacia las fuentes detrás del Kremlin, al final de los jardines, y frente a los restaurantes. Pulaski supo que tendría que salvar el río artificial, en torno del cual se organizaban varios puentes con escaleras. Llegó al final de las balaustradas y comprobó que no podría alcanzar el puente más cercano para cruzar el río. Los puentes estaban demasiado separados y sus perseguidores tendrían tiempo suficiente para cerrarle el camino. Respiraba con dificultad al tiempo que pensaba. El pecho le quemaba. Se asomó y calculó la distancia entre él y el frío abismo de abajo; tres o cuatro metros, a lo sumo. Estaba oscuro. Decidió saltar el mirador, para dejarse caer con la máxima delicadeza de la que era capaz, hacia la negrura. Tenía que cruzar el estanque. Supuso que el agua estaría a dos o tres grados bajo cero. Rogó para que la capa de hielo fuera firme y resistiera su peso. Seguía oyendo los chorros de las fuentes situadas al final de donde acababa el último de los bares; el agua fluía, aunque probablemente se helaría poco después de caer. Con alivio, comprobó que el hielo bajo sus pies era firme y aguantaba su peso. Comenzó a andar con lentitud, procurando no romper el hielo, pegando su cuerpo a las paredes de las balaustradas y deslizándose siempre entre la penumbra. De refilón vio otra figura, situada en un segundo puente, junto a los balcones, que observaba en la dirección opuesta a donde se encontraba. Pulaski aprovechó el descuido para saltar hacia una de las estatuas de las muchas que se alzaban en medio del río. La escultura consistía en una figura femenina encorvada en la réplica de una planta, y Pulaski trató de confundirse con ella. El haz de una linterna rebotó sobre las blancas piedras de las balaustradas. Le buscaban. Supo que aquellos que le perseguían habían perdido momentáneamente su rastro. Los minutos pegados a esa forma de mujer espantosamente helada le parecieron eternos. Sentía que sus músculos se entumecían. Durante toda su vida se había considerado alguien fuerte y vigoroso, con buena salud, lo que atestiguaban su barba recortada sólo sobre el mentón y su blanco bigote en arco, que colonizaba su perilla, pero que no llegaba a las orejas, dominadas por las espesas patillas de siempre. Pulaski parecía la viva imagen de un profesor del siglo XIX transplantada al siglo XXI. Pero eso era el pasado. Las crisis nerviosas, y no lograba recordar cuando empezaron, le habían dejado exhausto. Eligió la ocasión y saltó para llegar a la otra parte de la orilla, agarrándose a uno de los balaustres, y con gran extenuación lo superó. Había conseguido salvar el río, y se encontraba ahora en una zona donde las columnas flanqueaban el paso a los restaurantes. Parapetándose tras una columna cada vez, fue ganando metros como un zorro asustadizo. Tenía la opción de atravesar con rapidez las dos grandes avenidas Manezhnaya y Mokhovaya que corrían paralelas al conjunto de edificios históricos y gubernamentales del Kremlin, separadas en la mediana por un bulevar, pero desistió. Estaban desiertas, apenas circulaba algún coche que otro, y sus captores le descubrirían con facilidad. La otra opción era igualmente desastrosa, ya que se vería obligado a exponerse entre los amplios espacios de las plazas donde estaban las cúpulas de los complejos comerciales, previos al túnel del metro. Era como si una gacela enferma se viera obligada a salir a la sabana abierta saliendo de los arbustos a sabiendas que los leones acechaban entre las hierbas altas. Pero no le quedaba otro remedio. Apretó los dientes y se detuvo en el último instante. Ruido de un motor. Volvió la cabeza y vio como un autocar se paraba frente al Gran Museo Rojo que marcaba la entrada al Kremlin, descargando su contenido. Contó doce personas. ¿Turistas a aquellas horas? Llevaban cámaras de vídeo y parecían cansados. Rápidamente, Pulaski salió de las oscuridad y se unió a ellos con despreocupación. Captó algunas palabras en inglés. La guía del grupo estaba impartiendo su discurso, ese inglés tamizado por el típico acento ruso que le era tan familiar. Hacía tiempo de ello. Distinguió perfectamente algunos comentarios en español, y se sorprendió: tres de los turistas hablaban castellano, y resultaba que no eran turistas, sino periodistas que refunfuñaban por la temprana hora a la que saldrían sus vuelos. Estaban en Moscú sólo de paso. –¡Hace un frío del carajo!– oyó decir a uno de ellos, mientras se restregaba las manos.–¿A quien demonios se le ocurriría organizar una excursión con este tiempo? ¡Sólo los locos o los mendigos rusos como ese chiflado de ahí se les ocurriría caminar a estas horas con una temperatura que te congela las pelotas! ¿No crees, Ribes? El otro no parecía importarle el frío, y Pulaski, pasando rápidamente a su lado, le oyó murmurar. –Creeme amigo, hay lugares mucho peores. Comparado con las selvas de Venezuela, este lugar me parece un paraíso. El idioma trajo a Pulaski lejanos fragmentos de su vida en España, mucho antes de que decidiera viajar a Estados Unidos, un soplo de integridad momentánea para su atormentada memoria. Por el contenido de las conversaciones, supo que los turistas subirían al autobús apenas hubieran tomado algunas instantáneas con las cámaras digitales. Atravesó la plaza al mismo tiempo que los flashes azulados se sucedían silenciosamente a sus espaldas, y se separó del grupo cuando alcanzó las escaleras que bajaban hasta el paso subterráneo. Dentro, oyó música de jazz: ecos que rebotaban entre muros helados. Un grupo de jóvenes bebía, mientras otros tocaban el clarinete y el saxofón, y una chica pedía dinero, mostrando una gorra de cuero. Pulaski se sintió momentáneamente a salvo. Estaban borrachos y una de las chicas se dejaba besar apasionadamente. Había botellas de alcohol tiradas en el suelo. Pulaski dejó atrás un kiosco rojo donde se vendería zumo y bollos la mañana siguiente y en el que vibraba un tubo fluorescente estropeado, y se detuvo delante de la entrada de la estación Okhotny. La corriente caliente procedente de las galerías inferiores le acarició entonces el mentón, trayéndole un susurro tentador. Coge el primer vagón que pase, y deja que te lleve a cualquier lugar. Y si no hay trenes, huye por los túneles. Incluso bajo aquellas excepcionales circunstancias, Pulaski hizo lo que siempre había marcado su vida: oponerse a la inercia que ofrece el camino fácil. Giró su muñeca y advirtió que no tenía su viejo Tag Heuer. Su vida tendría que haber cambiado mucho para encontrarse en una situación sin su cronómetro. El profesor se quedó por unos instantes quieto, a la escucha, en busca de signos de actividad. No oía los rumores que venían de las profundidades, los ruidos de las masas de aire húmedo empujadas a través de los túneles por los vagones al correr por las vías; una débil lengua de aire nauseabundo acariciaba su barbilla, dejando un desolador silencio detrás. Lo cazarían. Le esperarían en cualquier punto entre el túnel de acceso, las taquillas o los andenes. Tenía que pensar por delante de ellos si quería ganar la carrera. Escapar...ganar...¿para qué? ¿de quiénes? Las preguntas levantaban un leve recuerdo doloroso y un momento de desorientación en el que Pulaski no quería escarbar. No por ahora. No te quedes parado. Muévete. Pulaski pasó de largo, dejando a sus espaldas el calor que emanaba de la estación Okhotny, y se encaminó hacia los jóvenes músicos. Rebuscó entre los bolsillos de su andrajoso abrigo, y sacó un rollito de papel apretado con una goma. Pulaski advirtió que se trataba de dinero; los billetes de cien rublos tenían los bordes desgastados, eran ajenos a él y olían mal. Tras un momento de duda, extrajo un billete, lo dejó en la gorra de la chica, y aceleró el paso, ignorando la sorpresa de la joven, que mostró el trofeo a sus compañeros. La banda comenzó a tocar con más insistencia, pero Pulaski ya se alejaba del túnel, ascendiendo por las escaleras. Mientras subía la implacable bofetada del frío le golpeó la cara. Al salir se topó con un anuncio luminoso de Pepsi, donde un anciano, con rasgos parecidos a los de Gorbachov, sonreía rodeado de un conjunto de planetas, cada uno llevando escrito en su superficie una marca de refrescos. Los copos de nieve aparecieron deslizándose suavemente desde la negrura como pequeños fantasmas blancos, trayendo imágenes y sonidos; las caras de la gente de su antiguo equipo, los colegas aplaudiendo y abrazándose, llamando por teléfono a los demás para compartir el éxito, esos grandes y aparatosos teléfonos de antaño, los rostros que se iban haciendo más felices y que rebosaban al mismo tiempo orgullo por culpa de lo que iban contando los monitores de color ternera propios de un museo. Era 1976, un día soleado y agradable de California, y parte de los gritos de júbilo de aquellos que lograron aterrizar sus sondas en Marte resucitaron en aquella noche desangelada en Moscú, ecos que rebotaban en la imponente fachada del Kremlin y que llegaban hasta los oídos de Pulaski, ecos que sólo él podía escuchar. Microbiología. Era la microbiología lo que le había llevado a California para compartir la satisfacción. Era microbiólogo. En el pasado, fui microbiólogo. Las exclamaciones de júbilo se disolvieron de golpe cuando Pulaski vio a uno de sus perseguidores que cruzaba con determinación la primera de las dos avenidas. El Royal Meridien abría sus puertas giratorias y la iluminación amarillenta de la recepción se reflejaban débilmente en los cristales. Pulaski sabía que el centenario hotel con vistas privilegiadas al Kremlin solo sería otra trampa. Acabarían por cogerle. Se alejó de la entrada, sorteando los Mercedes y los Audi de color negro del hotel que invadían la acera. La sombra de uno de sus captores había alcanzado ya el bulevar. Sólo tenía que salvar la avenida, extender sus brazos y agarrarle. Un Lada blanco disminuyó su velocidad frente a la puerta giratoria del hotel, hasta que paró delante del profesor. Los cuatro jóvenes, envueltos en una estruendosa charada que casi hacía saltar los cristales, se movían en su interior, haciendo chirriar los vetustos amortiguadores del coche. Uno de los jóvenes bajó la ventanilla, y muy animado, le gritó: –Sad Ermitazha, ulitsa karetnii Riad. Le decían el lugar al que se dirigían, y Pulaski tardó un poco en salir de su sorpresa. Extrajo un billete del paquetito que llevaba. Chastnik. Un taxi ilegal. Tenía que haberles hecho una señal para pararlo, pero no lo recordaba. O quizá ellos detuvieron el auto en busca de un poco de dinero con el que continuar la noche. Los jóvenes estaban medio borrachos, y reían. Pulaski sacó entonces otro billete de cien rublos. Normalmente, a nadie se le ocurriría entrar en un chastnik en el que hubiera más de una persona, por el riesgo a los temibles atracos en Moscú, en el que no sólo el cliente era robado, sino a veces, apaleado hasta la muerte. Ni siquiera habría tiempo para el regateo. Pulaski lo pensó mejor y añadió otro billete al anterior, mientras otro chico abría encantado la puerta trasera. Dentro olía a alcohol. Sin dudarlo, Pulaski acomodó sus dos metros en el reducido espacio que le dejaban, entre los dos de atrás. El Lada arrancó de golpe. El ruido del motor estaba ahogado por los acordes regulares de una música infernal. Pulaski observó que el indicador de gasolina parpadeaba, y luego torció la cabeza para mirar a través de la ventanilla trasera. Las sombras acudían a reunirse cerca de la entrada del Meridien y le señalaban. Las perdió de vista cuando el Lada giró la primera curva a la izquierda para subir por la calle Tverskaya. El joven conducía muy rápido, aunque manejaba bien el volante. La radio del auto escupía una especie de melodía tecno, y los chicos bailaban, haciendo temblar los asientos. El Lada siguió cabeceando, las ruedas chirriando en cada curva. Más que a un probable accidente, Pulaski temía a la policía abalanzándose sobre ellos en cualquier esquina. Desconfiaba de los agentes y de sus perseguidores. Pero tenía la garganta seca. Uno de los chicos le ofreció una botella medio vacía de vodka, y el alcohol que quedaba en el fondo fue un bálsamo para su garganta. Si bien le habían ofrecido transporte, no le habían preguntado a dónde quería llegar, como es la costumbre de los conductores ilegales. Los chicos habían aceptado encantados los trescientos rublos. De cualquier forma, Pulaski no habría sabido qué decirles. –¿Ulitsa karetnii Riad? –preguntó. –Pariskaya Zhizn –rió uno de los jóvenes, sin dejar de moverse. Pulaski no había oído ese nombre en su vida, pero dedujo, por los comentarios, que se trataba de una discoteca o club nocturno. “¿Por qué no?”, pensó. El Pariskaya todavía conservaba una más que aceptable reputación, y los vigilantes solían impedir la entrada a los adultos que rondaban los aledaños y que iban exclusivamente en busca de prostitutas en los bares de lujo. Mientras los acompañantes de Pulaski desaparecían en la penumbra de las escaleras que conducían al piso de arriba, el profesor se quedó frente al portero, un corpulento negro con el pelo teñido de rubio y un aro metálico en su oreja izquierda que, cruzado de brazos, le miraba desafiante desde su mostrador. El hombretón del Pariskaya dudó si salir para cachear a un adulto de dos metros y setenta y seis años. A pesar de encontrarse enfermo, Pulaski ofrecía un aspecto impresionante, la desaliñada barba contrastando con una piel de textura fuerte y oscura. Su abrigo, con costuras y descosidos en los codos, caía sobre sus anchos hombros hasta unas botas negras cubiertas de un polvo blancuzco que no se despegaba. Más que un mendigo, Pulaski parecía un viajero exhausto de otro siglo recién llegado de la estepa. Pulaski sacó entonces el paquete duro y comprimido con los billetes, quitó la goma y dejó la mitad aproximada de su grosor encima del mostrador. El portero se limitó a desparramar los rublos y contarlos rápidamente con la vista. Mil ochocientos. Pulaski susurró unas cuantas palabras. Sólo necesitaba unos cuantos minutos para descansar y echar un trago. Luego, se marcharía. El portero asintió y levantó su enorme dedo índice, sin tocar los billetes. Una hora. Le hizo un gesto para indicarle dónde estaba la puerta trasera, dándole a entender que, transcurrido el plazo, subiría a buscarle. En realidad, nunca haría tal cosa. Por esa cantidad de dinero, hubiera dejado entrar a cualquiera. Pero tenía que aparentar. Un mes después de aquel encuentro, su cuerpo negro y musculoso apareció flotando y amarrado a los juncos de uno de los malecones del río Moscú, próximo a los aledaños de la estación Kievsky, con la piel abierta y ampollada, dejando expuesto el blanco tegumento de los músculos. La descomposición ocultaría a los forenses de turno los golpes recibidos en los tejidos blandos durante el interrogatorio. La sala de baile se ubicaba en el primer piso, y la pista donde se movían los chicos y las chicas estaba precedida de una fachada que reconstruía los bajos de la Torre Eiffel; arcos cortados en una dudosa réplica de escayola pintada de gris, imitando el color del hierro herrumbroso. Pulaski se detuvo, mirando la multitud a su alrededor. Parecía un barón de otros tiempos, puede que un príncipe de Transilvania, si se tenía en cuenta sus raíces familiares que se anclaban en la lejana Rumanía, aunque él era de Moscú, curtido en los aires académicos de la inmensa ciudad. Estaba en un mundo diferente, y en cierto sentido, era un ser de otro planeta. ¿Que hacía en un lugar así un viejo ex-microbiólogo de la NASA? Seguía confuso, sin prestar atención a los voluptuosos movimientos de las mujeres rusas, con su característico pelo rubio, su provocativa indumentaria, acompasando sus cuerpos a los ritmos impuestos por la música, los cambios de iluminación y el exceso de alcohol. Pulaski avanzó entre la gente que reía y bebía. Las mujeres se movían y deslizaban de forma seductora en cualquier rincón de la sala, fuera de los límites de la pista de la discoteca, mientras que los hombres se limitaban a mover torpemente sus cuerpos como osos en celo. No había descanso posible dentro de aquel ritual de hechizo con las mismas reglas y los mismos gestos corporales, con la atronadora música que lo envolvía. Sorteó las mesas hasta llegar a la barra, y pidió una cerveza rubia. Había varias marcas disponibles, pero le daba igual. Necesitaba beber. –Svetloe –gritó, haciéndose oír, y colocando en el tablero ciento cuarenta rublos. Agotó la cerveza y pidió otra. Tenía miedo de que volvieran los ataques y que perdiera lo poco de la razón que le quedaba, sin averiguar el propósito que le había traído hasta allí. Sacó el sobre de su bolsillo. Releyó la dirección del remitente: Edgard Richardson Johnson Space Center Meteorite Lab 1601 NASA Road 1, Houston, TX 77058 El nombre no le ayudó, pero intuyó que aquella era su propia letra. Tomó otro sorbo y cerró los ojos. Trató de hurgar en su dolorida memoria. Richardson. No adquiría un significado concreto, pero dejaba un sentimiento que se parecía al rechazo, quizá el hálito de un recuerdo amargo. Un chispazo de realidad se abrió paso entre las telarañas de su mente, y acudió el nombre que parecía aglutinar las cosas, que hacía que todo en su derredor cobrase sentido. Por unos segundos, la lucidez se apoderó de él. Nora. Su sobrina Nora. El sobre tenía algo que ver con ella. Y ni siquiera lo había abierto. Estaba comportándose como un estúpido. Pero Nora estaba en Estados Unidos. No podía llegar hasta ella. ¡Dios mío! ¿Cuanto tiempo hacía de aquello? Nunca podría... Oyó gritos de alegría. Una canción española hizo que mucha gente se levantara de las mesas, abandonando las bebidas y los platos de fruta. Reconoció la letra, lo que no estaba al alcance de la mayoría. Los flashes estroboscópicas se apoderaron de las formas, de los rostros. Era un caos controlado, no el desorden que tanto temía cuando las alucinaciones reaparecían bañadas en latigazos de dolor. Todo empezaba a tener sentido cuando una mano tocó a Pulaski. Oyó un susurro en su oído, y sintió el tacto cálido de una piel suave en la muñeca. –Svetlana Una mujer. Acababa de susurrarle su nombre. Pulaski percibió su aliento. Tendría unos 34 años, los ojos claros, la piel clara y aterciopelada, el pelo rubio recogido en un moño. Pulaski vio la suave curva de su cadera, descubierta por una corta camiseta que terminaba antes del ombligo. Ella le sonrió de forma provocadora, sin soltar su mano, atrayéndole para bailar. Pulaski trató de soltarse, y sintió que la mujer le agarraba con decisión, lo que le molestó. Hizo un gesto brusco de negación y le dio la espalda, fijándose en el líquido amarillo que quedaba en su vaso. La mujer decidió recluirse en uno de los extremos de la barra, sin dejar de mirarle, lo que le incomodó aún más. Pulaski decidió abandonar su espacio. No le gustaba el coqueteo, pero estaba rodeado por el juego del Pariskaya, que no era otra cosa que un lenguaje territorial repleto de gestos físicos y miradas intencionadas que sobrevolaba aquella jauría de jóvenes hambrientos, un ceremonial entre los sexos, sus instintos acotando las fronteras de lo que era deseable y lo que se podía rechazar. Decidió refugiarse en la pista de baile, inundada por los flashes azulados de los focos, buscando su propio territorio, la intimidad que necesitaba para pensar. Su aspecto no despertó sospechas ni sorpresa entre una multitud que era toda una tribu urbana; era un personaje imposible en una noche imposible. El efecto estroboscópico alteraba las expresiones, las posturas y los gestos de todos los que bailaban, y para él un tumulto diferente aparecía ante él, rostros desconocidos y caras nuevas. No quería reconocerlo, pero la mujer que había conocido le preocupaba. Estaba huyendo de un peligro mortal y ella podría morir por su culpa. Pulaski reconoció a Svetlana, su bello rostro brillando con luz propia frente a la mediocridad y el anonimato que la rodeaba. Ella se llevaba las manos a la cabeza, entrelazando sus cabellos con los dedos; las manos estaban por arte de magia, en su cuello, y aparecían encima de sus pechos. Bailaba y se contorneaba a un par de metros de donde estaba el profesor, y sonreía con dulzura. Pulaski desvió la mirada, y distinguió otras formas y figuras que sí le eran familiares. Alguien fumaba y le miraba, junto a uno de los arcos bajos de la falsa Torre Eiffel. El fumador apoyado en la verja de la Tumba del Soldado Desconocido. Descubrió a otro hombre cruzado de brazos, totalmente inmóvil, en contraposición a los que tenía cerca, siempre bailando de forma frenética. La figura se alzaba en una de las esquinas de la pista. Otro movimiento de cabeza, una rápida panorámica, y los sentidos de Pulaski vibraron ante la pasividad de otro vigilante, otra estatua, cerca de la escalera que conducía al piso inferior. La adrenalina le calentó la nuca, pero en ese momento Svetlana se acercó para cogerle el brazo. Él no le prestaba atención, lo que a ella le motivaba con más fuerza. Alimentaba el juego sin quererlo. Se soltó de la mano de Svetlana, notando su firmeza, y se dirigió a los baños, donde los jóvenes hacía cola, situados en el extremo opuesto a las escaleras de acceso. Reinaba cierta oscuridad, pero Pulaski se saltó el turno, y sin oír las protestas, entró y cerró la puerta con el pestillo. Sólo había un cuarto de baño, que era utilizado indistintamente por ellos y ellas. Se mojó la cara repetidas veces con agua, pero no notaba el frío. Era incapaz de reconocer al viejo asustado y deforme que le miraba al otro lado del espejo. Buscó la medicina y no la encontró. Temía que los reflejos del espejo tomaran forma y cobraran vida propia, como las otras veces. Las gotas que colmaban su arrugada frente brillaban como perlas. Tenía que escapar, volver a los Estados Unidos. La luz del lavabo no era más que una bombilla mortecina que colgaba del techo, pero Pulaski se sentó sobre el asiento del retrete, y abrió el sobre, mientras ignoraba los primeros golpes en la puerta de aquellos que se impacientaban. Estaba en blanco. Pulaski oyó una llamada en ruso, conminándole a salir de allí. Echo una ojeada rápida y comprobó que el baño no disponía de ningún ventanuco por el que escapar. No ganaba nada con ocultarse en los lavabos, abrió la puerta y se escabulló rápidamente, sin hacer caso de las miradas y las protestas de los jóvenes. La sombra cerca de las escaleras había desaparecido. Y la figura inmóvil junto a la falsa torre Eiffel ya no estaba. Cruzó la sala para refugiarse en la barra. El vaso de cerveza que había dejado a medio beber ya no estaba, y pidió otra. Entre sorbo y sorbo, y desde una cómoda posición, apoyado en la barra, se dedicó a registrar minuciosamente con la vista el piso superior del Pariskaya intentando aplacar su miedo. No había rostros extraños o añadidos a aquel paisaje donde la intención estaba determinada en cada persona y gesto. Todo el mundo quería acostarse con alguien, beber sin control o divertirse, y nadie se fijaría en un viejo chiflado. Excepto aquellos que le seguían. Pero sus perseguidores se habían esfumado. Contó lo que le quedaba; poco más de mil rublos. Hizo un gesto al camarero de la barra indicándole que quería escribir, y el hombre le acercó un bolígrafo. Rodeado de una música ajena a su tiempo, entre jóvenes sudorosos, y con las luces apareciendo y desapareciendo en la oscuridad, Pulaski garabateó las líneas más importantes de su vida. Llamó otra vez al camarero, y colocó en su mano, para su enorme sorpresa, todos los billetes de rublos que le quedaban, junto con el sobre que acababa de cerrar. No recordaba de dónde habían salido, pero le sacaron de apuros. El dinero ayudaría para que esas líneas llegaran a su sobrina Nora. El hombre aceptó el trabajo y asintió. Pulaski sabía que corría un riesgo. El tipo podría arrojar el sobre a la basura y quedárselo todo una vez que él hubiera desaparecido. Pero también existían posibilidades razonables de que, a la mañana siguiente, acudiera a la estafeta de correos más cercana a su casa para estampar un sello y enviar el sobre. En Moscú, muchos negocios cotidianos se hacían siempre así, el intercambio de dinero negro por servicios, en una búsqueda desesperada por abrirse nuevos mercados, y éste era uno en crecimiento. Sin contar con los ciudadanos anónimos que a veces hacían de correo para los narcotraficantes o la mafia. Con un gesto discreto, el camarero guardó el sobre y los rublos en uno de los bolsillos interiores de la chaqueta, y desvió su atención hacia un conjunto de chicas que pedían alcohol a gritos desde la mesa en la que estaban. Desprenderse de aquel papel fue doloroso y agradable. Los recuerdos de su sobrina inundaban ahora su torturada memoria, pero deshacerse de ese papel supuso liberar un pesado lastre. Si le ocurría lo peor, existía una posibilidad de que Nora supiera de él. Pulaski sintió algo suave y familiar que le rodeaba la cintura. Svetlana le acariciaba el torso. Había vuelto a la barra y le obligó a darse la vuelta. Pensó que se trataba de una prostituta, cuando ella intentó besarle en la boca, alzándose para ponerse a su altura. El profesor giró la cara. Ella tiró de él para atraerle hacia la pista, pero Pulaski se resistió. Svetlana se abrazó entonces a Pulaski, apoyando la cabeza en su hombro y cimbreando su cuerpo de forma que él pudiera sentir la turgencia de sus senos y la curvatura de su cadera desde la fricción. Él colocó sus grandes manos en sus hombros desnudos e intentó separarse de ella. La aguja penetró limpiamente en su costado, y el dolor del pinchazo introdujo en él una mezcla de fuego y hielo, una química que le era muy familiar. El frío creció y se apoderó de su sistema nervioso, circulando como una lengua helada a través de las venas hacia los pulmones, hasta ahogarle. Pulaski sintió la falta de aire. Su exhalación se transformó en una nube helada que salía de su boca, y presionó con sus manos para alejarse de Svetlana, pero ella le retuvo con firmeza, sujetándole para que aún no se desplomara. Pulaski sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la mujer le sostuvo con facilidad, dejando que él apoyara la cabeza en su hombro mientras perdía la consciencia y su visión se nublaba. La mujer mantuvo al profesor en pie cuando se desmayó, y le arrastró con agilidad hacia una de las esquinas de la discoteca, entre una multitud que no cesaba de moverse. Otras sombras les esperaban, y en menos de tres minutos, Pulaski fue sacado discretamente del Pariskaya hacia la gélida noche moscovita.