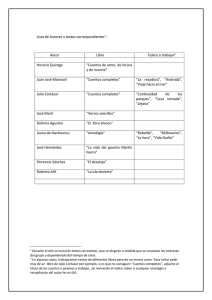

antología de cuentos 4º eso

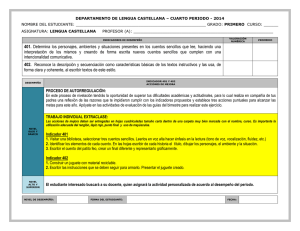

Anuncio