La piel del cielo

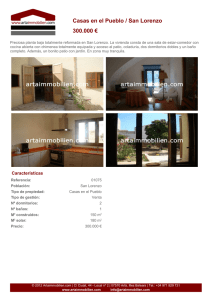

Anuncio