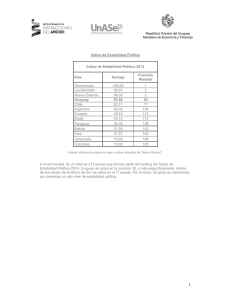

uruguay - World Bank

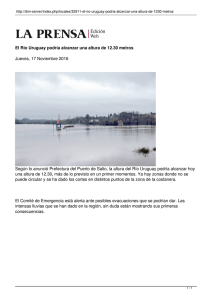

Anuncio