Visualizar PDF en otra pestaña

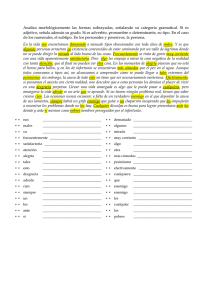

Anuncio