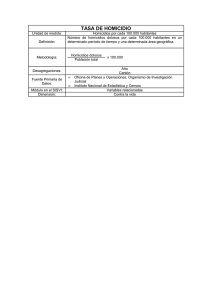

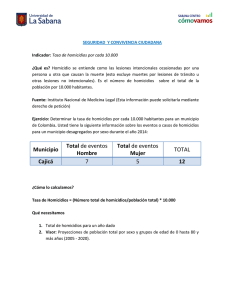

LA violencia en Colombia Dimensionamiento y políticas de

Anuncio