Cervantes, Miguel de

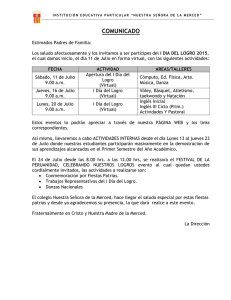

Anuncio