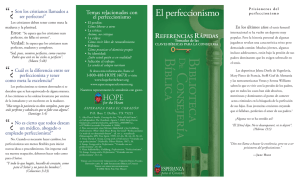

Autonomía y gobierno. Sobre la posibilidad de un perfeccionismo

Anuncio