Joseph Roth: el exilio destructivo

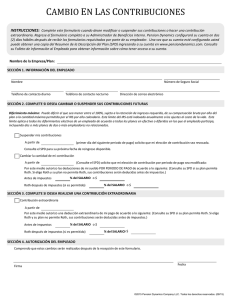

Anuncio