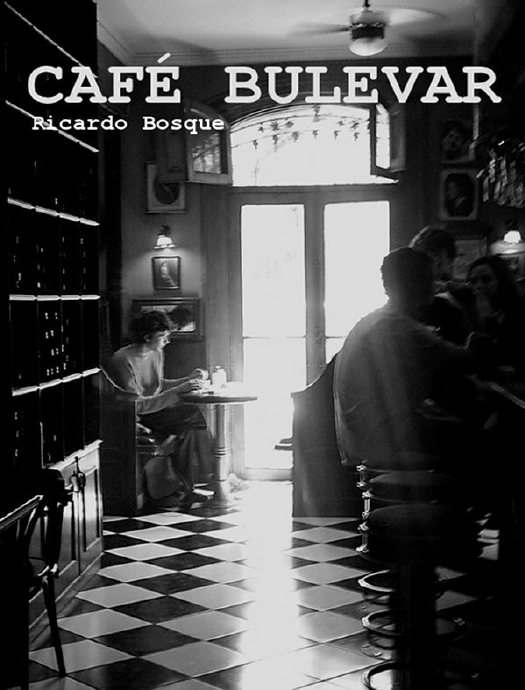

Café Bulevar - Ricardo Bosque

Anuncio