2,72 MB - Revista NM

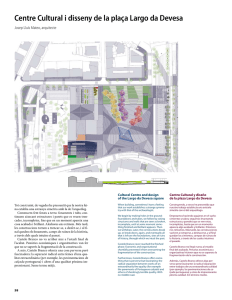

Anuncio