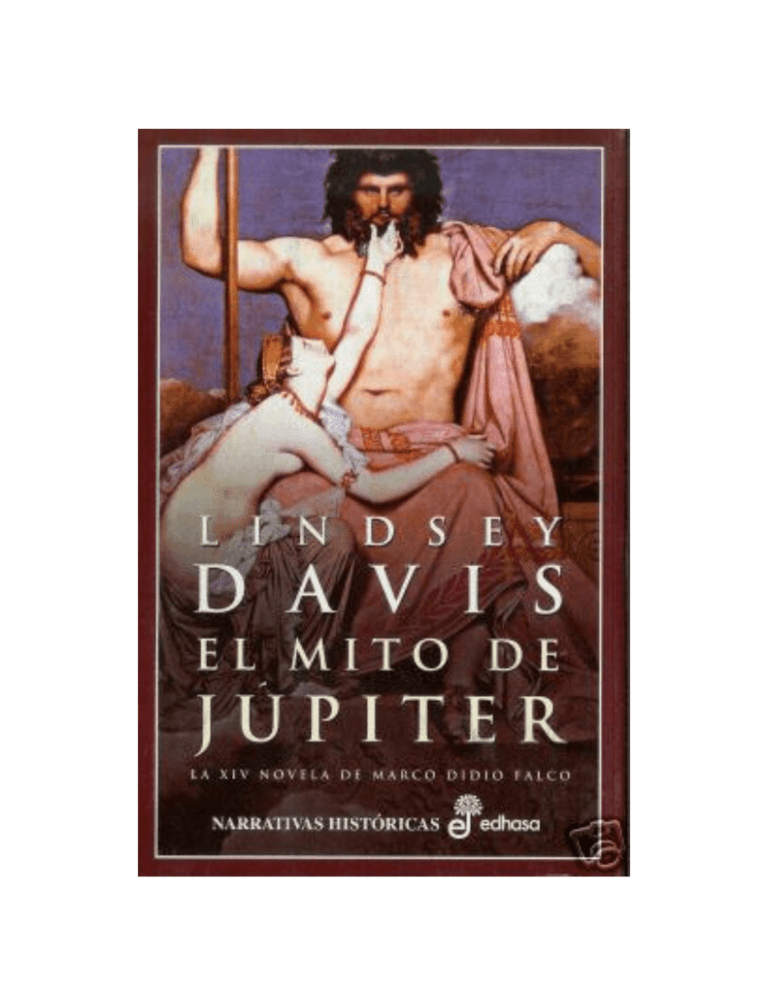

Falco 14. El Mito de Jupiter

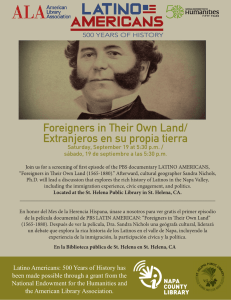

Anuncio