Estampas de Italia

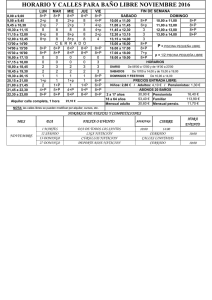

Anuncio