El contexto iconográfico de los grabados canarios y marroquíes del

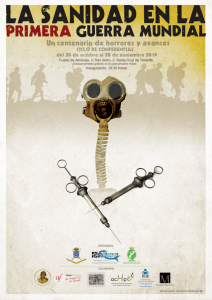

Anuncio