En el nombre del cerdo

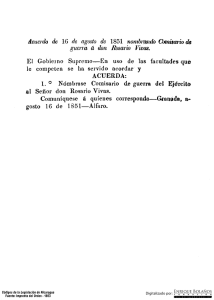

Anuncio