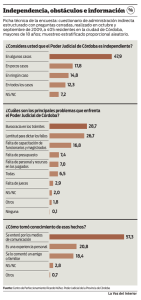

Capítulo 24 - Córdoba Estelar

Anuncio