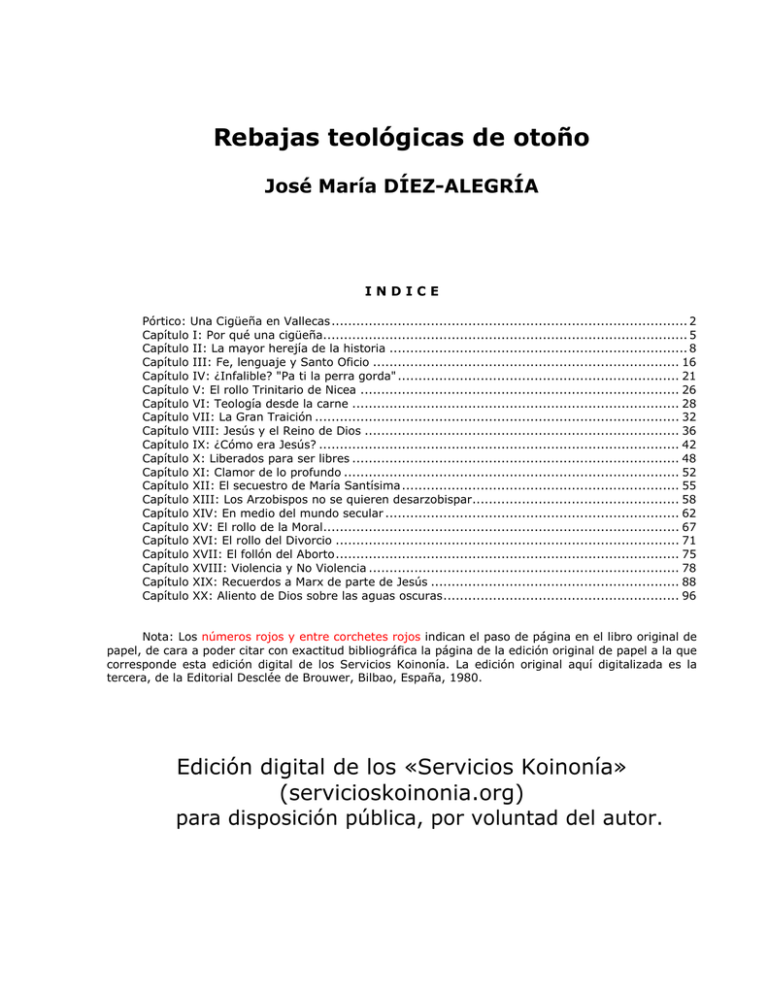

Rebajas teológicas de otoño

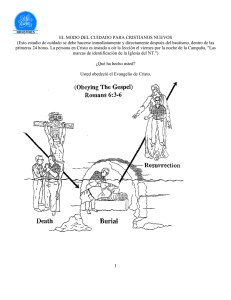

Anuncio