Derechos humanos y violencia sexual contra las mujeres*

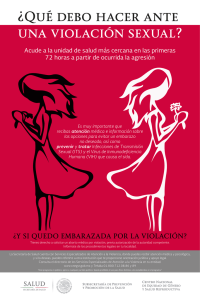

Anuncio