ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de

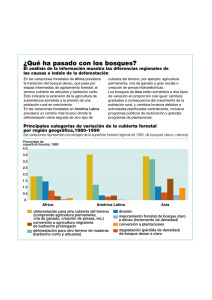

Anuncio