Relatos del mundo - Consejo de la Judicatura

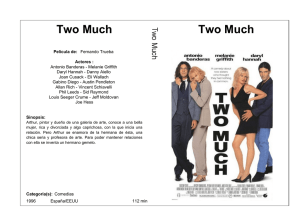

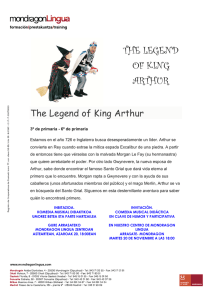

Anuncio