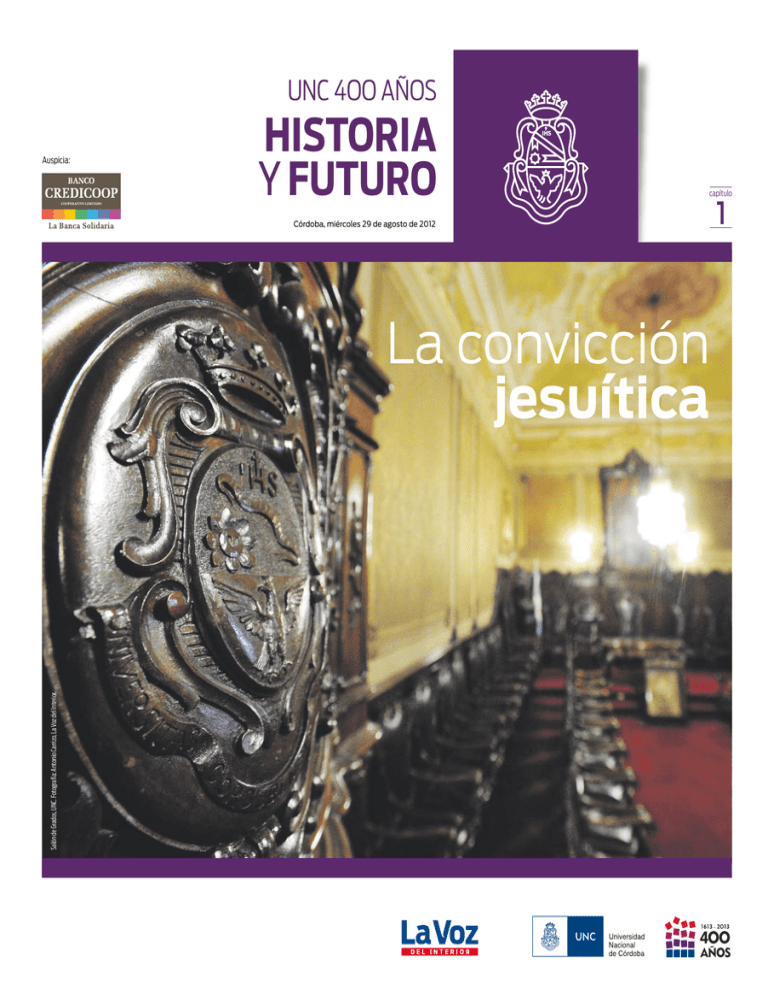

La convicción jesuítica - Universidad Nacional de Córdoba

Anuncio

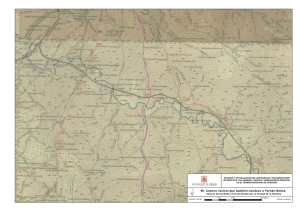

UNC 4OO AÑOS Auspicia: HISTORIA Y FUTURO capítulo Córdoba, miércoles 29 de agosto de 2012 Salón de Grados, UNC. Fotografía: Antonio Carrizo, La Voz del Interior. La convicción jesuítica 1 CAPÍTULOS La convicción jesuítica capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 capítulo 8 capítulo 9 UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 capítulo 10 La Casa de Trejo, una referencia fundacional Córdoba agradece a su universidad Dra. Carolina Scotto Carlos Jornet Rectora Universidad Nacional de Córdoba Director periodístico de La Voz del Interior L C a UNC ha iniciado los festejos por sus 400 años. La historia de los hechos y los procesos que la conformaron es previsiblemente compleja. Pero respecto de su fundación fue cristalizándose una interpretación firme, la que ha identificado a nuestra universidad con la Casa de Trejo, simbolizada en la estatua que se levantó en 1903 en el patio del Rectorado histórico. Esa referencia fundacional se origina en la donación del Obispo Trejo y Sanabria, mediante una escritura ante el P. Diego de Torres a cargo de la Orden Jesuítica en Córdoba, el 19 de junio de 1613, para que “se puedan graduar Bachilleres, Licenciados, Doctores y Maestros”. Ese acto originó la decisión de la Orden de iniciar las clases a comienzos de 1614, matriculando a sus primeros 50 alumnos. El Breve de Gregorio XV en 1621, y su aprobación por Felipe IV, en 1622, sólo dieron legalidad tardía (habitual en aquellos tiempos) a una existencia que confirman los primeros graduados en 1623. Su transformación en una Universidad Real y Pontificia en 1800 no hace más que confirmar que existía ya una universidad en Córdoba, la que expidió títulos continuadamente desde sus orígenes a principios del siglo XVII, justamente porque lo que se decidió entonces fue “que se erija y funde de nuevo una universidad mayor con el título de Real Universidad de San Carlos”. Cualquier modesta aproximación a la trama de propósitos y autorizaciones papales y monárquicas que fueron construyendo el tejido institucional colonial permite advertir que nuestra universidad, igual que otras instituciones (el nacimiento del Colegio de Monserrat es llamativamente similar), no nació recién cuando el Rey lo autorizó, del mismo modo que tampoco fue posible sólo por una exigua dotación patrimonial. En julio de 1911, el rector de entonces constituía la comisión encargada de la conmemoración del tercer centenario, que por entonces se preveía celebrar en 1914 (probablemente por considerar a ésta la fecha de inicio efectivo de los cursos). Aquellas celebraciones fueron pospuestas por las circunstancias por las que atravesaba el mundo, en vísperas de la Primera Guerra. En la edición del 19 de junio de 1913, bajo el epígrafe Efemérides de Córdoba, La Voz del Interior reseña que en esa fecha se conmemora el aniversario de la Universidad por haber sido la donación de Trejo la base que permitió su surgimiento. Por su parte, en 1963, un número especial de la Revista universitaria, editada en el rectorado de Jorge Orgaz, está dedicado al 350 aniversario. Lo propio ocurrió en 1988, en el rectorado de Luis Rébora, cuando se celebraron los 375 años. Nuestra universidad se transformó en estos 400 años. Nacida confesional, se hizo gradualmente primero y luego completamente secular, bajo la esfera de la metrópoli española. Luego pasó a depender de las autoridades nacidas con la Revolución de Mayo. Se tornó provincial a partir de 1820, hasta que fue nacionalizada en 1854. Esas transformaciones, como las de la Nación Argentina, no nos llevan a dudar de aquella referencia fundacional así como tampoco ponemos en duda el aniversario de la fundación de Córdoba o el de nuestras fechas patrias. Nos reconocemos en esa historia, porque es la misma que acumuló, en 400 continuos años, 385 mil graduados, y transformó para siempre la vida cultural, social y política de Córdoba y de Latinoamérica. Pública y gratuita, científica y crítica, inclusiva y democrática, la UNC hoy nos enorgullece, no sólo por aquella dilatada historia, sino por su capacidad creciente para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, de una cultura más libre y de un país más soberano. Por eso celebramos este aniversario, entre todos, edificando la universidad futura órdoba honra a su universidad. Lo hace con encuentros académicos, con actos populares, con publicaciones científicas y otras de alcance masivo, como esta serie de fascículos que hoy echamos a andar. La universidad lo merece. Y Córdoba agradece. Porque todos somos, en parte, hijos de aquella gesta docente que se remonta cuatro siglos. Hayamos pasado o no por sus aulas, hayamos sido alumnos, docentes o no docentes, generaciones de cordobeses y muchos otros procedentes de otras provincias y aun de otros países somos beneficiarios del capital intelectual que allí se fue acumulando. Sin la Universidad Nacional, es difícil concebir el despertar industrial de la provincia a mediados del siglo 20. O el surgimiento del polo sanitario y educativo más importante del interior del país. O una matriz cultural que abrevó en una impronta fuertemente conservadora y avanzó de ruptura en ruptura, de rebeldía en rebeldía, hasta forjar una sociedad plural, dinámica, polemista. Ese mismo espíritu quizá explique la intensidad del debate que este mismo año resurgió en torno de la fecha exacta de nacimiento de lo que hoy es la UNC. Y bienvenida la polémica. Porque ella habla de una vitalidad, de una pasión, de un sentimiento de pertenencia que seguramente se vinculan con aquella herencia recibida. No es fácil acordar posiciones cuando lo que está en cuestión son hechos no sólo remotos en el tiempo, sino teñidos y en muchos casos resignificados por luchas políticas, por contiendas ideológicas de larga data. Importa, sí, aquel consenso básico que motiva el homenaje a todos quienes contribuyeron a este presente de una universidad pública, abierta a todos los sectores sociales, receptora de distintas corrientes de pensamiento, predispuesta a incorporar nuevas disciplinas y nuevas líneas de investigación. Y en esa construcción conviven jesuitas y franciscanos; dogmáticos y progresistas; monárquicos y republicanos; nativos y extranjeros; teólogos y científicos. Cada uno, en su momento y en su contexto histórico, fue apuntalando la historia de una institución que nos representa y nos enorgullece más allá de las fronteras. Por momentos, triunfó el dogmatismo; por momentos, las fuerzas del cambio. Pero década tras década la Universidad Nacional de Córdoba fue consolidando su perfil de una casa de estudios masiva, identificada con las necesidades de la región y el país y dispuesta a retribuir a la sociedad todo lo que de ella ha recibido. Debatamos, entonces, abramos nuestras mentes a otras corrientes de pensamiento. Pero no dejemos de honrar a la Universidad de la que todos somos hijos Kronfuss, Juan. Arquitectura Colonial en la Argentina. Reconstrucción de la Universidad con la Iglesia de los Jesuitas en Córdoba al fin del Siglo XVIII (detalle). 19 de junio de 1613 Los comienzos de un fecundo camino El compromiso que asumió el Obispo Fernando de Trejo y Sanabria con el provincial jesuita sobre la donación de dinero y bienes para destinarlos a la realización de estudios de Artes, Teología y Cánones, fue el punto de partida de la Universidad Nacional de Córdoba. ay días del ayer, aunque acaso algo extraviados en la penumbra de la distancia, que no sólo alumbraron sus horas sino que dejaron una luz titilando a través de las centurias. No siempre son sencillos de precisar en la memoria común enlazada entre generaciones, y hasta es posible que se necesiten muchos para trazar el camino original. Pero también sucede que hay un día que puede ser señalado. Ese fue el 19 de junio de 1613, cuando el obispo de la Diócesis de Tucumán, fray Fernando de Trejo y Sanabria, se comprometió con Diego de Torres, provincial jesuita, a donar dinero y otros bienes para que fueran destinados a la enseñanza de Artes (Filosofía) y Teología en el Colegio Máximo que había sido fundado por los Jesuitas en 1610 y que pronto debieron trasladar a Chile por falta de recursos económicos. Con el paso de las décadas, esa institución terminaría convirtiéndose en la Universidad Nacional de Córdoba, y este devenir hoy está a sólo meses de cumplir Los jesuitas fueron capaces de asumir el riesgo y sostener la creación de la cuarta universidad de América en uno de los más recónditos lugares de los dominios españoles. cuatro siglos de existencia. Hacía apenas 40 años que Jerónimo Luis de Cabrera había fundado la Córdoba de la Nueva Andalucía, sobre las orillas del río Suquía, como lo llamaban los habitantes originarios y como también lo denominamos hoy. Entonces, había comenzado a erigirse un faro del conocimiento, una luz que habría de distinguirse desde todos los rincones del país y aun del continente. Jesuitas en acción Desde el momento de su asunción como obispo, en 1594, Trejo y Sanabria había expresado su anhelo de contribuir al desarrollo de la educación en todos sus niveles. La suma comprometida con los jesuitas alcanzaba a unos 40 mil pesos (que significaban unas 500 mulas o 200 esclavos), y provendría de sus futuros salarios. Pero cuando murió, al año siguiente, sólo había podido hacer efectivo un cuarto de ese monto, con algunos esclavos incluidos. De todos modos, los jesuitas siguieron adelante con la obra y la hicieron posible. Era un desafío mayúsculo, en tiempos en los que todos los asuntos ‹sigue en página 4› UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 H Collage: Agustín Massanet, Prosecretaría de Comunicación Institucional, UNC. Universidad: riesgo y rebeldía Por Laura Valdemarca (*) UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 L os orígenes de las universidades se remontan al siglo XI en la actual Italia, país que cuenta aún con la universidad más antigua del mundo: Bolonia. Se trataba de comunidades de profesores y alumnos cuya labor y meta principal era el estudio de la ciencia según se entendía entonces. A este objetivo deben su nombre las universidades: la aspiración de preservar y transmitir el conocimiento universal. De todos los reinos europeos conquistadores de América, el único interesado en la fundación de universidades fue la Corona Española y lo hizo tanto por sí misma como a través de órdenes religiosas. Por su iniciativa nacieron las universidades reales y pontificias en Lima, Chuquisaca, Guatemala, México, Santo Domingo, Bogotá, Santiago de Chile y Yucatán, Venezuela, etcétera. Algunas se extinguieron durante el dominio español, ninguna se eximió de los avatares de la debacle colonial ni de las guerras subsiguientes durante el siglo XIX ni dejaron de padecer las consecuencias negativas de las agitadas vidas políticas de nuestros países durante el siglo 20. Nos preguntamos si explicar la Universidad puede ser reducido a un acontecimiento que enmarque su origen o si, en cambio, la Universidad es un proceso en el cual es posible marcar momentos de ruptura y de transformación. Si optamos por lo primero, debemos remontarnos a la suma de hechos exitosos y fracasados que rondaron la fundación de la Universidad y nos arriesgamos a elaborar una cronología que deteriore la riqueza del fenómeno. La puja por la búsqueda del acontecimiento como algo absoluto fue desacralizada por el historiador francés March Bloch, fundador de la Escuela de los Anales, que apoyaba la tesis de que la tarea del historiador consistía en el análisis de cadenas de fenómenos semejantes y en la elaboración de sus interacciones. Más cerca de nuestros tiempos, Michel de Certeau sostuvo que un acontecimiento no es lo que podemos ver o saber, sino lo que pasa a ser. ¿El acontecimiento es la esfinge cuyo significado enigmático nos atrapa y cuestiona, como gusta decir Edgar Morin, o es el ave fénix que renace sin cesar de sus cenizas para ser reinterpretado cada vez, como dice Francois Dosse? En ocasión de las conmemoraciones renacen también los debates en torno de cuál es el dato que permite marcar el acto de ruptura o el que, anodino, deja pasar el tiempo y reafirma la continuidad. Esos actos únicos permiten ver las transformaciones, los cambios, los dispositivos de poder o contrapoder; nos habilitan a explicar un fenómeno a partir de la irrupción de lo singular. La tradición conmemorativa del origen de nuestra casa de estudios tomó la promesa de donación del obispo Trejo y Sanabria como el acto fundacional de la Universidad. Conocer la riqueza de este inicio es tan atractivo como desafiante, porque supone elaborar explicaciones a partir de cuestiones que “no cierran”, por ejemplo que hubiera una institución otorgante de grados en estas recónditas tierras coloniales; que un franciscano prometiera sus bienes a frailes jesuitas para la fundación; que los jesuitas sostuvieran con innúmeros esfuerzos la universidad; que los jesuitas se adelantaran a los permisos reales y papales, etcétera. Lo cierto es que la universidad existe, se soñó y se inventó a partir de riesgos y rebeldías, las mismas conductas que llevaron a Jerónimo Luis de Cabrera a fundar nuestra ciudad. ‹viene de página 3› coloniales primeras clases de filosofía a 50 alumnos, de los cuales 30 eran seminaristas. La tarea fue tan fecunda pasaban por manos de una monarquía absoluta como la española. La Compañía de Jesús, además, debía obediencia al Papa. Fue por esa convicción con que llevó adelante innovaciones en temas como la administración de propiedades y el trato con los indígenas, que la Orden fue capaz de asumir el riesgo y sostener la creación de la cuarta universidad de América en uno de los más recónditos lugares de los dominios españoles, y en un poblado que era apenas una aldea. Según la jurisdicción jesuita en las colonias españolas, Córdoba pertenecía a la provincia del Paraguay. Los primeros sacerdotes y hermanos de la Compañía llegaron en 1589, provenientes del Perú, y se establecieron de modo oficial una década después, es decir, en 1599, año en que el superior de la orden, padre Juan Romero, recibió la donación del terreno donde fue asentada la actual Manzana Jesuítica. La Compañía fundó en 1610 el Colegio Máximo, que fue trasladado en 1612 a Santiago de Chile, donde se dictaron estudios de filosofía y teología. Pero en 1613 el Colegio fue traído de regreso a Córdoba a raíz de la puesta en marcha del nuevo proyecto que surgió con el compromiso de Trejo y Sanabria. En 1614 se impartieron las En 1618, empezó a erigirse la estancia de San Isidro labrador, en Jesús María, el primero de los establecimientos destinados a proveer alimentos para la orden y sus alumnos. que sólo un puñado de años después llegó la autorización más esperada: conferir títulos de grado. El 8 de agosto de 1621, el papa Gregorio XV había otorgado esa facultad a través de un breve apostólico, y esta fue luego ratificada por el rey español Felipe IV, a través de una real cédula del 2 de febrero de 1622. El documento llegó a Córdoba en abril de ese año. Poco más tarde, Pedro de Oñate, provincial de la Compañía de Jesús, redactó el reglamento por el que se ordenaba el funcionamiento de las cátedras, entre otras cosas. Otro episodio que dejó una profunda huella en la educación de Córdoba fue la creación, en 1687, del Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat, destinado a estudios preparatorios preuniversitarios. Fue a partir de una donación del sacerdote Ignacio Duarte y Quirós y funcionó primero en su casa, con alumnos bajo el (*) Doctora en Historia por la UNC, profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades e investigadora del Centro María Saleme. Autora de libros y artículos sobre la historia regional de los siglos XIX y XX. régimen de internado. Luego, se mudó al lado de la sede de la Universidad. “Limpieza de sangre” Córdoba, en tanto, ya había sido elegida por la Inquisición, que tenía un centro en Lima, para que funcionara aquí una comisaría. Entre los “delitos” que según el tribunal inquisidor podrían cometerse en la actividad universitaria, se consignaban las lecturas prohibidas, las “blasfemias”, las “proposiciones heréticas” y la falsificación de la genealogía en los estatutos de “limpieza de sangre” que se le solicitaban tanto a los alumnos como a los profesores. La “limpieza de sangre” Fernando de Trejo y Sanabria Fotografía: Sebastián Cáceres, Prosecretaría de Comunicación Institucional, UNC. significaba la inexistencia de ascendencia judía, y su exigencia se había dispuesto en 1449, en Toledo, España. En América, se sumaban otras condiciones, como la ausencia de “nota de mulato, o alguna cosa que tiene contraído alguna infamia”. Los documentos debían quedar guardados en la Universidad. En 1816, el vicerrector José María Bedoya ordenó la restitución de tales documentos a los estudiantes de ese momento, a raíz de que el archivo se estaba llenando de “papeles inútiles”. Pero la exigencia siguió vigente y, años más tarde, adoptó un carácter distinto: lo que se pedía era un “informe de conducta y de adhesión a la causa federal”. Más de un siglo después, durante la dictadura militar instaurada en 1976, se pedía a los estudiantes y a los profesores el certificado de A fines del período colonial la educación superior se afianzaba en Córdoba, una ciudad situada en la periferia del Imperio. buena conducta expedido por la Policía provincial. Mientras tanto, los jesuitas fueron recibiendo donaciones de bienes e inmuebles. Así, en 1618, empezó a erigirse la estancia de San Isidro Labrador, en Jesús María, el primero de los establecimientos destinados E n estas latitudes que 100 años después de la llegada de Cristóbal Colón dependían del Virreinato del Perú, hubo por primera vez un obispo nacido en suelo americano: Fernando de Trejo y Sanabria. Nació en San Francisco de Mbiazá, un pueblo costero sobre el océano Atlántico, entonces territorio de la jurisdicción del Paraguay, luego del Brasil. Hijo de uno de los jefes expedicionarios españoles, el capitán Hernando de Trejo y Sanabria, y de María de Sanabria, una mujer también expedicionaria cuyo nombre se transformaría en leyenda, Fernando abriría los ojos en 1555. Su madre, tras la muerte de su padre, se casaría y tendría un segundo hijo, Hernando Arias de Saavedra, conocido en la historia como Hernandarias. Fernando de Trejo y Sanabria tenía 15 años cuando ingresó a la orden franciscana en Lima, Perú, y siete años más tarde ya se había ordenado sacerdote. Menos de 20 años después de ejercer el sacerdocio, el Consejo de todas las Indias proponía su nombre como candidato a obispo ante el rey Felipe II. La propuesta, formulada el 30 de mayo de 1592, destacaba “sus dotes de letrado y predicador y de muy loable vida y costumbres”. Luego, Roma, refrendaría su nombramiento. Aunque sería designado como el segundo obispo de Santiago del Estero, su título era el de obispo del Tucumán. Durante su obispado, convocó a tres sínodos (asambleas de obispos), en los que se tomaron algunas a proveer alimentos y otros elementos para la orden y sus alumnos. La red de propiedades de los jesuitas incluiría, además de los edificios en la ciudad de Córdoba, la Quinta de Santa Ana, el Puesto de la Calera, la Casa de Caroya y las estancias de Santa Catalina, Alta Gracia, la Candelaria, San Ignacio y otras. Los jesuitas serían expulsados en 1767 de los territorios de la Corona española, entonces sobre la cabeza de Carlos III. Muchas razones maduraron esa situación: el regalismo borbónico (el control del rey sobre la Iglesia), la fuerte adhesión de la orden a Roma y su acumulación de poder, fueron algunas de ellas. Ya decisiones organizativas de la Iglesia en esta parte del mundo que se mantuvieron casi por dos siglos. También se plantearon, en el objetivo de promover la cristianización y evangelización de los indígenas, algunos aspectos considerados como potenciales mejoras, como que en las reducciones se designara un fiscal indio “para impedir muchas crueldades que exceden los límites de la justicia humana y la piedad cristiana”. Otra de las preocupaciones del obispo fue la formación de sacerdotes, ya que al asumir en el cargo contaba solamente con cuatro clérigos. “Tengo hoy cuarenta y seis doctrinantes y curas”, le informaría al rey en 1610. Pero sin duda fue por la educación que empeñó sus mayores desvelos, y la promovió en todos los niveles, sembrando incluso la semilla de la educación universitaria. El trajín por los vastos territorios que reclamaría su tarea fue minando su salud. Incluso, en 1607 le escribió al rey Felipe II para pedirle que lo autorizara para trasladarse a Perú. Pero sus dolencias pudieron más. En 1614 llegó a Córdoba por cuestiones pastorales y se alojó en las instalaciones de sus amigos jesuitas. Con la salud abrumada, no atendió a los consejos de quedarse aquí hasta recuperase y salió al camino hacia Santiago del Estero. Pero nunca llegó: murió el 21 de diciembre de 1614, un año y medio después de firmar la escritura que marcó el inicio de la Universidad Nacional de Córdoba Francia y Portugal los habían echado. Los reyes europeos se sentían molestos desde que el padre jesuita Francisco Suárez (1548-1617, teólogo y jurista español) cuestionó el concepto del derecho divino de los monarcas, quienes sostenían que no podían ser juzgados ni por los hombres ni por la Iglesia; sólo por Dios. El sacerdote afirmaba que la autoridad del Estado tenía origen en la gente, en su consentimiento. Incluso, afirmó que el pueblo, en casos especiales, tenía derecho a destituir al rey. A fines del período colonial la educación superior se afianzaba en Córdoba, una ciudad situada en la periferia del Imperio. UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 Un obispo americano y tenaz Empeñó en la educación sus mayores desvelos y la promovió en todos los niveles sembrando la semilla de la formación universitaria. Otras de sus preocupaciones fueron la formación de sacerdotes y la evangelización de los indígenas. Murió un año y medio después de firmar la escritura que daría inicio a la UNC. Fotografía: Esteban Castagna. La Manzana Jesuítica y Las Estancias. Esteban Castagna Ediciones, 2012. Las estancias jesuíticas y su relación con la economía regional Por Carlos Courceille (*) UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 E n uno de sus trabajos referido a la economía regional y mercado interno colonial, Sempat Assadourian señala la importancia que tuvo Potosí en la conformación y organización de un mercado interno que fuera capaz de garantizar, con un importante número de producciones complementarias, el buen funcionamiento del complejo minero. El Tucumán, como parte integrante de dicho mercado y estimulado por el efecto de arrastre de dicho complejo, va a remitir inicialmente tejidos bastos de algodón. Pero en la segunda década del siglo XVII inclinaría definitivamente a la región –y dentro de ella a la jurisdicción de Córdoba– hacia la actividad ganadera. En paralelo con este contexto económico en el cual la producción minera se convierte en polo de atracción de la producción ganadera, la visita, en 1611, del oidor Francisco de Alfaro, funcionario judicial de la audiencia de Charcas con poder en nuestra jurisdicción, implica el claro intento por parte de la corona española de imponer en la antigua En los siglos XVII y XVIII Córdoba verá nacer un conjunto de establecimientos rurales jesuíticos creados con el objetivo de financiar las actividades culturales y misioneras. Gobernación del Tucumán ciertas restricciones a un asunto tan espinoso como es el uso ilimitado de la mano de obra indígena. Los jesuitas, en respaldo a la normativa que impulsaba la eliminación de la servidumbre indígena, tendrán un rol destacado. La posición asumida por la Compañía en torno de la eliminación del servicio personal de encomienda le costó a los religiosos el recorte de ciertos beneficios y la persecución de los españoles encomenderos, en tanto, el respeto a las normas coloniales vigentes que establecían la prohibición de someter a la servidumbre a los indígenas hizo que los jesuitas los ocuparan como trabajadores temporales “conchabados”, mientras fueron incorporando a los esclavos africanos como mano de obra permanente. Según Magnus Mörner, fue el conflicto con los encomenderos lo que movió al entonces provincial de los jesuitas a concretar la fundación de una estancia como reaseguro de la subsistencia e independencia de criterio de los religiosos. Es a partir de este y otros acontecimientos singulares que, a lo largo de todos los siglos XVII y XVIII, la jurisdicción de Córdoba verá nacer un conjunto de establecimientos rurales jesuíticos. ¿El objetivo? Poder financiar una serie de establecimientos urbanos que de manera directa o indirecta estaban relacionados con las actividades educativas, cultuales y misioneras. Entre estos establecimientos, se encuentra el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba, antecedente prístino de nuestra universidad actual. Caracterizados como centros productivos diversificados en los que la mano de obra esclava fue uno de los principales puntales de la actividad La estancia Alta Gracia envía reses, telas, granos y productos de huerta al Colegio Máximo; se dedica a la cría de mulas que luego son trasladadas hacia la estancia de la Candelaria y, en menor medida, hacia Santa Catalina. económica, podemos reconocer al interior de estas estancias un conjunto de actividades que se encuentran relacionadas directamente con la economía regional, con el abasto de los colegios y el noviciado y con el propio sustento de las estancias. A modo de ejemplo: la estancia jesuítica de Alta Gracia, a la par que envía reses, telas, granos y productos de huerta al Colegio Máximo y alimenta y viste a sus propios esclavos con los telares del obraje, se dedica a la cría de mulas que, luego de su trasladado hacia la estancia de la Candelaria y en menor medida hacia Santa Catalina, son comercializadas en la ferias de Salta y Jujuy o eventualmente trasladadas al Alto Perú. Esta producción mular, típica de las estancias jesuíticas donde la producción ganadera es dominante, será, según la expresión del jesuita Manuel Querini, la principal renta de dichos establecimientos (*) Docente de la Cátedra de Historia Americana I de la UNC, a cargo de la Investigación histórica del Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia, Docente del Instituto Jesuita Sagrada Familia. Una “sociedad de órdenes” Pauque S.J., Florián. Hacia allá y para acá. Editorial Nuevo Siglo, 1999. L a sociedad colonial de Córdoba no escapó al modelo de “sociedad de órdenes” que implantaron los españoles a partir de la conquista. Su construcción ideológica y jurídica se hallaba asentada en diferencias raciales y étnicas. La estratificación social colonial concebía relaciones jerárquicas entre sus miembros, en las que las variables de raza, etnia, grupo social de pertenencia y género interactuaron determinando a cada uno “un lugar”. Lugar que, en algunos casos, podía alterarse –según Ana María Presta– por vía del éxito económico, el ejercicio de una profesión u oficio y hasta un matrimonio conveniente. En este sentido, se asignaron roles, espacios y derechos según fueran españoles, indígenas, esclavos o “castas” y en los que la variable de género no era ajena. Estos grupos convivían en la misma ciudad –y, en algunos casos, en La vida de los habitantes de la ciudad de Córdoba –por entonces la más rica y poblada del interior–, estuvo marcada por la fuerte presencia de la Iglesia y de la Universidad. las mismas casas–, pero ello no estaba librado de tensiones. Si pensamos a la sociedad colonial como una escalera, la parte superior estaba integrada por los españoles nacidos en Europa o en América (más conocidos como criollos). Un escalón más abajo estaban los mestizos (hijos de españoles y de indígenas). Luego, los indígenas, pardos o mulatos (hijos de mujer negra y español), así como los zambos (hijos de negros e indígenas) y, finalmente, los esclavos. La sociedad estamental La sociedad imponía que cada grupo vistiera según las reglas asignadas por las leyes coloniales. A los españoles, les estaba reservado vestir con colores llamativos. imponía que cada grupo vistiera según las reglas asignadas por las leyes coloniales. A los españoles, les estaba reservado vestir con colores llamativos, como el púrpura o el blanco, acompañado de alhajas y accesorios de seda; mientras que el resto usaba tonos opacos y sombríos. En este contexto, los estudiantes y profesores de la Universidad debían vestir togas largas, negras o de “color decente” para que “muestren modestia y compostura propia de su estado de escolares y no liviandad y desahogo”. Ropa que abandonarían por pantalones y chalecos luego de la Revolución de Mayo de 1810, cuando la sociedad estamental comenzó a desestructurarse. Durante los primeros años de la universidad jesuítica, la clase dominante de Córdoba se encontraba representada por encomenderos, hacendados y comerciantes que se vieron obligados a reemplazar la explotación textil por la lucrativa cría de mulas, que eran demandadas por el Perú y el Alto Perú, para la explotación minera. Sin lugar a dudas, la vida de los habitantes de la ciudad de Córdoba –por entonces, la más rica y poblada del interior–, estuvo marcada por la fuerte presencia de la Iglesia Católica y de la Universidad. Más aún cuando en 1699 la ciudad se convirtió en sede del Obispado. La vida transcurría entre las ceremonias de culto, intrigas, crímenes y rencillas entre curas de diversas órdenes y con el obispado, así como la “aparición” de espíritus, raptos de misticismo y numerosísimos pleitos judiciales, que llevaron a los cordobeses a tener fama de “pleiteros” y “doctos”. Ahora bien, como señala Roberto Ferrero, durante la segunda mitad del siglo XVIII se produjo una reestructuración de la sociedad cordobesa. De esta manera, ascendieron algunas familias criollas o hispano-criollas, unidas por lazos de parentesco y de interés (como los Allende o los Funes), que se disputaron la hegemonía sobre los asuntos regionales, no sólo con las autoridades administrativas de la monarquía sino también con la nueva inmigración de gallegos, vascos y asturianos que llegaron a la ciudad. Sin embargo, estas tensiones y conflictos cedían a la hora de considerar a la “plebe” como “peligrosa”, puesto que su número había aumentado en forma sensible durante el último cuarto del siglo y sobre quienes no dudaron en imponer fuertes políticas de control social (*) Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Profesora de Instituciones Hispanoamericanas en la Escuela de Archivología, UNC. Investigadora del Conicet. Miembro de la Comisión Ejecutiva 400 años. UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 Por Jaqueline Vasallo (*) El mundo de los siglos XVII y XVIII Arte, pensamiento y guerras sin cuartel UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 Una vida política sacudida por los enfrentamientos bélicos, que convivían con el alumbramiento de nuevas ideas en el arte y en la ciencia. E l siglo XVII asomaba con lánguidos fulgores del Renacimiento que había iluminado a Europa al cabo de la Edad Media, y la Edad Moderna seguía su marcha afirmándose en el arte y el desafío de las nuevas teorías científicas. Precisamente en esos años, ascendía al ojo de la tormenta Galileo Galilei, con sus planteos que reactualizaban la teoría heliocéntrica de Copérnico, que había sido considerada como herejía por la Iglesia Católica y su Inquisición, aferrada al concepto aristotélico de que era el universo el que giraba alrededor de la Tierra. Cuenta la leyenda de los siglos que en 1633, cuando fue sometido a juicio y condenado por la Iglesia a abjurar de sus teorías, Galileo dijo la célebre frase: “Eppur si muove” (“sin embargo, se mueve”), refiriéndose a la rotación de la Tierra. En el siglo XVII, se abrían camino el pensamiento y las teorías de René Descartes, Blas Pascal, Baruch Spinoza, John Locke, Gottfried Leibniz, Isaac Newton, así como, en las artes, Rubens, Diego Velázquez, Vincent Rembrandt, Bartolomé Murillo y Moliere, entre tantos otros. La vida política era sacudida por distintos episodios, como el asesinato del rey de Francia, Enrique IV, por obra de un fundamentalista católico. Enrique IV ya había señalado que los jesuitas habían intentado varias veces acabar con su vida. Pero el acontecimiento que más conmocionó a Europa por su capacidad de destrucción fue la Guerra de los 30 años (1618-1648), de la que participó la mayoría de las potencias del momento. En ese marco, se sumó el largo enfrentamiento entre Francia y España (16351639). El primero terminó con la llamada Paz de Westfalia; el segundo, con la Paz de los Pirineos. En Rusia, en tanto, en 1682 sería ungido zar Pedro el Grande, quien abriría camino con diferentes medidas y batallas para que su nación se convirtiera en otra de las grandes potencias europeas. El siglo XVIII trajo más pensadores: David Hume, Jean Rousseau, Denis Diderot, Emmanuel Kant, entre otros, mientras que el arte se nutrió de nombres como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Handel, Joseph Haydn, Francisco de Goya, Johann Goethe y Mozart, entre tantos otros. Apenas comenzada la centuria, un nuevo conflicto estremecería a Europa. Este fue la Guerra de Sucesión española, que se disparó en 1701 tras la muerte del rey Carlos II y que culminó con la instalación en el trono de la Casa de los Borbón. Participaron Austria, Francia, Inglaterra, Prusia y Portugal, entre otros. La paz fue firmada en la ciudad holandesa de Utrech, pero tras la guerra, Europa había modificado bastante su mapa político (Inglaterra se quedaba con el estrecho de Gibraltar) Collage: Agustín Massanet, Prosecretaría de Comunicación Institucional, UNC. Manzana Jesuita Donde todo comenzó Juana Bustamante (*) L a Compañía de Jesús toma posesión de la Manzana en 1599, y en 1610 ya se encuentra funcionando su Colegio Máximo. Córdoba, fundada en 1573, dejaba atrás su realidad periférica del Virreynato del Perú, para ser la capital administrativa de una provincia jesuítica: la del Paraguay. A ella pertenecieron los grupos que misionaban entre los guaraníes, los chiquitos, los lules, los abipones y demás pueblos originarios de la región; Córdoba se enriqueció con los cientos de jesuitas arquitectos, pintores, escultores, músicos, médicos, naturalistas, matemáticos, cartógrafos, geógrafos, astrónomos y demás, que pasaron por estas tierras en su camino misional. Basta citar los nombres de Antonio Ruiz de Montoya, Antonio Machoni, Martin Dobrizhoffer, Florian Paucke, Buenaventura Suárez, Anton Von Seppenburg, Domenico Zipoli, Giovanni Andrea Bianchi y Giambattista Prímoli, entre otros hombres de conocimiento que dejaron su impronta en la historia de la región. Las dificultades económicas para el mantenimiento del Colegio Máximo en Córdoba, llevaron al padre provincial Diego de Torres a trasladar la cátedra de Teología a Santiago de Chile. En 1613, el Obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria, el prelado franciscano a cargo de la diócesis, promete una dotación provisoria de 1.500 pesos de los diezmos anuales para ayudar a sustentar dos profesores de Teología, uno de Filosofía y uno de Gramática. Al gesto del obispo de propiciar los estudios no sólo para los estudiantes jesuitas sino también para “los hijos de vecinos de esta Gobernación y de la del Tucumán”, se sumarían otras donaciones, como la del jesuita Francisco Hurtado, que permitieron la subsistencia del Colegio en Córdoba. Este Colegio Máximo funcionó en el edificio que hoy se conoce como Rectorado Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. En sus inicios, la distribución de los espacios correspondía a la tipología de los establecimientos urbanos típicos de la Compañía de Jesús; el Colegio era adyacente a la Iglesia y a la Residencia. Algunos espacios del Rectorado pertenecieron originariamente a la Iglesia, como la Sala de Grados, otrora la Capilla de Españoles que a partir de 1844 fue adoptada por la Universidad como el espacio de defensa de las tesis. En 2000, se recuperaron varias de las comunicaciones entre la Iglesia y el Rectorado y entre el Rectorado y el Colegio Monserrat, de manera que visualmente se pueda apreciar la unidad del conjunto jesuítico. La Orden de la Compañía de Jesús fue expulsada por Carlos III en 1767, y debió dejar todo y exiliarse; mayormente, en Italia. Sin embargo, esta casa de altos estudios siguió funcionando, primero en manos de los franciscanos, luego del clero secular, del Estado provincial y del Estado nacional subsiguientemente. Jesuita en sus orígenes, la Universidad ha formado a hombres pioneros en las ciencias y las artes de esta región, y en ella han tenido lugar movimientos trascendentales, como la Reforma Universitaria en 1918 (*) Arquitecta, directora del Museo Histórico de la UNC Primera colación El primer acto de colación de grados se realizó en 1623, es decir, nueve años después de la creación de la Universidad. Pero no se concretó en Córdoba sino en Santiago del Estero, pues allí estaba el sitio de residencia del obispo. Recién en 1680, el rey otorgó al rector la facultad de oficializar la obtención del grado. Un año después, los célebres estatutos del padre Andrés de Rada comienzan a regir y su vigencia se extenderá por un siglo y medio. La Universidad era gobernada por el rector y el cancelario (tenía autoridad del Papa y del rey para entregar grados). Los estudios se repartían en los preparatorios de lengua latina (Latinilidad), imprescindibles para ingresar a las dos facultades básicas: Filosofía y Teología. Filosofía se cursaba en tres años más dos de pasantía (en distintas prácticas); Teología, en cuatro más dos de pasantía. Sólo Latinilidad no tenía exámenes ni manuales, aunque los profesores tenían la obligación de resolver las dudas de los estudiantes un cuarto de hora después de clases. Además, debían alcanzar, junto a sus alumnos, conclusiones semanales, llamadas “mercolinas”, para los de Filosofía, y “sabatinas”, para los de Teología. Los grados, en ambas facultades, eran de bachiller, licenciado o maestro, o doctor. UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 A 200 metros de la plaza Mayor se erige, imponente, la Manzana Jesuítica. Compuesta por la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Rectorado Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio Nacional de Monserrat y la Residencia de la Compañía, es el conjunto que, con las estancias Jesuitas de Caroya, Alta Gracia, Santa Catalina, La Candelaria y Jesús María, forma parte de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, por designación del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco del 2 diciembre del año 2000. 1767 Febrero de 1791 El Virrey Nicolás Arredondo, principal autoridad del recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, dispuso la incorporación de los estudios de leyes a la Universidad. Esta renovación se inscribió en la corriente de la Ilustración española, que incidió en la educación universitaria incorporando las obras de los filósofos modernos, la tecnología y conocimientos que contribuyeran al desarrollo económico de España. 1800 1 de agosto de 1687 Se creó el , sobre la base de una iniciativa y donación de Ignacio Duarte y Quirós. En 1864, el actual Colegio Monserrat se convirtió en un espacio de estudios preparatorios para la Universidad. La pertenencia del Colegio a la Universidad fue resuelta en 1907 cuando esta se nacionalizó. Incorporación de los estudios de leyes 1791 1644 P. Andrés de Rada dictó las Constituciones (hoy Estatuto Universitario). El segundo de sus 92 artículos fundó el Archivo de la Universidad, cuya labor continúa ininterrumpidamente hasta la actualidad. Creación del Real Convictorio de Nuestra Señora de Monserrat 1687 8 de agosto de 1621 El Breve Apostólico del Papa Gregorio XV, del 8 de agosto de 1621, autorizó a todos los colegios administrados por los Jesuitas a otorgar grados. Creación del Archivo de la Universidad 1644 El Papa Gregorio XV autorizó a los jesuitas a otorgar grados 1622 1621 1610 La Compañía de Jesús da inicio al Colegio Máximo, que fue trasladado a Chile en 1612. 1613 1610 línea de tiempo 4OO años UNC 1610- 1876 capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 capítulo 4 capítulo 5 capítulo 6 capítulo 7 capítulo 8 capítulo 9 capítulo 10 UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 10 Creación del Colegio Máximo Carlos IV renombró la Universidad Fundación de la Universidad 19 de junio 1613 El Obispo de la Diócesis de Tucumán, fray Fernando de Trejo y Sanabria se compromete con Diego de Torres, provincial jesuita, a donar dinero y otros bienes para ser destinados a estudios de Artes, Teología y Cánones. Esa es la base de la actual Universidad. Pedro de Oñate redactó el reglamento de la Universidad Mediados de abril 1622 El Provincial de la Compañía, Pedro de Oñate, con el acuerdo de los catedráticos, redactó el 1º reglamento de la Universidad. Felipe IV ratificó la facultad de conferir títulos 2 de febrero de 1622 La Real Cédula del monarca Felipe IV ratificó la facultad otorgada por Gregorio XVI para conferir grados. Expulsión de los jesuitas 2 de abril de 1767 Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias. La Orden Franciscana tomó a su cargo la dirección de la Universidad. 1800 La disputa entre franciscanos y el clero secular por la dirección de la Universidad, derivó en una transformación institucional. Por Real Cédula de Carlos IV, pasó a denominarse “Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat”. Se le otorgaron los mismos privilegios y prerrogativas de las universidades mayores existentes en España y América. 1820 La Universidad y el Colegio de Monserrat quedaron bajo la órbita provincial, dada la inexistencia de autoridades nacionales. La decisión fue tomada por el Brigadier Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia de Córdoba, y sostenida por los siguientes gobernadores. 11 de septiembre de 1856 El Congreso Nacional convirtió en ley ambos decretos de nacionalización. 14 de octubre de 1876 Un decreto presidencial creó la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, autónoma de la Academia Nacional de Ciencias que continuó su vinculación con la Universidad. Nuevo plan de estudios 1815 El rector Gregorio Funes concluyó la redacción del nuevo plan de estudios. 20 de mayo de 1854 El presidente Justo José de Urquiza dispuso, en sendos decretos, la nacionalización de la Universidad Mayor de San Carlos y del Colegio de Monserrat. 1871 1876 1856 1864 Fundación del Observatorio Nacional Argentino El presidente Urquiza nacionalizó ambas instituciones Gregorio Funes fue designado Rector 1808 Se nombró al Deán Dr. Gregorio Funes como Rector de la Universidad. Desde entonces, el clero secular se hizo cargo de la dirección de la Universidad. Creación de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas Eliminación de los estudios de Teología 1864 Se eliminaron los estudios de Teología. 24 de octubre de 1871 Sarmiento fundó en Córdoba el Observatorio Nacional Argentino, que actualmente depende de la UNC. Encargó su dirección al astrónomo norteamericano Benjamín Gould. UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 1813 El rector Gregorio Funes comenzó a preparar un nuevo plan de estudios que profundizó la línea renovadora iniciada en el siglo anterior. En el curso de Artes, se incorporó la enseñanza de Aritmética, Geometría, Trigonometría y Física. El Congreso Nacional convirtió en ley la nacionalización 1820 El gobernador de Córdoba provincializó el Monserrat y la Universidad 1815 1808 Incorporación de Aritmética, Geometría, Trigonometría y Física 1854 1810 Conforme los principios revolucionarios de igualdad de los ciudadanos y abolición de los estamentos, en los actos de graduación de la Universidad se reemplazaron las togas por vestimentas cotidianas. 1810 Mayo de 1810 El Deán Gregorio Funes fue nombrado Diputado por Córdoba en la Junta Grande, integrada también por Juan José Castelli y Juan José Paso, quienes habían estudiado en el Colegio Monserrat como Funes. Abandono de las togas en las graduaciones 1813 Gregorio Funes, diputado por Córdoba en la Junta Grande 11 Archivo. Prosecretaría de Comunicación Institucional, UNC. Supercomputadora Los secretos del nanomundo La computadora más potente del país está instalada en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y su misión, entre otras, es analizar el comportamiento de la materia a escala atómica. UNC 400 AÑOS PRESENTE Y FUTURO Miércoles 29 de agosto de 2012 S 12 us números aparecen apabullantes, sobre todo para los millones que nos asomamos al espacio cibernético desde una humilde computadora personal. Es que “Cristina” es 500 veces más rápida, como que es la suma de 560 computadoras comunes (560 núcleos Intel Xeon 5420). Tanta potencia tiene como misión principal estudiar el nanomundo, esto es, las propiedades que tienen los materiales a la escala de una mil millonésima parte de un metro. A este tamaño, tan diminuto, las sustancias se comportan de manera distinta que a una escala visible. “Cristina” llegó a Córdoba el 14 de mayo de 2011, a partir de una gestión del Instituto de Investigaciones en Físico- Química de Córdoba (Infiqc), de la Facultad de Ciencias Químicas, aunque por falta de espacio, el equipo está instalado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Costó 1.520.000 pesos, aportados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y, en menor medida, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), al que le pertenece la computadora. Esta es utilizada por grupos de investigadores de Córdoba y de Buenos Aires. Se llama “Cristina” en honor a María Cristina Giordano, una de las pioneras de la investigación en fisicoquímica de Córdoba. Es 1,5 tonelada de circuitos y cables, la mayoría de ellos similares a los que tiene una computadora común. Es que las supercomputadoras actuales son, en realidad, clusters o agrupamientos de procesadores comerciales. “La primera en armar supercomputadoras con componentes comunes para bajar los costos fue la Nasa (Administración Nacional del Espacio de los Estados Unidos), después de la tragedia del Challenger”, sostuvo Cristian Sánchez, investigador del Infiqc y uno de los responsables de “Cristina”. Lo que la distingue es la interconexión entre los procesadores a través de la tecnología Infiniband, y el procesador central que controla los núcleos. La memoria RAM es de 1,1 terabyte (un terabyte equivale a 1.024 gigabytes y una PC buena tiene cuatro gigabytes). El disco duro es de 32 terabytes, frente a los 120 gigabytes que tienen en promedio las computadoras personales. Estas propiedades tienen muchas aplicaciones, aún por descubrir. En medicina, se podrían crear formas precisas para suministrar drogas o detectar enfermedades. En nanoelectrónica, se podrían construir circuitos en una sola molécula. También se podría almacenar energía en forma de hidrógeno en nanorredes. Manipular en laboratorios partículas tan pequeñas es difícil y caro. Es más fácil realizar simulaciones, y es allí donde se requieren las supercomputadoras. “Hay cosas que no podíamos hacer y ahora sí. Nuestra ciencia puede competir a nivel internacional”, aseguró Ezequiel Leiva, otro de los investigadores, al momento de recibirla. “Vamos a poder trabajar con simulaciones de partículas del mismo tamaño que se utilizan a nivel experimental. Antes, hacíamos simulaciones no tan significativas”, agregó Sánchez. La intensidad de corriente de una PC normal es de 400 miliamperes y el consumo de Cristina equivale a tener encendidas 40 PC funcionando todo el día. Pero también genera mucha energía térmica que hay que disipar. Para ello se instalaron tres equipos de acondicionamiento de aire, de tipo industrial, que consumen la misma cantidad de electricidad que la supercomputadora. Por último, “Cristina” tiene capacidad para realizar cinco billones de cálculos por segundo