Descargar PDF - Psiquiatria.com

Anuncio

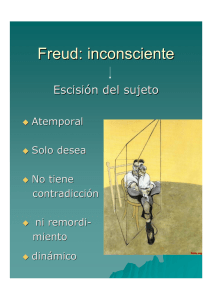

EL GOCE EN LA ENFERMEDAD Alejandra Menassa de Lucia*; Pilar Rojas Martínez**. * Médico Internista. Psicoanalista. ** Médico Especialista en [email protected] Medicina de Familia y Reumatología. Psicoanalista. RESUMEN: Aunque parezca paradojal, en el sufrimiento hay un goce. Podemos pensar que el paciente psicosomático goza de su cuerpo a través de la enfermedad. Enfermar es una manera particular de gozar del cuerpo. En el presente trabajo plantearemos las diferentes estructuras con afectación somática: trastornos somatoformes (histeria), enfermedad orgánica y enfermedad psicosomática y su relación con el Goce. No se Goza del síntoma, sino que es de otra cosa que se goza por intermedio del síntoma histérico u orgánico o en el fenómeno psicosomático. El psicoanálisis, incidiendo precisamente en la transformación de la manera de gozar del sujeto, permite otro goce que el mediado por la enfermedad. 1 13º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD Introducción En Psicoanálisis y Medicina, una conferencia de Jacques Lacan, este autor, nos señala la importancia del cuerpo como gozante. Ese cuerpo que la medicina fotografía, radiografía, calibra, diagrama..... Ese cuerpo no se caracteriza únicamente por la dimensión de la extensión (para atenernos a la dicotomía cartesiana de res cogitans, res extensa), sino que un cuerpo es algo que está hecho para gozar, gozar de sí mismo (res gozante). La dimensión del goce está excluida completamente de la relación epistemo-somática que plantea la medicina. Este goce del cuerpo no debe confundirse con el placer. El placer sería la menor excitación, lo que hace desaparecer la tensión, por lo tanto, el placer es aquello que nos detiene en un punto de alejamiento, de distancia muy respetuosa del goce. El goce es siempre del orden de la tensión, del forzamiento, del gasto, incluso de la hazaña. Incontestablemente hay goce en ese nivel donde comienza a aparecer el dolor. Miguel Oscar Menassa nos lo dice así: “Había sido generado para el goce y gocé. Gocé con mis primeras relaciones amorosas y gocé con mis primeros versos. A partir de este momento ya nada tiene arreglo en mi vida y mi salud ya no es espléndida, porque si bien no padezco de ninguna enfermedad, me acosan todas las enfermedades, desde que escribo, desde que hago el amor, mil demonios de dudas me persiguen, porque la muerte en aquel goce hubo de haber realizado su primera movida”. Es decir, que el goce humano es el goce de un sujeto mortal, y mortal no quiere decir que vaya a morir, sino que mortal quiere decir que sabe que va a morir. Su goce es un goce con Ley, un goce interdicto. El Goce en Psicoanálisis Antes de hablar del goce en la enfermedad tendríamos que hablar de qué es el goce en psicoanálisis. El goce es lo que no sirve para nada y sin embargo es eso que, si faltase, no encontraríamos sentido al vivir. Hay un principio que rige el funcionamiento psíquico, que es el principio del placer, la tendencia a mantener la tensión lo más baja posible, todo aumento de la tensión es displacentera y toda disminución placentera. Ahora bien el goce está más allá del principio del placer, escapa a la regulación del principio del placer, es displacentero y está relacionado con la pulsión. La irrupción del goce en la vida sexual de cualquier humano acontece muy tempranamente, en la constitución del cuerpo desde el otro, en lo que se conoce como estadio del espejo, que tiene lugar entre los 6 y los 18 meses. El niño, ante la imagen en el espejo, ante una imagen humana que él ve completa, se siente despedazado, con una incoordinación que es incluso fisiológica, anatómica, en tanto todavía no ha terminado la formación del sistema nervioso central, la mielinización. El niño ve en el espejo su propia imagen, que no sabe que es suya, como entera y se siente despedazado. Es una imagen formativa para el sujeto, la propia imagen tomada como otro. Ésta es la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, se ve y se concibe como -213º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD distinto, otro de lo que él es. Ahí se produce júbilo, ahí nace el goce. Esto ocurre antes de ser sujeto del lenguaje, puesto que no es otra cosa lo que somos como humanos: sujetos del lenguaje, sujetos deseantes y sujetos gozantes. Sólo un ser que habla puede desear y gozar. Y el goce tiene que ver con la posición del sujeto en el lenguaje, porque el único aparato del goce es el lenguaje. En los niños se ve esta cuestión en esos juegos infantiles que consisten en jugar con las palabras, inventarse vocablos, decir frases sin sentido, por placer de decir, algo que les produce mucho júbilo, se ríen. Se habla para repetir un goce y ahí la palabra se hace significante, la repetición es la forma de habitar el lenguaje. Todo en el humano se hace con lenguaje, hasta el cuerpo, por eso que es posible que haya trastornos físicos que no tienen que ver con ninguna lesión anatómica, como nos muestra la histeria. Por ejemplo, una parálisis de una extremidad o un dolor en la cara que están relacionados, no con un daño anatómico sino con una frase “me dijo algo que me dolió como si me hubieran abofeteado” y ahí aparece el dolor en la cara, la neuralgia. El histérico escenifica la frase, dramatiza la frase. Cuando acontece el estadio del espejo, estamos en brazos del Otro, del lenguaje y con el lenguaje llega su ley, que es la ley de interdicción del incesto. En psicoanálisis hablamos del Otro con mayúscula, el lenguaje, y del otro con minúscula, el semejante. Pero lo que sucede es que no hay lenguaje sin sujeto, el psicoanálisis es la ciencia del lenguaje habitado por el sujeto. Siempre el otro es un Otro con mayúscula y otro semejante. Con el lenguaje llega la ley de interdicción del incesto y la castración, donde el sujeto se constituye como deseante y mortal. En realidad la castración es la separación de la palabra y la cosa, del significante y el significado, ya ninguna palabra se corresponde con ninguna cosa, la palabra botella no se corresponde con una botella, la puedo descomponer en “bote/ya”, etc. Cuando el niño puede mentir, puede decir, por ejemplo: el gato ladra, una frase que no corresponde a ninguna realidad material, ya ha capturado la estructura del lenguaje, ya tiene separada la palabra de la cosa, podría combinar cualquier palabra con cualquier palabra. La castración es la castración de la madre fálica. El falo es una atribución que el niño hace a la persona que le salva la vida. Nacemos prematuros y necesitamos de otro humano, la función madre, que nos da de comer, nos acuna, etc. Frente a esa indefensión, el niño le atribuye a la madre una totipotencia. Él no puede nada, ella lo puede todo, esa es la madre fálica. La castración consiste en “desatribuir” a la madre el falo y en renunciar a los primeros objetos incestuosos, las primeras elecciones de objeto, deviniendo inconsciente la relación con ellos. Esta operación tiene que ver con reconocer que la madre no lo hizo sola, con aceptar la intervención paterna en la procreación. Es lo que llamamos en psicoanálisis la metáfora paterna, que viene a sustituir el Deseo de la madre, por el Nombre del Padre. En ese movimiento, se civiliza el Goce, y se produce el sujeto como deseante. Cuando la madre desvía la mirada del niño y mira al mundo, al tercero, al padre, el niño puede -313º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD desear algo fuera de la madre. Se inaugura como sujeto deseante y mortal, porque con la sexuación viene la muerte. Somos seres sexuados, nos reproducimos por sexuación y, por tanto, somos mortales. El sujeto nunca renuncia a aquello que lo hizo gozar. Para mantener la relación con su madre, se divide. La madre es ese primer objeto amoroso interdicto por la ley del padre, que es el que le viene a decir al niño: “Con tu madre no, porque ella es mi mujer”. Entonces, el niño mantendrá la relación con la madre en su inconsciente. La lengua civiliza el goce, es decir la ley civiliza el goce, porque está en juego la castración del goce infinito que el sujeto imagina que tiene la madre fálica, un goce inexistente, porque la madre fálica es una construcción del sujeto. Después de la castración, el goce es ahora el goce de un sujeto mortal, y aunque sea inconmensurable, es constante en cada sujeto y tiene que ver con la pulsión, que es la energía del deseo. Todo en el humano se hace con pulsión y en el lenguaje. El concepto de Pulsión en psicoanálisis La pulsión o trieb es un concepto puramente analítico. Freud al comienzo del texto de Las pulsiones y sus vicisitudes señala la importancia de este concepto para el psicoanálisis. Posteriormente Lacan va a dictar en 1964 el seminario de Los cuatro conceptos fundamentales en psicoanálisis: lo inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Lo que se conoce como “los destinos de la pulsión” tiene que ver con las formas de gozar: la represión, la sublimación, la transformación en lo contrario y la vuelta sobre sí mismo. Freud en Una dificultad del Psicoanálisis señala que la concepción vulgar destaca el hambre y el amor como representantes de las pulsiones que aspiran, respectivamente, a la conservación del individuo y a su reproducción. Agregándose a esta distinción, tan próxima, el psicoanálisis discrimina las pulsiones de conservación, o pulsiones del yo, de las pulsiones sexuales. Da a la energía, con la que la pulsión sexual actúa en la vida anímica, el nombre de libido -apetito sexual- y sitúa como algo análogo, entre las pulsiones del yo el hambre, la voluntad de poderío, etc. Esta sería una distinción tópica, a nivel dinámico distingue pulsiones del yo y pulsiones de objeto, a nivel económico todas son pulsión de muerte. La pulsión se nos muestra como un concepto límite entre lo somático y lo psíquico, como un representante psíquico de los estímulos procedentes del interior del cuerpo. En Más allá del principio de placer Freud nos dice que los límites del aparato psíquico están entre la tensión cero y la muerte, gracias a que estos dos límites son imposibles de ser alcanzados, hay movimiento. Se trata de tender hacia ellos, no de alcanzarlos. Hay una tensión interna que es una exigencia de trabajo psíquico, no hay posibilidad de tensión cero, que sería a lo que tiende el principio de placer. Este carácter perentorio, de exigencia de trabajo, constituye la esencia de la pulsión. En relación a estos dos límites: tensión cero y muerte, habría dos maneras de satisfacción. No es lo mismo tender al cero (no iniciar el movimiento) que a la muerte (no terminar nunca el -413º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD movimiento, no concluir). El principio del placer se caracteriza por estar lo imposible tan presente en él que nunca se lo reconoce como tal. La idea de que la función del principio del placer es satisfacerse mediante la alucinación lo ilustra. El camino de la pulsión es la única forma de transgresión permitida al sujeto con respecto al principio del placer. El sujeto se dará cuenta de que su deseo no es más que un vano rodeo para pescar, engarzar, el goce del Otro, en la medida que al intervenir el Otro, el sujeto se dará cuenta de que hay un goce más allá del principio del placer. Freud en Tres ensayos para una teoría sexual plantea la pulsión como pulsiones parciales, señala: “son muy numerosas, proceden de múltiples y diversas fuentes orgánicas, actúan al principio independientemente unas de otras y sólo ulteriormente quedan reunidas en una síntesis más o menos perfecta. El fin al que cada una de las pulsiones parciales tiende es la consecución del placer del órgano, y sólo después de su síntesis entran al servicio de la procreación, con lo cual se evidencian entonces, generalmente, como pulsiones sexuales. Se caracterizan por la facilidad con la que se reemplazan unas a otras y por su capacidad de cambiar indefinidamente de objeto. Estas últimas cualidades las hacen aptas para funciones muy alejadas de sus primitivos actos finales (es decir, capaces de sublimación)”. La pulsión representa la curva de la realización de la sexualidad en el ser vivo, pero sólo la representa y además parcialmente, toda pulsión es pulsión parcial (oral, anal, escópica o invocante). Su término último es la muerte, en tanto la presencia del sexo en el ser vivo está ligada a ella. Por otra parte posee el carácter de lo irrepresible, aún a través de las represiones. La pulsión es un montaje. Al hablar de la pulsión Freud distingue cuatro términos o lugares de la pulsión separados: el Drang o empuje, la Quelle o la fuente, el Objekt o el objeto y el Ziel o la meta y cuatro formas de satisfacción (destinos o vicisitudes) de la pulsión: la transformación en lo contrario, la vuelta sobre si mismo, la represión y la sublimación. Respecto a los cuatro lugares de la pulsión, el empuje es la tendencia a la descarga, la cantidad de exigencia de trabajo que representa. No se trata de la presión de una necesidad, sino de una fuerza constante. La constancia del empuje impide cualquier asimilación a una función biológica, ya que ésta siempre tiene un ritmo. La pulsión no tiene ni día ni noche, ni primavera ni otoño, ni alza ni baja. El Ziel o fin es invariable: la satisfacción, que siempre se alcanza, y que está en relación con el movimiento pulsional de ida y vuelta, la pulsión sale de la fuente contornea al objeto y vuelve a la fuente. Su fin no es otra cosa que ese regreso en forma de circuito. La satisfacción no tiene que ver con el objeto ni con el “fin sexual reproductivo”, esto se ve claramente cuando Freud plantea la sublimación como uno de los destinos de la pulsión. La sublimación es también satisfacción de la pulsión, y además sin represión, a pesar de que está inhibida en cuanto a su meta, a pesar de que no la alcanza (si tomamos como meta la reproducción). -513º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD Toda pulsión es pulsión activa, cuando hablamos de pulsión pasiva sólo nos referimos al fin. También se requiere un trabajo para mantener una posición pasiva. El Objekt u objeto es lo más variable de la pulsión, es indiferente, no se halla enlazado a ella originalmente. Es contingente, no es otra cosa que la presencia de un vacío, de ese lugar que deja la pulsión en su movimiento circular que parte del sujeto, rodea al objeto y retorna al sujeto. Ese es el lugar del objeto a, del objeto perdido, lo puede ocupar cualquier objeto, es susceptible de ser sustituido indefinidamente por otro en el curso de los destinos de la pulsión. En la pulsión oral ese objeto es el pecho, en la pulsión anal el excremento, en la pulsión escópica la mirada y en la invocante la voz. Puede presentarse el caso de que el mismo objeto sirva simultáneamente a la satisfacción de varias pulsiones. Por otra parte cuando una pulsión aparece ligada de un modo especialmente íntimo y estrecho al objeto, hablamos de una fijación de esa pulsión. La necesidad de exigencia pulsional tendría que ver con que el objeto es indiferente. Al dar con el objeto, la pulsión se entera de que no es así como se satisface. Ningún objeto de ninguna necesidad puede satisfacer la pulsión. La fuente son las llamadas zonas erógenas, que se diferencian por su estructura de borde: el cercado de los dientes, el margen del ano, etc. Es desde donde parte la pulsión para rodear al objeto y después retornar a ellas. El empuje, el fin, el objeto y la fuente deben estar disyuntos, son cuatro lugares diferenciados. Lo fundamental de cada pulsión es el vaivén con que se estructura, no hay parte alguna del trayecto de la pulsión que pueda separase de su vaivén, de su reversión fundamental, de su carácter circular. El Goce y el deseo en la Enfermedad Psicosomática y en la Histeria Los pacientes no están satisfechos con lo que son, sin embargo, todo lo que ellos son, aún sus síntomas, tiene que ver con la satisfacción, con un goce. Satisfacen a algo que sin duda va en contra de lo que pudiera satisfacerlos, lo satisfacen en el sentido de que cumplen con lo que ese algo exige. Y aquello que se satisface por la vía del displacer, es al fin y al cabo la ley del placer. La historia del paciente histérico es una historia de deseos, es decir, que los síntomas son satisfacciones sustitutivas de deseos reprimidos. En el mismo síntoma está la realización del deseo y su castigo. El síntoma histérico es por tanto la mostración de un deseo inconsciente y está sostenido siempre por una frase, esta frase es lo que llamamos fantasma y es lo que recubre al deseo, por ejemplo: “No puedo dar un paso más” (que se acompaña de trastornos de la deambulación) o “Esto no hay quien se lo trague” (expresado como disfagia: dolor o dificultad al tragar), o un caso donde la -613º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD paciente temía ser violada, y el fantasma que sostenía ese temor, el deseo en juego era: “Deseo ser poseída”. Mientras que en las distintas estructuras hay diferentes formas de deseo: - Deseo insatisfecho en la histeria (hay un caso de una paciente de Freud muy ilustrativo al respecto: la paciente desea tomar caviar, pero no se lo pide a su marido, precisamente para mantener este deseo insatisfecho). - Deseo prevenido en el fóbico (aquello a lo que teme, señala siempre un deseo). - Deseo imposible en el neurótico obsesivo (cuando dice que algo no puede, es que lo desea). - En el deprimido se trata de un intento de aniquilar el deseo. - En el psicosomático de una reacción al desear (el psicosomático pretende ser un cuerpo biológico en lugar de un sujeto deseante). A diferencia de lo que ocurre en la histeria, en la estructura psicosomática, en el fenómeno psicosomático, no hay tal realización de deseos, ni tal frase que sostenga el síntoma. El fenómeno psicosomático es puro goce, goce autoerótico, un goce del cuerpo, no de la palabra. Una crisis de asma, cuando la estructura que la sostiene es psicosomática, es pura explosión de goce; los síntomas son muy similares a los signos físicos de un coito, con aceleración de la respiración, de la frecuencia cardiaca, jadeos, etc. En psicoanálisis el sujeto se produce, no hay sujeto antes de hablar. Cuando en su discurso emerge un efecto de S1 y S2 (por ejemplo, comete un fallido: S1, y asocia libremente, adquiriendo sentido ese S1, esto es, produciendo S2), en ese momento se produce el objeto a, el sujeto y el deseo en juego. Nos dice Lacan que el psicosomático se holofrasea, el par S1-S2 se solidifica, no hay por tanto en el fenómeno producción de sujeto ni producción de deseo. El goce en el psicosomático es un goce congelado, hay una especie de fijación. Es un goce autoerótico, transexual, más parecido al psicótico, es como si los dos sexos estuvieran en el sujeto, en tanto fuente y objeto, que habíamos visto que tenían que estar disyuntos, permanecer separados, en el fenómeno psicosomático no tienen separación. En la hipocondría también sucede que hay un estancamiento de la libido del yo, una inamovilidad de la libido, que es secundaria a que objeto y fuente erógena, están fundidos. Sólo tenemos una libido, pero a nivel dinámico, dependiendo si está depositada en el objeto o en el yo, la denominamos libido de objeto o libido del yo (narcisista). Lo normal es que nuestra libido tenga una movilidad tal que pueda partir del yo, rodear al objeto y volver al yo. Es decir, toda la libido puesta en el yo, sin otros, enferma, y toda la libido puesta en los objetos, también enferma. Un intenso egoísmo (libido del yo) protege contra la enfermedad; pero, al fin y al cabo, hemos de comenzar a amar (libido objetal) para no enfermar y enfermamos en cuanto una frustración nos impide amar. Por ello toda pérdida de una relación amorosa, toda separación, puede llevar a la enfermedad. El dolor por la pérdida, no es tanto por el objeto perdido, sino por que el sujeto se queda sin su libido objetal, necesaria para él. -713º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD En Tres ensayos para una teoría sexual (1905) Freud plantea que ciertas partes del cuerpo (las zonas o fuentes erógenas: la boca, el ano…) pueden representar a los genitales y comportarse como ellos. La erogeneidad, la facultad de una parte del cuerpo de enviar a la vida anímica estímulos sexualmente excitantes, es una cualidad general de todos los órganos. Paralelamente a las alteraciones de la erogeneidad en los órganos, tiene efecto una alteración de la carga de libido en el yo, se altera la libido del yo. En la enfermedad psicosomática y en la hipocondría, no hay una libidinización del órgano en el sentido en el que se produce en la histeria, donde el órgano afectado (la zona histerógena), por ejemplo, una pierna, es fuente erógena. En la histeria hay un desplazamiento de la fuente (de las fuentes habituales: oral, anal, etc., a la zona afectada, en este caso la pierna), pero eso no lleva al paciente histérico al abandono del objeto, con el que sigue manteniendo una relación fantasmática (en su fantasía). El paciente histérico mantiene fuente, objeto, fin y empuje, los cuatro lugares de la pulsión, separados. Sin embargo, lo que sucede en la enfermedad psicosomática, y también en la hipocondría, es que objeto y fuente están fundidos en el propio cuerpo del sujeto, ahí el órgano no es fuente erógena, como en la histeria, sino que es objeto, pero en el propio cuerpo del sujeto. En un primer estadio de la constitución de la libido, toda la libido es autoerótica, no se ha constituido aún el yo, y no hay aún elección de objeto. El sujeto se arroga para sí toda la libido. Posteriormente, se constituye el yo, desde la imagen del otro semejante, por medio de la identificación, desde que se ha constituido el yo, podemos hablar de narcisismo. En la fase de elección de objeto, la libido hace el movimiento circular que supone la elección de objeto, y a esa libido que se deposita en el objeto, y que después retornará al yo, la llamamos libido objetal, mientras rodea al objeto, y la denominamos libido del yo cuando retorna al sujeto. En realidad, no hay narcisismo antes de la existencia del objeto, puesto que toda libido procede del Ello, el Ello realiza las primeras elecciones de objeto y esta libido del Ello que rodea el objeto secundariamente retorna al yo, constituyendo la libido narcisista. En este sentido, podemos decir que todo narcisismo es secundario. Distinguiendo estas tres fases de la constitución libidinal: autoerotismo, narcisismo, y elección de objeto, podemos decir que en el psicosomático hay una regresión a la fase de autoerotismo, pero es un autoerotismo especial, en tanto que no es que no se haya constituido aún el objeto, sino que el objeto está en el propio cuerpo del sujeto, hay una fusión de los lugares de la pulsión que son fuente y objeto en el propio cuerpo del sujeto. Hay quien le pone a su úlcera, un padecimiento considerado como psicosomático, nombre de mujer, dicen: “Me voy a dormir con Juanita” y se refieren con ello a la úlcera. En este ejemplo clínico se observa muy nítidamente la fusión de objeto y fuente en el propio cuerpo del sujeto. El goce del psicosomático, también el del hipocondriaco, es, por tanto, un goce autoerótico (autoerótico no en el sentido de un autoerotismo primordial, anterior a toda elección de objeto, sino autoerótico porque el objeto está en el propio cuerpo del sujeto). Está interrumpido el movimiento pulsional que sale del sujeto, rodea el objeto y retorna al sujeto. El Goce en el dolor -813º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD En Tres ensayos para una teoría sexual, y en el capítulo dedicado a las fuentes de la sexualidad infantil, Freud señala que la excitación sexual nace, como efecto secundario, de toda una serie de procesos internos en cuanto la intensidad de los mismos sobrepasa determinados límites cuantitativos. Puede incluso decirse que todo proceso algo importante aporta algún componente a la excitación del instinto sexual. En consecuencia, también la excitación provocada por el dolor y el displacer ha de tener tal consecuencia. El dolor es el más imperativo de todos los procesos, pudiendo considerarse que la descarga de placer produce satisfacción y la descarga de displacer produce dolor, podemos decir que es uno de los márgenes del principio del placer-displacer. El dolor no debe ser pura y simplemente tomado en el registro de las reacciones sensoriales. Debemos concebir el dolor como algo que en el orden de existencia es tal vez como un campo que se abre precisamente en el límite donde no existe para el ser la posibilidad de moverse. Podríamos decir que el dolor es una señal de alarma que indica un goce intolerable, un displacer, del cual el sujeto no puede huir mediante la motilidad, es una detención de la motilidad, más que algo del orden de la sensibilidad. De hecho hay personas muy sensibles con gran capacidad de dolor y personas muy insensibles que no toleran no poder resolver las cosas con acciones, en tanto el dolor petrifica, impide la acción, podríamos decir que es el impedimento de la acción lo que produce dolor. El dolor y el displacer pueden dejar de ser una señal de alarma y constituir un fin, sino, no entenderíamos como es posible el masoquismo, donde se busca el placer en el dolor. Cuando el dolor deja de ser señal, se paraliza el principio del placer, que es el guardián de la vida. El Goce como ventaja de la enfermedad Cuando se habla de la ventaja de la enfermedad, se alude generalmente a que la enfermedad exime al paciente de enfrentarse a veces con verdades dolorosas para él, o con la realidad exterior, hostil. Es lo que llamamos ventaja secundaria de la enfermedad. Por eso, algo en él se resiste a entregarle al médico la curación. La ventaja terciaria sería las compensaciones sociales que el paciente consigue por estar enfermo, pensiones, incapacidades laborales, etc. Pero hemos de tener en cuenta la ventaja primaria de la enfermedad, la enfermedad es, en el caso de la histeria, como una realización de deseos, hay por tanto, en el síntoma una satisfacción, pero también la hay en el psicosomático, en tanto el fenómeno psicosomático es puro Goce. La ventaja primaria de la enfermedad tendría que ver con este Goce. Decir que hay un goce en la enfermedad es algo paradojal. Algo se satisface en la enfermedad. No es del síntoma de lo que se goza, la histérica no goza del dolor en la cara que tiene que ver con -913º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD aquella frase que le resultó “como una bofetada”, no goza exactamente del síntoma, aunque también, ya que todo dolor es erógeno, sino que más bien goza de la posición psíquica de la que el dolor es efecto, es decir, ella goza de permanecer ofendida, en ese permanecer ofendida, permanece el reproche al que pronunció aquella frase. En el psicosomático, lo que sucede es que hay un goce del órgano, el psicosomático goza del cuerpo de esa manera, tiene que enfermar el órgano para tener órgano. Conclusiones - No hay nada en el sujeto que no comporte una satisfacción, que no incluya un Goce, tampoco la enfermedad. - En el psicosomático hay un Goce autoerótico. Fuente y objeto de la pulsión están en el propio cuerpo del sujeto, no hay separación entre fuente y objeto. - En la histeria hay un desplazamiento de la fuente erógena, pero los cuatro lugares de la pulsión permanecen disyuntos. El Goce no es tanto del síntoma, sino de la posición psíquica productora del síntoma. - En psicoanálisis hay una rectificación del Goce, ya que se aprende que el único aparato del Goce es el lenguaje. Se sustituye el Goce en juego en la enfermedad por el Goce de hablar y ser escuchado. Bibliografía -1013º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD 1. Estudios sobre la histeria (1895). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 39-168. 2. La Neurastenia y la Neurosis de Angustia (1894). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 183-198. 3. Crítica de la neurosis de angustia (1895). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 199-208. 4. La etiología de la histeria (1896). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 299- 316. 5. La sexualidad en la etiología de las neurosis (1898). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 317- 328. 6. Tres ensayos para una teoría sexual (1905). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 1169-1194. 7. Mis opiniones acerca del rol de la sexualidad en la etiología de las neurosis (1906). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 1238 -1243. 8. Concepto psicoanalítico de las perturbaciones psicógenas de la visión (1910). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva. pág. 1631-1635. 9. Introducción al Narcisismo (1914). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 2017-2034. 10. Las pulsiones y sus destinos (1915). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 2039- 2052. 11. Más allá del principio del placer (1919). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 2507-2541. 12. El Yo y el Ello (1923). Obras completas de Sigmund Freud. Traducción de Luis López Ballesteros. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pág. 2701-2747. 13. La escisión del yo en el proceso de defensa. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid 1996. pag 3375-77. 14. El Seminario de Jacques Lacan. Seminario 3. Las Psicosis. Ediciones Paidós. Buenos Aires. Buenos Aires 1997. 15. El Seminario de Jacques Lacan. Seminario V. Las formaciones del inconsciente. Ediciones Paidós. Buenos Aires 1998. 16. El Seminario de Jacques Lacan. Seminario XI. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Ediciones Paidós. Buenos Aires 1999. 17. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia analítica. Escritos 1. Jacques Lacan. Ed. Siglo XXI, 19ª edición. pág 86-93. Méjico 1997. 18. Freud y Lacan - Hablados 1- . Miguel Oscar Menassa. Ed. Grupo Cero. 2ª edición Madrid 1998. 19. Siete conferencias de psicoanálisis en la Habana, Cuba. Miguel Oscar Menassa. Ed. Grupo Cero. Madrid 1995. 20. La angustia y la enfermedad psicosomática. Amelía Díez Cuesta. XI Congreso Internacional -1113º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com EL GOCE EN LA ENFERMEDAD Grupo Cero - Psicoanálisis y Medicina- . Publicado en Rev. Extensión Universitaria, Nº 49. Noviembre 2001. 21. Cuerpo, fenómeno psicosomático y transferencia. Amelía Díez Cuesta. XI Congreso Internacional Grupo Cero Psicoanálisis y Medicina - Segundo encuentro -. Publicado en Rev. Extensión Universitaria, Nº 63. Julio 2003. 22. Psicoanálisis y Medicina. Inés Barrio, Pilar Rojas, Alejandra Menassa. Ed. Grupo Cero. Madrid 2002. 23. Medicina Psicosomática I. Cuestiones preliminares. Pilar Rojas, Alejandra Menassa. Ed. Grupo Cero. Madrid 2005. -1213º Congreso Virtual de Psiquiatria.com. Interpsiquis 2012 www.interpsiquis.com - Febrero 2012 Psiquiatria.com