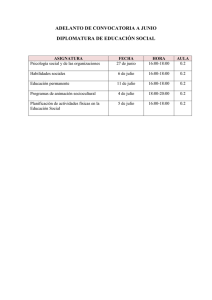

Descargar tesis en PDF - Ministerio de Agricultura, Alimentación y

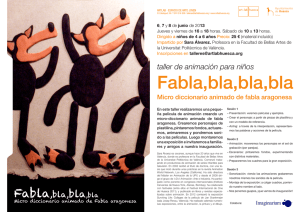

Anuncio