La musica y el cine

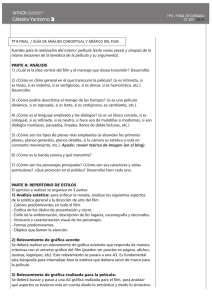

Anuncio

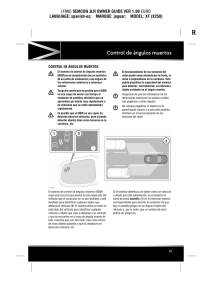

FUNCIONES DE LA MÚSICA: EL CINE.- 1 En esta unidad vamos a centrarnos principalmente en dos puntos concretos: Parámetros para el análisis de una Banda Sonora Musical. Evolución histórica de la música como elemento cinematográfico. Sin embargo, antes de comenzar con el primer punto propuesto, debemos diferenciar claramente qué es una Banda Sonora Musical (a partir de ahora BSM) de términos afines, usualmente utilizados como sinónimos, pero que realmente son diferentes como Banda Sonora (BS) y Música de Cine (MDC). La BSM hace referencia exclusivamente a la música que aparece en una película concreta, mientras que la BS es un término que si bien se utiliza más asiduamente, es bastante más amplio que el anterior, pues aunque hace referencia también a la música, incluye además los diálogos, todas clases de ruidos, los efectos sonoros especiales, etc. De esta forma, tal como afirma Joseph Lluís y Falcó, decir que John Williams es el autor de la banda sonora de La guerra de las galaxias es tan falso como afirmar que Miguel Ángel es el autor de la Capilla Sixtina. En todo caso, John Williams participó en la creación de la BS del film anterior creando una parte no poco importante de ésta, la BSM que, conjunto a otros elementos, configuran la BS de una película. Por otro lado, también sería importante dejar bien diferenciados estos dos términos anteriores de un tercero utilizado con bastante frecuencia aunque sin tener muy claro su auténtico significado: la MDC. Normalmente creemos que cuando compramos un cd en cualquier lugar con la música de una película, estamos adquiriendo la BS de esa película, aunque después de haber leído los párrafos anteriores, deberíamos afirmar con contundencia que realmente nos hemos hecho con la BSM. Bien. Pues ni una cosa ni otra. Lo que adquirimos al comprar el cd anterior es ni más ni menos que MDC, ya que no puede ser una BSM pues se encuentra descontextualizada, separada de la película que le da la razón de ser y sin la cuál jamás se hubiera creado. Nunca debemos obviar que la BSM es música funcional, es decir, tiene una función concreta y predeterminada, que en estos casos es servir a una película concreta, servir a una sucesión de imágenes y en principio, estar subordinada a estas: la película. Un buen ejemplo de algo similar ocurre con el género vocal más importante en la longeva historia de la música: la ópera. No es lo mismo escuchar la música de una ópera en su contexto, con la consiguiente dramatización sobre el escenario, que prescindiendo de ésta. Así, no es lo mismo la BSM, música que debe cumplir una función al ser escuchada al 2 mismo tiempo que se visualizan una sucesión de imágenes, que la MDC, que si bien es en principio la misma música, está aislada del conjunto cinematográfico. De esta forma, también puede calificarse como MDC y no como BSM toda aquella música prexistente que acompañaba a las primeras proyecciones cinematográficas, pues es una música que no se creó con un fin funcional, o al menos con la función de ser la parte de la BS de un film en concreto. Sintetizando, la BSM cumple una función dentro de una película, característica diferenciadora de términos afines, y por tanto, para realizar un análisis de este tipo de música debemos seguir una serie de parámetros que la pongan en relación al otro gran arte del que casi siempre es subsidiaria: la imagen. 1. Parámetros para el análisis de una BSM.Teniendo en cuenta que podemos utilizar infinidad de parámetros para el análisis de una BSM, vamos a centrarnos solamente en seis de ellos que son: a) Método de selección.Hace referencia al origen de la música, o al menos de la mayor parte de toda, que forma la BSM. Aquí solo tenemos dos posibilidades diferentes y fáciles de diferenciar: 1. Música prexistente: la música de la BSM fue compuesta antes que la película, y por tanto, para otros fines, sean cuales sean, excepto el de ser parte de una película concreta. Es típico de muchas películas encontrarnos con una BSM formada principalmente por obras de la tradición culta europea que, evidentemente, no fueron compuestas con la finalidad de acompañar a la sucesión de imágenes de un film. 2. Composición realizada para un film: en este otro extremo encontramos todo lo contrario a lo anterior y lo que hoy en día es además más frecuente: realizar una música específica para una película concreta. El motivo por el que se compone esa música es exclusivamente ser parte del todo, del lenguaje cinematográfico y por tanto es dentro del desarrollo de ese film donde cobra sentido. Por otro lado, no es inusual encontrar ambos tipos de música como la BSM de un film. Por citar solo un ejemplo, podemos recordar la famosa melodía de Así habló Zaratustra (música prexistente) en el film 2001, una 3 odisea en el espacio, cuya BSM es mayoritariamente música compuesta específicamente para dicho film. b) Justificación ópticaEste parámetro hace referencia a la verosimilitud de la aparición de música en la pantalla, obviando que culturalmente hayamos asimilado esa aparición aunque objetivamente sea posible o no. Es decir, respondería a la pregunta ¿cómo es posible que aparezca ahora música en relación a lo que vemos? Aquí volvemos a tener dos posibilidades distintas. 1. Música diegética: aquí encuadramos aquella música cuya aparición queda justificada por aquello que vemos en imágenes. Así, si en una escena un personaje enciende una radio y posteriormente comienza a sonar una pieza jazzística, la aparición de esta música estará más que justificada, pues en imágenes hemos visto su fuente productora: una radio. 2. Música no diegética: evidentemente es lo contrario al tipo anterior, es decir, toda aquella música cuya fuente productora no aparece en imágenes y por tanto, su aparición es injustificada, al menos en el mundo real. Podríamos poner multitud de estereotipos de esta clase de música, por ejemplo, aquellos enamorados que tras multitud de peripecias se vuelven a encontrar por fin, pero en una playa desierta. Al más que previsible abrazo apasionado con beso incorporado, acompaña una música orquestal de corte decimonónico y mahleriano. Pero… si están dos personas solas en una playa desierta, ¿cómo es posible que el espectador pueda escuchar ningún tipo de música? Como visualmente no tiene sentido que aparezca, estamos ante una fragante música no diegética. c) Coherencia argumental.Este parámetro nos va a servir para dilucidar que, teniendo en cuenta única y exclusivamente el argumento del film, está justificado o no la aparición de música. De nuevo nos encontramos aquí con dos nuevas posibilidades: 1. Música justificada por el argumento: se da cuando la aparición de música tiene lógica por lo que está sucediendo en la película o ya ha sucedido, con total independencia de que la aparición de ésta esté justificada por la aparición de una fuente productora de sonido. 2. Música no justificada por el argumento: es aquel tipo de música que no tiene cabida o al menos fácil explicación por el desarrollo del 4 argumento, volviendo a resaltar que con independencia de que sea diegética o no. De esta forma, en el film Cantando bajo la lluvia, en la conocida escena donde uno de los personajes canta y baila en la calle, chapoteando como un niño y subiéndose a una farola, no cabe duda de que estamos ante música diegética, pues si el personaje está cantando, será él la fuente productora del sonido. Pero a pesar de ser diegética, no está justificada por el argumento pues el hecho de que este personaje cante cuando llueve a cántaros no tiene sentido en el desarrollo del argumento, a no ser que previamente (que no es el caso) un médico le hubiera diagnosticado una locura transitoria o todo el mundo hubiera visto una ingesta considerable de bebidas alcohólicas, lo que hubiera convertido a esta música en justificada por el argumento. d) Interacción semántica.Debido a que en una película encontramos varios lenguajes que por sí solos tienen total autonomía, como en este caso son el visual (imágenes) y el musical, los mensajes de ambos pueden reforzarse, complementarse o incluso oponerse. Por esto, en este parámetro de análisis podemos diferenciar: 1. Música empática: se da cuando el mensaje visual y musical se refuerza, de forma que en una escena que podríamos calificar como feliz aparecerá música que por sí sola también suscite en nosotros ese estado anímico. 2. Música anempática: se da cuando los dos mensajes se contraponen. En el ejemplo anterior, con la misma escena escucharíamos una música que podríamos calificar como triste. 3. Contrapunto didáctico: se da cuando el mensaje musical complementa al visual, nos da información ‘extra’ a lo que acontece en imágenes, indistintamente de que sea empática o anempática. Este tipo de música es utilizada habitualmente, entre otros, como clichés en películas de terror. Es habitual escuchar para nosotros, una vez que la protagonista ha conseguido librarse del malo malvado que ha intentado asesinarla durante todo el film, y parece que al fin está segura, comenzar a escuchar una ‘musiquilla’ que nos está trasladando algo que aún no se ve en imágenes: “El malo malvado va a volver a por ti. ¡Cuidado!” 5 e) Ubicación en el montaje.Este parámetro sirve para ubicar una parte concreta de la BSM dentro del desarrollo del film, ya sea en algunos de sus extremos (principio o fin) o en su progreso. Las diferentes posibilidades que aquí encontramos son: 1. Bloques genéricos: hace referencia a cuando la música es de entrada al desarrollo del film o de salida de éste, o dicho de otro modo, aparece al principio o al final. Este tipo es muy fácil de diferenciar, pues la gran mayoría de las veces coincide con los títulos de credito. 2. Bloque-secuencia: la BSM será de este tipo cuando coincide con el desarrollo de una secuencia completa o al menos parte de ésta. Una secuencia es “…un conjunto de elementos ordenados que se integran dentro de la línea argumental…” siendo por tanto similar al capítulo de un libro. Proponemos a continuación un ejemplo para intentar realizar aclaraciones: Imaginemos una película cuyo argumento en un momento dado es la muerte de nuestra querida mascota tras una sucesión de fatídicos hechos y su posterior sepultura en el magno jardín de unos familiares. Mientras se enlazan los anteriores hechos fatídicos por los que nuestra amada mascota, según la mitología griega, se vería abocada a dirigirse a la ‘Laguna Estigia’, estaríamos ante una secuencia. Sin embargo, en el momento en el que realizamos el pertinente funeral a nuestra querida mascota estaríamos ante otra secuencia. En muchas ocasiones nos podemos servir para diferenciar una secuencia de otra el hecho de que generalmente hay un cambio de lugar, de personajes de forma más o menos abrupta, etc. 3. Bloque de transición: en este último caso la BSM servirá para acompañar el cambio de una escena a otra. Siguiendo con el anterior ejemplo, supongamos que tras la muerte de nuestra querida mascota pero antes de comenzar su sepultura, aparece en la imagen como subimos a nuestro inerte amigo/a en un vehículo que se pone en marcha dirección hacia el anteriormente citado jardín familiar. Evidentemente, esto no sería una escena, pues si se suprime no se pierde información, pues según diversas teorías (como la de la Gestalt) nosotros solitos seríamos capaces de dilucidar que si nuestra mascota está en un lugar concreto y después está en otro, se ha tenido que transportar de alguna manera. Así, esto sólo serviría como punto de unión de dos secuencias diferentes, y por tanto estaríamos ante un bloque de transición. 6 f) Plano auditivo.Por último, este parámetro nos va a permitir concretar la importancia de cada uno de los lenguajes (musical y visual) sobre el otro. Diferenciamos: 1. Música en primer plano: en un momento dado, la música tendrá más importancia que la sucesión de imágenes, lo que conlleva que narrativamente, el tiempo se detiene o al menos se ralentiza. 2. Música en segundo plano: las imágenes son más importantes que la música, que por su lado servirá como ‘música de fondo’ o ayudará a subrayar el mensaje que nos transmite las imágenes. 3. Breve evolución histórica de la BSM.A continuación vamos a realizar una síntesis de la evolución de la música cinematográfica, y por tanto debemos tener en cuenta que esta evolución realmente no es tan simplista como se va a narrar a continuación y que quizás se omitan hechos cuya importancia real podría ser bastante debatible. Desde la primera proyección cinematográfica la música siempre ha acompañado a las imágenes. Debido a esta unión indisoluble, también desde el comienzo la aparición de la música en el cine jugó un papel indiscutible en plano estético, pero según la mayoría de los estudiosos de este campo, el tremendo ruido que emitían los primeros proyectores de imágenes fue determinante para esta asociación música-imagen. Al comienzo, la música no se encontraba junto con la imagen en la película física, sino que era interpretada en vivo, habitualmente por un piano o por un pequeño conjunto musical. Esta música en vivo además solía ser un ‘remix’ de música culta, pues se pensaba que este tipo de música daría categoría y cierto caché a este nuevo arte: el cine. Por tanto, era también preexistente. El primer gran cambio vino dado por la aparición y sobre todo consolidación de los conocidos derechos de autor. Estos derechos hicieron que en muchas ocasiones fuera más económico encargar a un músico la composición de una o varias piezas para una película concreta que utilizar música ya existente. De esta forma, aunque la música seguía siendo de corte clásico, pasa a ser de nueva composición. 7 Más adelante, siguiendo una premisa que aún hoy en día está al alza (restringir gastos, economizar, etc.) junto con el hecho del desarrollo tecnológico que ya hemos visto en los medios de grabación y reproducción del sonido, comenzaron a sustituirse los intérpretes de música en vivo por grabaciones que ya tenían una cierta calidad. De esta forma, comenzamos con música preexistente y en vivo, y al poco de comenzar el s. XX acabamos con música grabada y de nueva composición. Y asombrosamente, estos cambios que buscaban más que nada reducir gastos, desembocaron unos 20 años después en el nacimiento del cine sonoro. Si la música sirve a la imagen, tiene que estar subordinada a ésta y seguir su ‘tempo’. Cuando era interpretada en directo, el intérprete era el encargado de acoplar la música a la imagen de forma que cuando era necesario lo aceleraba o lo retardaba (tocaba más rápido o más lento). Pero al aparecer ahora un aparato reproductor de sonido, éste no podía acelerar o retardar el tempo según las necesidades de la imagen, por lo que apareció el problema de no poder acoplar la música a la imagen. Para solucionarlo se idearon una serie de aparatos que buscaban sincronizar la música con la imagen a la que acompañaba, como por ejemplo el sincrocinematógrafo o posteriormente el vitaphone. Evidentemente, el siguiente paso natural dentro de esta evolución fue el siguiente: si consigo sincronizar y acoplar la música a la imagen, también puedo hacer lo mismo con el diálogo, pues al fin y al cabo los diálogos son sonidos. De esta forma, en 1927 apareció la que se considera por los estudiosos la primera película de la historia del cine hablada (aunque realmente solo aparece un monólogo en todo el film): El cantor de jazz. Al igual que antes, el cine sonoro se serviría principalmente de música culta como estilo para sus propias BSM. Y así sería hasta la década de los ’60, donde se produjo de forma paulatina un cambio hacia la música popular. En este cambio tuvieron mucho que ver algunos hechos, como: 1. La realización de películas basadas en las recién aparecidas ‘estrellas’ de la música popular urbana, como Elvis o The Beatles, que evidentemente utilizarían su propia música o al menos en un estilo similar como BSM de sus propias películas. Pero sobre todo… 2. La aparición de Henry Mancini, que creó una nueva moda donde la música no tenía que ser subsidiaria de la imagen, pasando por tanto su función 8 principal a “… ser un mero efecto plástico…” dentro del lenguaje cinematográfico. Además, y entre otras muchas cosas, divisó las posibilidades económicas de la BSM, creando las primeras grabaciones de una BSM en un disco, separada de las imágenes de la película a la que acompaña y donde debería, al menos en teoría, cobrar sentido (algo completamente habitual hoy en día). Sin embargo, esta nueva moda de BSM realizadas principalmente con música popular urbana tuvo vigencia poco tiempo, pues con la llegada de John Williams, compositor de música cinematográfica cuya producción llega hasta hoy en día (es el compositor por ejemplo de las BSM de Harry Potter) volvió de nuevo las composiciones de BSM en estilo culto. Normalmente, se hace referencia a la BSM de La Guerra de las Galaxias (1977) como un verdadero hito en este cambio, gracias entre otras cosas al poder narrativo que otorga a los ‘leitmotiv’ (técnica utilizada en la ópera). Desde esta fecha y a grandes rasgos, pues no podemos obviar la influencia de ciertos estilos en la creación de BSM como el minimalismo o la música electrónica (BSM de El piano por Michael Nyman – 1993 o Carros de fuego por Vangelis – 1981), no se han producido grandes cambios en la forma de composición de las BSM, sin obviar tampoco la tendencia que hoy en día se tiene al eclecticismo. 9