VIRTUDES DE LA ERRANCIA - DRUM

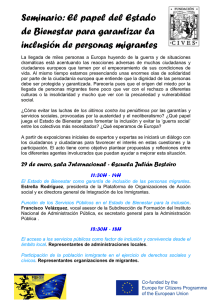

Anuncio