EL ESTATUS EPISTEMOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y SU

Anuncio

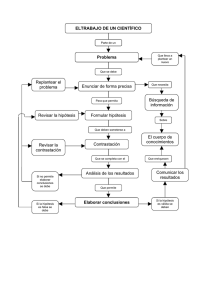

EL ESTATUS EPISTEMOLÓGICO DE LA INGENIERÍA Y SU IMPORTANCIA PARA EL DISEÑO CURRICULAR Sergio E. Prince Cruzat, Carolina A. Llach Valdivieso Universidad de Valparaíso Ingeniería Civil Industrial. Campus Las Heras Las Heras 6.Valparaíso, Chile [email protected], [email protected] RESUMEN Ante los desafíos que presenta la educación en Ingeniería para insertarnos en un mundo global preservando las características locales, surge la necesidad constante de renovar las estrategias de diseño curricular. Un paso fundamental para lograr tal propósito es determinar el estatus epistemológico de la Ingeniería. Entenderemos ésta como modo de conocimiento utilitario para diferenciarla de la Ciencia. En el presente trabajo, realizaremos una presentación crítica de algunas afirmaciones clave al respecto, sostenidas en el artículo Diferencias estructurales entre ciencia e ingeniería (Poser, 1998). Concluiremos que la ingeniería es un modo de conocimiento distinto de la ciencia por sus métodos y sus objetivos. Por sus métodos, porque existe un método ingenieril que es heurístico y, por sus objetivos, ya que la ingeniería no se propone alcanzar leyes explicativas y predictivas sino la solución de problemas acotados dentro de tiempos muy breves. Palabras clave: ingeniería – ciencia – currículo - conocimiento INTRODUCCIÓN El tema de la formación de los ingenieros ocupa uno de los primeros lugares en la agenda pública de la educación superior. En un mundo tecnológicamente avanzado, es preciso contar con modelos de educación en Ingeniería de acuerdo con el estado de conocimiento propio del siglo XXI. Para ello, se hace necesario redefinir contenidos y metodologías en la formación de los ingenieros, pues el paso de la tradición a la innovación no es un simple cambio de soporte sino que consiste, más bien, en verificar y analizar nuevas formas de enseñanza - aprendizaje que proporcionen resultados cognitivos óptimos. Lograr este objetivo requiere una buena formación transdisciplinaria por parte de los docentes, no sólo en matemática o ciencias de la ingeniería, sino también en didáctica y curriculum. El mundo tecnológicamente avanzado a que nos referimos existe como resultado de la globalización, formada, por una parte, por una red mundial de comunicaciones que ha eliminado las históricas barreras de espacio y tiempo entre los habitantes del planeta y, por otra, por la internacionalización del capital financiero que busca la máxima rentabilidad. Esta realidad sociopolítica implica la internacionalización del conocimiento, lo que nos obliga a contar con diseños curriculares que posean reconocimiento más allá de nuestra realidad local. La formación didáctica y curricular no se da en un entorno local sino que debe considerar las experiencias exitosas de otros lugares del mundo. Desde esta mirada global, nos es posible reconocer que las discusiones sobre el estatus epistemológico de la Ingeniería en universidades norteamericanas y europeas ha sido un tema de interés para ingenieros, metodólogos, educadores y filósofos en los últimos diez años. Tras esta preocupación, hay intereses ontológicos y metodológicos legítimos, así como intereses utilitarios de corto plazo que se vinculan directamente a los problemas de la educación y al financiamiento de la investigación de la ingeniería tanto en el ámbito público como en el privado. Uno de los artículos laminares de este programa de investigación ha sido escrito por el ingeniero y profesor emérito de la Universidad de Berlín Doctor Hans Poser, titulado Diferencias estructurales entre ciencia e ingeniería (Poser, 1998). DESARROLLO En su escrito, Poser se propone informar sobre el estatus epistemológico de la ingeniería refiriéndose a esta última como una ciencia, también como una ciencia tecnológica, diferenciándola de la tecnología, debido a que, en su opinión, ésta se refiere a los procesos reales y artefactos. Lo curioso es que, aunque Poser intenta seguir definiendo la Ingeniería a partir de su vinculación intrínseca con la ciencia, el resultado de su investigación es una clara diferenciación o una desvinculación estructural entre ingeniería y ciencia. Para alcanzar su propósito, Poser establece la distinción tradicional entre ciencia pura y ciencia aplicada con la creatividad como criterio discriminador. Esto le permitirá establecer la diferencia entre reglas y leyes, el saber cómo y el saber por qué, proponiendo una hermenéutica de la tecnología y así concluir con una visión valórica del quehacer de los ingenieros en medio de un mundo culturalmente independiente. Para cumplir nuestro propósito, nos centraremos en lo que nos parece central en la propuesta poseriana. A saber, la diferencia entre objetivos y métodos que registran la ingeniería y la ciencia. La distinción entre ciencia pura y ciencia aplicada data de fines de la década de los ’60 y fue recogida por el físico y filósofo argentino Mario Bunge (2000), quien explicó que no es la orientación hacia la satisfacción de necesidades lo que marca la diferencia entre ciencia pura y ciencia aplicada, “el límite debe marcarse… entre los investigadores que buscan leyes universales y los que las aplican para mejorar el diseño”. La primera afirmación de Poser que nos llama la atención, y con la que iniciamos nuestra reflexión, es aquella que afirma que la relación entre ciencias naturales e ingeniería ha sido histórica y sistemáticamente mal entendida. El autor, más allá de continuar en la senda de la discusión tradicional, propone establecer una diferencia entre ciencia empírica e ingeniería. Es precisamente en el proceso de establecer esta distinción donde Poser llega a consolidar la tesis de la diferencia estructural. Por otra parte, nuestro autor discute el criterio que pretende identificar la distinción entre ciencia e ingeniería en base a los artefactos, ya que hoy, debido a los adelantos tecnológicos, no es posible tratar los artefactos de la manera tradicional. Poser se pregunta ¿es una oveja clonada un artefacto? ¿el trasplante de corazón o la implantación de un marcapasos me convierte en un artefacto? La verdad es que, al tratar de responder estas interrogantes, nos vemos enfrentados al hecho de que el contenido semántico de muchos términos propios del conocimiento de los ingenieros ha cambiado a tal punto que se hace necesaria una revisión profunda. No sólo del término artefacto, como vemos, sino de otros como modelo, optimización o procesos. Esta revisión es el resultado de la demanda del cambio de las tecnologías fisicalistas a biológicas, incluyendo la investigación neuronal y su realización en sistemas de información. Esto es, solicitar una nueva aproximación epistemológica, lo que, sin duda, se refleja en la comprensión de lo que es la ingeniería y afecta sustancialmente los procesos de enseñanza-aprendizaje por los que debe transitar un estudiante de ingeniería. Otra razón expuesta por el autor para no centrar la distinción entre ciencia e ingeniería en los artefactos es la siguiente: puesto que se consideran los experimentos como fundamento de cualquier ciencia empírica, no existen laboratorios sin la manipulación de los objetos de la experiencia y sin tecnologías extendidas para la experimentación y la medición. Más aún, en muchos casos, los sujetos de la ciencia son producidos por humanos, ya sea isótopos o macromoléculas o luz polarizada o monocromática. Estos argumentos llevan a Poser a afirmar la necesidad de marcar la diferencia entre ciencia e ingeniería a partir de aspectos metodológicos y no ontológicos. La necesidad de establecer diferencias metodológicas invita a una revisión profunda del carácter epistemológico de la ingeniería. Sobre la ciencia ya se ha dicho suficiente y no es aventurado afirmar que toda filosofía de la tecnología, de un modo u otro, recoge la tradición de la filosofía de las ciencias, lo que significa una valoración exacerbada de los métodos de la física y del método deductivo de las matemáticas. Esta declaración de Poser nos pone frente a la necesidad de cuestionar el carácter nomológico deductivo que, generalmente, se ha atribuido a la ingeniería al considerarla ciencia aplicada o ciencia de los artefactos. De esta revisión, la ingeniería debe emerger como un modo de conocimiento diferente por sus métodos, aunque con similitudes ontológicas con la ciencia. ¿Podemos avanzar en la diferenciación entre ciencia e ingeniería considerando la creatividad como un elemento distintivo? Poser considera que no. Revisemos su argumento. El autor señala que la publicación de metodologías de construcción muy detalladas prueba que se pueden desarrollar modelos de ingeniería y describir paso a paso cómo se resuelve un problema dado. Lo que demuestra que el método heurístico de la ingeniería permite que se desarrollen estrategias para conseguir un objetivo determinado, pensadas por medio de un análisis de la situación dada y de decisiones racionales que conciernen a los medios a seleccionar para utilizarlos de la mejor manera. Tales afirmaciones tienen dos consecuencias respecto de la creatividad, según Poser. Primero, que si bien el método heurístico implica creatividad por parte del ingeniero, ésta no es una facultad primordial ni una parte de la metodología de la ingeniería. Segundo, que es posible enseñar y aprender ingeniería sin ser creativo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos diferenciadores entre ciencia e ingeniería? Poser señala que, sin duda, ciencia e ingeniería tienen diferentes métodos y buscan diferentes objetivos. Considerando que la ciencia busca una verdad universal, la ingeniería no se fija ni en la verdad ni en la universalidad. El telos del ingeniero es utilitario, mientras que la teleología del científico es cognitiva. En tanto los métodos, la ingeniería se caracteriza por el uso de una metodología heurística centrada en procesos o diseños tecnológicos que permitan la transformación de una situación A en otra B para lograr un fin utilitario. La ciencia, en cambio, utiliza el método explicitado por Hempel - Oppenheimer (1997) que se caracteriza por su estructura nomológico-deductiva. CONCLUSIÓN Un punto de partida clave para lograr la renovación de las estrategias del diseño curricular de la educación en Ingeniería es determinar el estatus epistemológico de la Ingeniería. Cuestionamiento actual en prestigiosos centros de estudio europeos y norteamericanos. Tal como se aprecia en el artículo de Poser (1998), existe una clara diferenciación o una desvinculación estructural entre ingeniería y ciencia. Sin embargo, lograr establecer esta distinción requiere del análisis de algunos elementos clave que permitan reconocer los criterios relevantes para realizarla. Debido a esto, Poser afirma que la relación entre ciencias naturales e ingeniería ha sido histórica y sistemáticamente mal entendida y de allí propone una distinción entre ciencia empírica e ingeniería. Luego, tal como se ha expuesto, señala que la distinción entre ciencia e ingeniería en base a los artefactos no es pertinente, debido a que los adelantos tecnológicos y a los elementos usados en la experimentación presentan la necesidad de marcar la diferencia entre ciencia e ingeniería a partir de aspectos metodológicos y no ontológicos. A partir de la propuesta de Poser, también podemos considerar que la creatividad tampoco es un elemento distintivo entre ciencia e ingeniería pues ambos dominios del conocimiento requieren de ella. La distinción estructural relevante entre ciencia e ingeniería se da en tanto sus métodos y objetivos. Permítannos centrarnos en la diferencia metodológica que, al decir del mismo Poser, parece ser la más relevante. La Ingeniería no trabaja con el método científico, la ingeniería usa como método la heurística. Tanto la ciencia como la ingeniería se proponen ser racionales en tanto coherencia lógica; pretenden ser objetivas, en tanto tratan de respetar las distinciones propias de los hechos o fenómenos a los que se abocan; ambas pretenden ser dominios naturalistas, ya que no aceptan la existencia de ninguna otra entidad que no se natural kind; ambas son fabililistas, entonces, aceptan que sus resultados son provisorios. En otros términos, podemos decir que ciencia e ingeniería comparten estos aspectos fundamentales del conocimiento, sin embargo, aún difieren profundamente. La diferencia metodológica es la siguiente: el método científico comienza a configurarse como tal en el momento en que un observador determinado declara que un evento en el mundo puede ser explicado por medio de una conjetura que no es otra cosa que la respuesta a una ‘pregunta de investigación científica’. Esta conjetura debe ser contrastada por medio de técnicas de contrastación que, a su vez, han sido contrastadas por medio de técnicas de contrastación. Si el resultado de la contrastación señala que la hipótesis es verdadera, se obtiene una ley científica, la que, sumada a otras leyes obtenidas en el mismo dominio y con las mismas técnicas de contrastación, nos permite obtener una teoría científica. Esta teoría sumada a otras teorías que provienen del mismo orden nos permite obtener un constructo teórico. Un conjunto de constructos teóricos conforma un corpus disciplinar que, en algunos casos, es llamado ciencia. Por su parte, el método heurístico se configura a partir de una anomalía detectada en la praxis cotidiana. Esta anomalía no exige preguntas de investigación, sino que demanda soluciones. Las soluciones se pueden o no expresar en lenguaje matemático, sin embargo, no son hipótesis que se sometan a contrastación a través de técnicas de contrastación. Por el contrario, la solución a un problema de ingeniería, o anomalía detectada en el campo de la ingeniería, es el resultado de la aplicación de una norma práctica que, a su vez, ha sido desarrollada en el ámbito de la ingeniería. Una solución favorable no representa un nomos de carácter universal sino que se restringe a una regla de utilidad práctica de carácter local y dentro de una especialidad y temporalidad determinadas. Por lo tanto, la ingeniería no genera leyes ni teorías sino que, en el mejor de los casos, guías de buenas prácticas acotadas a la resolución de problemas específicos. La consecuencia de esto para el curriculum es la necesidad prioritaria de transversalizar la reflexión heurística, en vez de seguir priorizando la estructura lógica de las matemáticas o la estructura lógica de los modelos de investigación científica (Popper, 1987). La ingeniería no es ciencia, por lo que debe reconocer y profundizar sus propios métodos. Esto traería como primera consecuencia la eliminación de las tesis de grado ceñidas al modelo de investigación científica. Además, implica una reformulación de los criterios para enseñar la comprensión y producción de textos escritos propios de la ingeniería, para lo que resulta imprescindible analizar y caracterizar dichos textos ingenieriles, lo que constituye nuestro campo de investigación actual. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bunge, M. (2000). Epistemología. Buenos Aires: Siglo XXI. Hempel, C.G. (1997). La explicación científica. Buenos Aires: Paidós. Popper, K. (1987). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos. Poser, H. (1998). On structural differences between science and engineering. Phil & Tech 4:2