Mujer, Discapacidad y Violencia

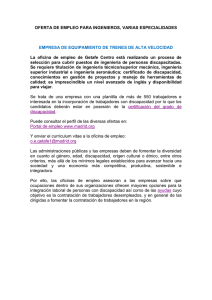

Anuncio