revista Economía Colombiana - Contraloría General de la República

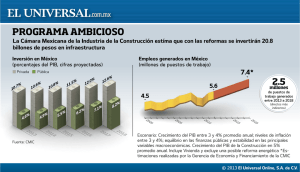

Anuncio