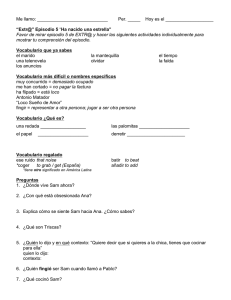

las cuatro después de medianoche

Anuncio