relaciones laborales en el sector de alimentacion

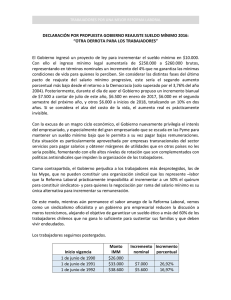

Anuncio