abrir capítulo vi - Biblioteca Complutense

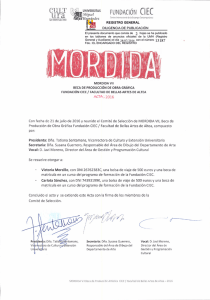

Anuncio