Elaboración de mapas de distribución de vidrillo, rana toro y tilapia

Anuncio

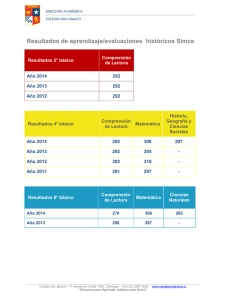

Proyecto GEF-PNUD 089333 “Aumentar las capacidades nacionales para el manejo de las especies exóticas invasoras (EEI) a través de la implementación de la Estrategia Nacional” Marzo 2016 Entidad consultora: Costa Salvaje A.C. Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE 2 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE “SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR LA LÍNEA BASE PARA LA PLANEACIÓN DEL MANEJO EFECTIVO DE LAS EEI EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA EL VIZCAÍNO” CASO: VIDRILLO (MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM), RANA TORO (LITHOBATES CATESBEIANUS) Y TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS). SEGUNDO INFORME PARCIAL: PRODUCTO 3 ELABORAR UN MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN ACTUAL DEL VIDRILLO, RANA TORO Y TILAPIA EN LA REBIVI COSTASALVAJE, A. C. 3 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Contenido 1.- INFORME ........................................................................................................................................ 5 1.1.- INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 5 1.2.- ANTECEDENTES .................................................................................................................................... 6 1.2.1.Características y descripción del vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum). 6 1.2.2.Características y descripción de rana toro (Lithobates catesbeianus). ............... 8 1.2.3.Características y descripción de tilapia panza roja (Tilapia zillii). .................... 10 1.3.- MATERIAL Y MÉTODO ........................................................................................................................12 1.3.1.Zona de Estudio ........................................................................................................................... 12 1.3.2.Método de evaluación de la distribución de vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum)....................................................................................................................................................... 13 1.3.3.Método de evaluación de rana toro (Lithobates catesbeianus). .......................... 14 1.3.4.Método de evaluación de tilapia panza roja (Tilapia zillii). .................................. 16 1.3.5.Modelación de la favorabilidad ambiental y distribución potencial-actual de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la ReBiVi. .......................................................................... 18 1.4.- RESULTADOS .......................................................................................................................................20 1.4.1.Distribución de vidrillo en la ReBiVi. ................................................................................. 20 1.4.2.Distribución de rana toro en la ReBiVi............................................................................. 21 1.4.3.Distribución de tilapia panza roja en la ReBiVi. .......................................................... 22 1.4.4.Favorabilidad ambiental y distribución potencial-actual de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la ReBiVi. .................................................................................................... 23 1.5.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................................... 1 4 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE 1.- Informe Segundo informe parcial que corresponde al producto 3 de los términos de referencia del proyecto: “Consultoría para desarrollar la línea base para la planeación del manejo efectivo de las EEI en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno”. Caso, vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum), rana toro (Lithobates catesbeianus) y tilapia (Oreochromis niloticus). 1.1.- Introducción Las cuencas hidrográficas son consideradas como la unidad territorial básica para la planeación y el manejo de los recursos naturales, así como una dimensión espacial y temporal fundamental para la adaptación al cambio climático (Biestroek et al., 2009; SEMARNAT, 2013). Con base en lo anterior, observamos que la presencia de las especies de interés Tilapia cf. zillii y Lithobates cataesbeianus en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (ReBiVi) ocurren en una serie de oasis espacialmente intermitentes dentro de la sub-cuenca de escurrimiento “Laguna San Ignacio”, la cual es de tipo exorreica con drenaje angulado y cubre una superficie de 6,602 kilómetros cuadrados (INE-INEGI-CONAGUA, 2007). El escurrimiento superficial en época de lluvias, particularmente en lluvias extraordinarias asociadas a huracanes, conecta a los oasis o pozas permanentes pero en época de estiaje se aíslan nuevamente. Cabe hacer la aclaración de que la especie presente en los oasis de la ReBiVi en la subcuenca “Laguna San Ignacio” no es la tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) como se establece en los Términos de Referencia para el “Servicio de consultoría para desarrollar la línea base para la planeación del manejo efectivo de las EEI en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno”, sino la especie presente es la tilapia de panza roja (Tilapia cf. Zillii) (Ruiz-Campos, 2012). Estos oasis representan ecosistemas mésicos relictos de afinidad subtropical que se originaron durante la transformación climática radical que experimentó la península hace 8,000 años después de la última glaciación en el Pleistoceno (Ruiz-Campos et al., 2014a). El principal oasis de esta sub-cuenca de estudio se localiza en el Arroyo San Ignacio que pasa por el poblado del mismo nombre y contiene un manantial presente durante todo el año, en el área circundante al manantial se presenta vegetación de tipo mesófila contrastando con la vegetación adyacente xerófila representada por la palma nativa (Washingtonia robusta) y no nativas como la palma datilera (Phoenix dactylifera) entre otras (Velázquez et al., 2011; Ruiz-Campos et al., 2014a). El presente estudio tiene como objetivo ofrecer la planeación del manejo de las especies exóticas tilapia y rana toro en la sub-cuenca de escurrimiento de Laguna San Ignacio, considerando como línea base de referencia la investigación que ha venido realizando el Dr. G. Ruiz-Campos y colaboradores desde el año 2002 a la fecha, mismas que han sido desarrolladas para determinar la distribución y abundancia espaciotemporal de las especies ícticas exóticas y su influencia en las poblaciones del pez nativo Fundulus lima (Ruiz-Campos, 2006, 2012, 2014a y b). A efecto de dar seguimiento a los estudios previamente descritos, se realizó una prospección de campo del 17 al 23 de enero de 2016, en la que se realizaron muestreos de peces 5 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE mediante técnicas de recolecta pasiva a fin de confirmar la presencia y abundancia de las especies de peces presentes en los oasis de San Ignacio y de Poza Larga. Referente a la distribución del vidrillo (Mesembryanthemum cristallinum), se trata de una planta exótica de carácter invasivo en la península de Baja California (Garcillán et al., 2013), que está asociada a suelos salinos y predominantemente influenciados por las brisas marinas. Para el caso, se realizaron del 21 al 23 de enero del presente año, una serie de recorridos a través de las planicies costeras del área de estudio, los cuales incluyeron los poblados de Punta Abreojos, La Bocana, Bahía Asunción y Bahía Tortugas ubicados sobre la costa del Océano Pacífico, para continuar bordeando la ribera de la Laguna Ojo de Liebre hasta llegar al poblado de Vizcaíno y continuar a Guerrero Negro. En cada sitio se tomaron sus coordenadas geográficas y fotografías de los parches de esta especie para denotar su cobertura y dominancia para establecer su ubicación geográfica actual, misma que permitió construir un mapa de distribución potencial (Figuras 10 y 13). 1.2.- Antecedentes 1.2.1.- Características y descripción del vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum). Nombres comunes. En inglés: ice plant, crystalline iceplant. En español: escarcha, vidrillo, hielito, localmente conocida, como panza de sapo. El vidrillo (M. crystallinum) es una planta con hojas anchas y gruesas con abundantes papilas, de color verde, aunque a medida que se aproxima el verano o se incrementa el periodo de sequía, reducen su tamaño y toman un color púrpura (Figura 1 y 2). Sus flores son blancas o un poco rosadas, de hasta 3 cm de diámetro (CONABIO, 2016). Figura 1.- Vidrillo o panza de sapo (Mesembryanthemum crystallinum), registrado sobre la ribera de los salitrales del noreste de la Laguna San Ignacio. Nótese el color verde de una planta joven. Es una planta anual nativa del desierto de Namibia en el suroeste de África. Germina durante la corta estación lluviosa con una fotosíntesis de C-3 que cambia a Metabolismo del Ácido de las Crasuláceas (CAM) durante la estación seca. Esta 6 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE fotosíntesis de tipo CAM, es una adaptación eco fisiológica típica de plantas originarias de zonas áridas, que en el caso del vidrillo, le permite un desarrollo influenciado por el estrés de una sequía progresiva junto con el aumento de la salinidad, llegando a acumular sal en sus tejidos a lo largo de su vida (Adams et al., 1998; Libik et al., 2004). Figura 2.- Vidrillo o panza de sapo (M. crystallinum), individuos registrados sobre los salitrales que se localizan al noreste del estero El Coyote. Nótese el color púrpura de una planta madura. Estas adaptaciones han permitido que, M. crystallinum sea una planta que ha expandido su ámbito de distribución geográfica de modo significativo. Es considerada una especie exótica invasora que ha alcanzado el oeste de Australia, las zonas mediterráneas de la costa oeste de los Estados Unidos de América, México y Chile, incluyendo algunas regiones del Caribe (Adams et al., 1998). El incremento en su ámbito de distribución se ha visto favorecido por ser una planta que ha tenido un uso ornamental; se sabe que fue cultivada en macetas a bordo de los barcos debido a que los marineros la utilizaban para tratar enfermedades como el escorbuto; además, ha tenido una alta incidencia en las aguas de lastre, siendo estos algunos de los medios de dispersión que han influido en su distribución a lo largo del mundo (CONABIO, 2016). En México, es una planta que se ha registrado en la región costera de Baja California, Baja California Sur y Sonora (CONABIO, 2016). Aquí, el vidrillo es una planta que se asocia a suelos salinos dentro de comunidades vegetales de matorral costero y vegetación de desierto, ocupando tierras planas, acantilados y otras zonas perturbadas por la actividad humana, tolerando suelos salinos, pero no heladas (Randall, 2006). En la Península de Baja California, son muchos los estudios que reportan su presencia (Morzaria y Barocio, 2008; Vanderplank y Mata, 2010; Vanderplank, 2011; Vanderplank et al., 2014), no obstante, Meyer y colaboradores (2016), mencionan que en la península, el vidrillo es una especie invasora que coloniza aquellas áreas que han sido deforestadas y luego abandonadas (tierras agrícolas y urbanas, apertura de caminos, de construcción, entre otras), destacando que, su éxito se debe a la lenta respuesta de las especies nativas para colonizar dichas áreas. 7 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Particularmente, en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno esta planta anual se ha establecido en la región costera, se reporta principalmente en la región de Guerrero Negro, al norte de la Laguna Ojo de Liebre y en pequeños parches sobre la costa del Océano Pacífico, incluyendo las riberas norte y sur del estero La Bocana y la totalidad del estero El Coyote; se desarrolla sobre suelos salinos con pocos nutrientes, de tipo solonchak y regosol (Reynoso y López, 2014). 1.2.2.- Características y descripción de rana toro (Lithobates catesbeianus). Nombres comunes. En Inglés: American bullfrog. En español: Rana toro. La rana toro (Lithobates catesbeianus) tiene su temporada de cría durante los meses de abril, mayo, junio y en algunos casos se extiende hasta el mes de agosto (SEDRU, 2005). Las ranas son limitadas en su reproducción por la temperatura, la cual debe de ser mayor a los 20°C, de lo contrario estos organismos no pueden realizar su reproducción. Para llevar a cabo su reproducción se agrupan por la noche, para que la hembra deposite sus huevos (15000 huevos) y a medida que son depositados el macho realiza la fecundación, éstos son eclosionados normalmente en una semana, y tienen su metamorfosis hasta el siguiente verano (Grismer, 2002). La larva presenta una cabeza prominente y una cola pequeña o ausente, con una pequeña depresión en la parte ventral, la cual da origen a la boca y unos pequeños discos adhesivos que le permiten adherirse a plantas o algún otro objeto (SEDRU, 2005). En tanto que, los renacuajos son de color obscuro con medidas de entre 5 cm y 17 cm, un cuerpo en forma oval, una cola prominente y aplanada, con ojos, boca, agallas y órganos internos bien definidos. Son totalmente acuáticos y nadan moviendo su cola lateralmente (CIDEM, 2010). Los renacuajos pasan por el proceso de metamorfosis de alrededor de medio año, el cual termina por la sustitución de la cola por las extremidades posteriores y las agallas por pulmones. Al ser adultos toman un color verde pardo en el lomo y blanco crema la parte ventral, con una cabeza verde olivácea, con la parte posterior a los hombros con manchas más oscuras (Figura 3) (Mayés, 1968). El macho se distingue de las hembras por tener placas auditivas y pulgares más amplios, y por un pecho amarillo intenso, su piel es rugosa con finos tubérculos y una cabeza y cuerpo robusto, con su parte ventral lisa y sin bolsas vocales externas (CIDEM, 2010). La rana toro es una especie que presenta una dieta muy variada, es un depredador generalistas que consume mayormente macro invertebrados, pero que también incluye pequeños mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios (Werner et al., 1995; Kupferberg, 1997; Hirai, 2004; Wu et al., 2005; Wang et al., 2007; Hothem et al., 2009; Boelter et al., 2012; Ortíz-Serrato et al., 2014). Es una especie con gran éxito de adaptación, altamente competitiva y juega un fuerte rol de depredador, aunque delimita su distribución a cuerpos de agua dulceacuícolas permanentes o temporales (Adams y Pearl, 2007). Estos organismos, pueden resistir cambios antropogénicos del ambiente (Boone et al., 2007) y desplazarse largas distancias por tierra o a través de arroyos y canales (Adams et al., 2003). La rana toro es originaria de la parte noreste de Estados Unidos de Norte América, naturalmente abarcaba desde la costa atlántica hasta el este del Colorado y parte de Nuevo México. Pero gracias al ser humano y a su gran adaptabilidad a diferentes 8 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE climas, ha podido distribuirse en gran parte del continente americano. En Baja California, se encuentran registros en la cuenca del Río Colorado, parte este de Tijuana, Arroyo San Antonio de las Minas y Arroyo San Carlos, alcanzando algunas poblaciones más sureñas como San Ignacio, Mulegé y San José de Magdalena (Grismer, 2002; Ruiz-Campos, com. pers.) (Figura 4). Figura 3.- Ejemplar de rana toro (Lithobates catesbeianus) capturado sobre la ribera este del cuerpo de agua conocido como Arroyo San Ignacio en Puente. En el caso de San Ignacio, se dice que Lithobates catesbeianus fue introducida por un programa de diversificación productiva promovido por el Gobierno Federal durante los años 1960’s (Romero-Arce, com. pers.) (Figura 4). 9 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 4.- Distribución de rana toro (L. catesbeiana) en la Península de Baja California (tomado de Grismer, 2002). Los puntos amarillos indican los lugares de presencia de rana toro. 1.2.3.- Características y descripción de tilapia panza roja (Tilapia zillii). Nombres comunes. En ingles: Redbelly tilapia. En español: Tilapia panza roja. Recientes investigaciones, reportan que la especie de tilapia introducida, presente en el aguaje del oasis de San Ignacio, Mulegé, Baja California Sur, corresponde al cíclido Tilapia sp. cf. Zillii (Figura 5), conocida comúnmente como tilapia panza roja y no Oreochromis niloticus como se menciona en los términos de referencia del presente proyecto (Ruiz-Campos et al., 2012; Ruiz-Campos et al., 2014b). Considerando la ausencia de O. niloticus, la descripción del presente reporte se enfoca en la tilapia panza roja (Tilapia zillii). La tilapia panza roja es un pez que pertenece a la familia de los Cíclidos. Son organismos que normalmente no habitan en lagos grandes y ríos, se encuentra bien situados en lugares cálidos, con irrigación y salobres. Las poblaciones se han reportado en aguas con una concentración de 29 a 35 ppt de salinidad. Soportan un amplio rango de temperaturas, alcanzando su óptimo crecimiento entre los 20°C y 32°C, pero regularmente vive a temperaturas de hasta 38°C; las temperaturas mayores de 40°C y menores de 13°C, son usualmente letales. No se reproduce en aguas con temperaturas menores a 20°C. Tilapia zillii está usualmente asociada con plantas acuáticas y algas que forman la mayor parte de la dieta de los adultos. A pesar de su dentadura especializada y habilidad de vivir enteramente con una dieta a base de plantas acuáticas, también consume invertebrados, especialmente aquellos asociados con plantas acuáticas. Ocasionalmente pueden alimentarse de otros peces, normalmente de cadáveres o individuos que estén muriendo. Los peces pequeños son más carnívoros que los adultos y dependen de pequeños crustáceos durante los primeros meses de vida. 10 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 5.- Ejemplares de tilapia (Tilapia sp. cf. Zillii) capturados en el cuerpo de agua conocido como oasis de San Ignacio o manantial, específicamente sobre su extremo sureste en la zona del manantial. Los organismo establecidos en grandes poblaciones típicamente no crecen de forma rápida, como en su nativa África, donde llegan a alcanzar entre los 5 cm y 12 cm de longitud total en su primer año de vida. En el segundo año pueden crecer el doble y al final de su tercer año llegan a medir hasta 25 cm. Los machos crecen más rápido que las hembras; en lugares donde hay menor densidad de peces y mayor abundancia de alimento, pueden llegar a crecer excepcionalmente rápido, el macho puede llegar a medir 17cm de longitud total en su primer año de vida y 25 cm en su segundo. Durante la temporada de reproducción, los individuos de Tilapia zillii buscan lugares de poca profundidad, protegidos con fondo suave. El sustrato puede ser rocoso, arenoso o lodoso. Una vez que se forma la pareja, crean uno nido o varios nidos, defienden el territorio y desovan. Los nidos llegan a tener hasta 85 cm de profundidad que los adultos defienden de los depredadores. A menudo, depositan entre 1000 y 6000 huevos, los cuales son dispuestos en filas de 50 a 1200 ejemplares que son fertilizados por el macho. La tilapia, es un pez originario de África. Su distribución geográfica natural corresponde a África tropical y subtropical, cerca del Este. Se extiende al oeste de África a través de la cuenca Chad hasta el Río Nilo, Lago Albert y Lago Turkana dentro de Israel y Valle de Jordán en el Medio Oeste (Moyle, 2002; Fuller, 2008). La extensión de su rango de distribución original, se inició con un cultivo experimental en Kenia, en el año de 1924. Dado su gran éxito, basado en su potencial productivo, durante el periodo de 1950 a 1970 fue distribuida al resto del mundo, principalmente a zonas tropicales y subtropicales (SEMARNAP, 2000). En México, su cultivo comenzó en 1964, la Dirección General de Pesca, por conducto del Instituto Nacional de Investigaciones Biológico-Pesqueras (hoy Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA) consideraron la posibilidad de importar las primeras especies, 11 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE procedentes de la Universidad de Auburn, de los Estados Unidos de América; las cuales fueron llevadas al actual Centro Acuícola de “Temascal”, en el Estado de Oaxaca. Las especies introducidas en esa época correspondían a: Tilapia redalli, Orechromis mossambicus y O. aureus (SEMARNAP, 2000). Una de estas especies, alcanzó el oasis de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur en 1995, introducida por un lugareño que desconocía las consecuencias ecológicas que traería consigo unos pocos años más tarde. Se ha registrado que, antes de la introducción de tilapia, un pez nativo y endémico de la Península de Baja California, conocido como sardinilla peninsular (Fundulus lima) era la especie dominante (70 a 97%), pero 10 años después de la introducción, la dominancia se revirtió a favor de la tilapia (92 a 97%) (Ruiz-Campos et al., 2006). Esto se debe a la exclusión competitiva entre el pez endémico y la tilapia (Ruiz-Campos et al., 2006). Sin duda, está es una de las tantas causas que han llevado a considerar a F. lima, como una especie en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010; Ruíz-Campos et al., 2014b). 1.3.- Material y método 1.3.1.- Zona de Estudio La Reserva de la Biosfera ´´El Vizcaíno´´ (ReBiVi), se localiza en el extremo norte del Estado de Baja California Sur dentro de los límites políticos del municipio de Mulegé. Se limita al norte por el paralelo 28 que divide los estados de Baja California Sur y Baja California; por la costa occidental el Océano Pacífico, desde la Laguna Guerrero Negro, hasta el remate del estero El Dátil, por la costa oriental desde el paralelo 28 hasta Santa Rosalía; al sureste, la frontera es irregular y va de este a oeste por la carretera transpeninsular y luego pasa por la Laguna San Ignacio y la Barra San Juan (CONANP, 2000). La ReBiVi, ocupa una extensión territorial de 2,546,790.25 hectáreas, de las cuales 2,183,351.37 hectáreas son zona de amortiguamiento y 363,438.87 hectáreas se encuentran como zonas núcleo. Cabe mencionar que la Reserva incluye 5 kilómetros de franja costera del Mar Territorial (SEDUE, 1988). Debido a la gran extensión la ReBiVi, presenta dos provincias fisiográficas. Una es la planicie costera compuesta por lomeríos, mesetas y cañadas de poca profundidad, la cual es enriquecida con presencia de esteros, lagunas, serranías y llanuras desérticas. En tanto que, la otra provincia consta de grandes macizos montañosos del oriente de la península de Baja California, principalmente serranías, cerros aislados y volcanes, uno de ellos activo. Además contiene 16 islas e islotes (CONANP, 2000). En la ReBiVi hay una gran variedad de paisajes, en los que se observa una estrecha relación entre la topografía, el clima y la vegetación. Los suelos que cubren la mayor parte del área de la región se caracterizan por ser de colores claros y tener poca materia orgánica. Los suelos predominantes en la región son los regosoles; los cuales se localizan en las llanuras del desierto de El Vizcaíno y en las elevaciones montañosas aunque son morfológicamente diferentes en cada una de estas regiones. La precipitación anual es baja, de 50 a 70 mm, con una elevada evapotranspiración potencial en la región, que ocasionan que exista un déficit medio anual de agua. La baja precipitación ocasiona también que el escurrimiento medio anual sea de 0 a 20 12 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE mm, por lo que la infiltración global anual y la recarga de los acuíferos es de magnitud baja o nula. En la ReBiVi, solo hay un arroyo permanente con caudal intermitente, es el de San Ignacio. Otros arroyos como el de San Pablo y el de Santa Ana entre otros, son arroyos torrenciales que únicamente en temporada de lluvia tienen corrientes. El oasis de San Ignacio, único cuerpo de agua dulce superficial permanente, se localiza en la cuenca del arroyo San Ignacio, a 2 km al oriente del poblado con el mismo nombre, y a 59 km al oeste de Santa Rosalía. Se encuentra en el borde sureste de la ReBiVi, con una altitud de 135 msnm. Este oasis forma parte de un arroyo somero bordeado por una pequeña sierra conocida como Sierra San Ignacio. El arroyo después de infiltrarse por el subsuelo y formar una serie de lagunas intermitentes, desemboca en la laguna costera de San Ignacio (CONANP, 2000). Las variaciones en las condiciones climáticas y la extrema aridez, han favorecido la adaptabilidad de la flora que en se presenta en esta extensa Área Natural Protegida. En la ReBiVi, se encuentran 37 especies endémicas, de un total de 463 especies de flora, agrupadas en 256 géneros y 83 familias. Esta riqueza, conforma 8 tipos principales de vegetación, entre ellos, matorral sarcocaule, matorral sarco-crasicaule, matorral halófilo, matorral de dunas, matorral desértico micrófilo inerme, vegetación de dunas costeras, eriales y manglar (CONANP, 2000). En cuanto a la fauna, la ReBiVi por su posición geográfica, presenta un importante centro de diferenciación biológica aunque existen solo dos especies endémicas: ardilla de piedra (Otospermophilus atricapillus) y la rata canguro (Dipodomys peninsularis). Su importancia se manifiesta por el gran número de endemismos al nivel de subespecies, principalmente mamíferos y reptiles. Actualmente se estima que en la Reserva habitan 308 especies de vertebrados terrestres y marinos (excluyendo los peces) de las cuales 4 son anfibios, 43 reptiles, 192 aves y 69 mamíferos (CONANP, 2000). 1.3.2.- Método de evaluación de la distribución de vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum). Con el objeto de identificar el área de distribución del vidrillo (M. crystallinum), los días 21, 22 y 23 de enero de 2016 se efectuó una salida de campo. Durante este tiempo, se realizó un recorrido de 651.34 kilómetros, que permitió abarcar una amplia superficie, desde la región de Guerrero Negro ubicada sobre la costa nororiental de la Laguna Ojo de Liebre pasando por las regiones de Bahía Tortugas, Asunción, San Hipólito, Punta Abreojos y San Ignacio al sur en la costa occidental de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (Figura 6). 13 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 6.- Ubicación de la ruta de muestreo y registro de ejemplares de vidrillo (M. crystallinum) en la ReBiVi. Los puntos amarillos indican los sitios de registro de vidrillo en el presente estudio. Durante este recorrido, se realizó una búsqueda intensiva de ejemplares de vidrillo. La técnica de localización, consistió en realizar un recorrido a baja velocidad para ir observando y localizando ejemplares a ambos lados de los caminos, brechas y/o carreteras muestreados. En aquellos sitios de escasa o nula presencia, se hicieron pequeños transectos en línea trasversal a la ruta. Cada ejemplar o grupo avistado, fue registrado marcando su localización con la ayuda de un GPS Garmin Montana 650t y una cámara fotográfica Ricoh Caplio 500SE (Figuras 1, 2 y 6). Para obtener un registro más robusto, se tomaron evidencias fotográficas con una cámara Nikon D5000. Con estos datos, se construyó el mapa de distribución y se elaboró un archivo digital del registro de ejemplares de vidrillo en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. 1.3.3.- Método de evaluación de rana toro (Lithobates catesbeianus). La distribución de rana toro (L. catesbeianus) dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, se indagó realizando una evaluación rápida de tres cuerpos de agua que se ubican en la cuenca del arroyo San Ignacio, los cuales son: Oasis de San Ignacio o manantial (27°17’48.3”N, 112°52’55.1”W), arroyo San Ignacio en el puente (27°17´51.3´´N, 112°53´50.8´´ W) y arroyo San Ignacio en Poza Larga (27°16´26.1´´ N, 112°54´46.5´´ W) (Figura 7). Los dos primeros, son de aguas permanentes, en tanto que el segundo, es intermitente. Se ubican a una altitud de 128 m.s.n.m., dentro de la ecoregión del Desierto del Vizcaíno (Ruiz-Campos et. al., 2014a). 14 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 7.- Sitios de muestreo para identificar la presencia de rana toro (L. catesbeianus). Los puntos de colores indican en línea recta el inicio y final de los recorridos: rojo, señala el recorrido en oasis San Ignacio manantial; verde, en arroyo de San Ignacio en puente; y, amarillo, en Poza Larga. Para ubicar e identificar la especie, se realizaron muestreos nocturnos durante los días 18, 19 y 20 de enero de 2016. La técnica consistió, en organizar equipos de tres personas que realizaron recorridos sobre la periferia de los cuerpos de agua, y con la ayuda de linternas se visualizaron las ranas que se encontraban en el transecto. Para cada transecto se registró el tiempo transcurrido, la distancia recorrida y la cantidad de individuos vistos; además, se registraban las coordenadas geográficas de punto de inicio y final de los transectos, así como la hora y la fecha. Ninguno de los transectos fue similar a otro en distancia y tiempo (Cuadro 1), esto debido a que cada uno contenía características particulares que motivaron a adecuar la técnica. Los recorridos se realizaron a una velocidad constante y moderada. El transecto del oasis de San Ignacio manantial se realizó en una lancha tipo “kayak”, debido a lo denso de la vegetación ribereña que complicó la caminata alrededor del cuerpo de agua. En importante comentar que, la metodología del muestreo realizado durante el presente reporte cambió conforme a lo planteado en el reporte número 1, en el cual se menciona que se realizara un transecto nocturno por la orilla del cuerpo de agua con una duración de 2 horas. La duración del transecto varió dependiendo de las condiciones de los cuerpos de agua, donde el objetivo de los mismos fue la detección de individuos y no la abundancia de la población. Es por ello que, en la siguiente salida se tendrá que implementar un método mucho más estandarizado para poder cuantificar la abundancia de la población y algunos parámetros poblacionales (e.g. 15 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE proporción de sexos, proporción de juveniles y adultos, longitud hocico cloaca, condición de salud). Cuadro 1. Localización de los sitios muestreados para L. catesbeianus, incluyendo, el número de individuos, la distancia recorrida y el tipo de vegetación alrededor del sitio evaluado. Lugar del recorrido Coordenada inicial Coordenada final Longitud (metros) Individuos observados Oasis San Ignacio manantial 27°17'52.12" N 27°17'48.24" N 1,300 29 112°53'44.22" W 112°52'57.02" W Muy densa, compuesta por palmar, tular y carrizal. Arroyo Ignacio puente San en 27°17'56.35" N 27°17'55.08" N 140 11 112°53'54.40" W 112°53'59.40" W Poco densa, compuesta mayormente por tular y carrizal. Arroyo San Ignacio en Poza Larga 27°16'10.57" N 27°16'27.39" N 630 5 112°55'04.27" W 112°54'50.37" W Escasa por causa de incendio, muy poco tular y carrizal. Tipo de vegetación Adicionalmente, con el propósito de realizar una correcta identificación de la especie, se colectaron algunos ejemplares (Figuras 3 y 8), mismos que se registraron con base en el formato de levantamiento de datos proporcionado por la CONABIO. Las ranas capturadas se depositaron en bolsas plástico, se etiquetaron con sus datos de recolecta. Al regreso de los recorridos los individuos recolectados se depositaron en hieleras, para su posterior traslado. Figura 8.- Captura de ejemplares de rana toro (Lithobates catesbeianus) utilizando una red de golpeo. 1.3.4.- Método de evaluación de tilapia panza roja (Tilapia zillii). Para la realización de este trabajo y la ubicación de los oasis y sitios de muestreo se tomaron como base los trabajos previos realizados por Ruiz-Campos et al. (2012, 16 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE 2014). Es por ello que, durante un periodo de cinco días, del 17 al 21 de enero de 2016, se muestrearon tres localidades de la cuenca del arroyo San Ignacio, que fueron: 1) oasis San Ignacio o manantial, 2) arroyo San Ignacio en puente y 3) arroyo San Ignacio en Poza Larga (Figura 9 y Cuadro 2). Figura 9.- Sitios de registros históricos de Tilapia zillii y rana toro en la cuenca del arroyo San Ignacio y el Batequi (Ruiz-Campos et al., 2014b) Estas localidades se muestrearon utilizando diferentes técnicas de captura, según las características del mismo. Todas se muestrearon aplicando trampas sardineras (minnow trap) de un tamaño de 45 cm de largo x 23 cm de alto, 6.4 mm de luz de malla en cuadro, y una abertura de ambos extremos de 2.54 cm. Se colocaron 7 trampas en oasis San Ignacio, 3 en arroyo San Ignacio en puente y 3 en San Ignacio en Poza Larga a profundidades menores de un metro. Las zonas profundas de las localidades del oasis de San Ignacio o manantial y arroyo San Ignacio en puente, también se muestrearon con el uso de una atarraya de 4 m de diámetro y luz de malla en cuadro de 2.54 cm; se establecieron 9 sitios de muestreo con tres repeticiones cada una, seis sitios de muestreo en el primero y 3 en el segundo. Considerando sus características de profundidad y dimensiones, en el oasis de San Ignacio o manantial, adicionalmente se tendió una red agallera experimental que consta de cuatro paneles que miden 4.5 m de largo y 1.8 m de altura, con luz de malla 1.3 cm, 3.8 cm. 7.6 cm, y 10.2 cm. Durante el muestreo ictiológico se tomaron diferentes parámetros físico-químicos del agua con un equipo multianalizador Hach que registró las variables de temperatura (°C), sólidos disueltos totales (g/l) y conductividad (mS/cm). El material de peces recolectado fue colocado en bolsas de plástico, etiquetado y puesto en hielo para su 17 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE traslado y posterior medición en el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, campus El Sauzal. Cuadro 2.- Ubicación de los cuerpos de agua muestreados para registrar la presencia/ausencia de Tilapia sp. cf. zillii. Coordenadas Localidad X Y Oasis San Ignacio en manantial. 27° 17’ 48.3” N 112° 52’ 55.1”W Arroyo San Ignacio en puente. 27 17’ 51.3” N Arroyo San Ignacio en Poza Larga. 27 16’ 26.1” N o 112 53’ 50.8”W o o 112 54’46.5” W o Para realizar el análisis de estructura poblacional y distribución de tallas, propuestos en el reporte 1, no se lograron desarrollar, debido a que las mediciones de longitud y peso no se efectuaron debido al corto periodo de tiempo con el que se contaba y por el número de individuos recolectados. Esta actividad será desarrollada en la próxima salida de campo, donde los especímenes serán medidos en longitud, peso, asimismo disecados para identificar el sexo y determinar la etapa de desarrollo gonádico. Adicionalmente, es importante mencionar que la zona de estudio, particularmente para el caso de muestreo y análisis de las poblaciones de rana toro y tilapia, propuesta en el Primer Reporte (Plan de Trabajo Detallado), se menciona el muestreo de los oasis y pozas de: San Ignacio, El Tizón, Poza larga, Los Corralitos, Los Pinos y San Sabas. No obstante, una vez realizada la primera salida en el mes de enero de 2016, presentado los resultados y platicado con el Subdirector de la reserva, se comentó la decisión de trabajar en los Oasis San Ignacio en Manantial, Arroyo San Ignacio en puente y Arroyo San Ignacio en Poza Larga debido a los siguientes argumentos: Los caminos de acceso a los diversos oasis y pozas se encuentran prácticamente inaccesibles, lo que pone en riesgo la integridad física del equipo técnico y el estado de los vehículos. En algunos casos para pequeñas pozas, el acceso al cuerpo de agua es imposible debido a la densa cobertura vegetal que bordea los cuerpos de agua (principalmente vegetación de tular); Y que, los sitios considerados en el presente estudio son representativos del comportamiento del resto de los oasis y pozas del área de estudio, (Dr. Gorgonio Ruíz-Campos, com. Pers.). 1.3.5.- Modelación de la favorabilidad ambiental y distribución potencial-actual de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la ReBiVi. Esta modelación aproxima una estimación de las condiciones ambientales representadas en las localidades donde han sido observadas las especies. La diferencia con respecto a la modelación de la distribución potencial es que en estos modelos no están representadas aquellas condiciones ambientales bajo las cuáles la especie sobrevive en otras regiones del planeta. 18 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Para esta modelación se utilizaron únicamente los registros recabados para la región de análisis: 15, 34 y 73 registros de presencia espacialmente únicos para la rana toro, la tilapia y el vidrillo, respectivamente. Los datos base fueron tomados de Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y de los registros y colectas obtenidos durante el trabajo de campo del presente estudio. La modelación de las áreas potencialmente ocupadas se realizó utilizando los cinco primeros componentes de un PCA que resumen y explicaron más del 95% de la variación ambiental en 19 variables climáticas obtenidas de la base World Clim (Hijmans et al., 2005), la mediana, máximo, mínimo y rango del valor NDVI calculado a partir de imágenes mensuales MODIS para el período 2004-2014, dos variables topográficas (elevación y pendiente) derivadas del modelo digital de elevación SRTM (Jarvis et al., 2008) y una variable categórica de tipos de suelo obtenida a partir de un mapa vectorial edafológico desarrollado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Todas las variables se trabajaron a una resolución de ~1 km2. La región de calibración (hipótesis de M; Soberon & Peterson, 2005) de los modelos para las tres especies se generó creando un buffer desvanecido de 500 km alrededor de todos los registros de presencia. Se modelaron los nichos ecológicos de las EEI utilizando el algoritmo Maxent 3.3.3 (Phillips et al., 2006) probando tres diferentes funciones de respuesta a las variables (features) que permite el programa: 1.- linear y cuadrática (LC), 2.- bisagra (B) y 3.- linear, cuadrática, bisagra, umbral y producto (LCBUP). La evaluación de la capacidad predictiva de cada función de respuesta fue medida utilizando un subconjunto de los mismos datos (30%) e iterativamente generando 5 réplicas mediante un procedimiento de bootstrapping. Se utilizó el índice AUC (area under the curve) de las curva ROC (Receiver Operating Characteristics) y la tasa de omisión para determinar esta capacidad predictiva. El primero mide la capacidad de discriminación del algoritmo, independientemente del establecimiento de un umbral de corte para transformar los modelos de favorabilidad climática en mapas binarios de presencia-ausencia potencial (mientras más cercano a 1 el AUC mejor capacidad de discriminación). La segunda mide la capacidad de predecir correctamente como presente un registro de evaluación (lo ideal es que los modelos tengan 0 omisión en los registros de evaluación). De acuerdo con estas pruebas, el mejor modelo para las tres especies fue con la función LCBUP (Cuadro 3). 19 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Cuadro 3. Evaluación de la capacidad predictiva de Maxent con diferentes funciones de respuesta a las variables ambientales. Se presenta el índice AUC y la tasa de omisión. AUC Tasa de omisión LC 0.988 0.000 B 0.990 0.000 LCBUP 0.997 0.000 LC 0.991 0.000 B 0.992 0.333 LCBUP 0.998 0.000 LC 0.986 0.000 B 0.992 0.111 LCBUP 0.993 0.000 Mesembryanthemum crystallinum Lithobates catesbeianus Tilapia zillii La modelación de la distribución potencial actual se generó utilizando un umbral de corte con una tasa de omisión permitida de 0% del total de los registros de calibración para la re-clasificación de los valores de favorabilidad ambiental. Esto debido a que a diferencia de la modelación de la distribución potencial invadible donde se permite una omisión del 10%, en este caso todos los registros fueron correctamente identificados. 1.4.- Resultados 1.4.1.- Distribución de vidrillo en la ReBiVi. Se identificó que el vidrillo (M. crystallinum), se distribuye sobre la costa del Océano Pacífico, bordea las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, así como los esteros La Bocana y El Coyote (Figura 6). Los ejemplares, se registraron sobre suelos salinos y arenosos que se encuentran sujetos a la influencia de la recurrente brisa marina que alcanza la costa occidental de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno en forma de niebla matutina durante gran parte del año. Específicamente, los registros muestran que esta especie se encuentra sobre una franja de tierras arenosas y salitrosas que bordean la zona de influencia de la región oriental de la Laguna Ojo de Liebre, abarcando el área de Guerrero Negro y los salitrales del sureste de la Laguna; en la costa del Océano Pacífico, se encuentra en los bordes de los salitrales que se localizan al sureste de Bahía Tortugas y de manera intermitente bordea la costa desde Asunción hasta Punta Abreojos, donde cubre las riberas de los esteros La Bocana y El Coyote. En tanto que, en la laguna San Ignacio, se encuentra bordeando los extensos salitrales del norte (Figura 6). 20 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Socialmente se identificó que los pescadores de la región costera de la ReBiVi reconocen la especie con cierta facilidad, la identifican con el nombre de: panza de sapo. Mencionan que, panza de sapo es una planta muy abundante durante la temporada de lluvias, que incluso, llega a formar un “tupido tapete” sobre la zona costera de sus lugares de origen. Los resultados de la presente evaluación coinciden en gran medida con la distribución reportada por Reynoso y López (2014), principalmente con lo observado en la Región de Guerrero Negro y La costa del Océano Pacífico. Incluso, en el presente trabajo se puede observar, que su rango de distribución sigue en expansión llegando a ser, casi continua sobre la región de la costa del Océano Pacífico. En virtud de lo antes descrito, se recomienda ampliar la cobertura del muestreo hasta alcanzar una exploración total de la costa occidental de la ReBiVi, incluyendo la totalidad de las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, así como algunas regiones accesibles de la costa del Golfo de California. Adicionalmente, es de importancia realizar un muestreo durante la temporada de lluvias para registrar algunos parámetros poblacionales, ecológicos y de ámbito de distribución. 1.4.2.- Distribución de rana toro en la ReBiVi. Los resultados muestran que, rana toro (Lithobates catesbeianus) se encuentra en los tres cuerpos de agua muestreados (Figura 7 y Cuadro 1). Los cuerpos de agua conocidos como oasis de San Ignacio o manantial y arroyo San Ignacio en puente, fueron las localidades con mayor abundancia de individuos visualizados; en tanto que, en oasis San Ignacio en Poza Larga fueron pocos los organismos observados (Cuadro 1). Este resultado posiblemente esté influenciado por el hecho de que la ribera de este último cuerpo, se incendió pocos meses atrás y aún no ha recuperado su cubierta vegetal ribereña. El número mayor de organismos vistos probablemente esté relacionado con la vegetación, debido a que se observó una mayor presencia en aquellos lugares donde se presentaba vegetación acuática densa (Cuadro 1). Este tipo de vegetación le ofrece protección contra condiciones climáticas y depredadores como garza blanca (Ardea alba), Martín pescador norteño (Megaceryle alcyon) y culebra de agua nómada de dos rayas (Thamnophis hammondii), además brinda alta disposición de alimento, esto último por ser lugares ricos en invertebrados (Fernández y Lank, 2006). De acuerdo con los antecedentes de la distribución de Lithobates catesbeianus, su presencia en los cuerpos de agua de la cuenca del arroyo San Ignacio, ha sufrido una variación; Ruiz-Campos y colaboradores (2014), mencionan que esta especie se encontraba en solo dos cuerpos de agua, llamados oasis San Ignacio o manantial y oasis San Ignacio en puente, en tanto que, en el presente estudio también es registrada en el oasis San Ignacio Poza Larga, es decir, esta especie ha incrementado su ámbito de distribución dentro de la cuenca del arroyo San Ignacio, posiblemente como resultado de su gran éxito de adaptación, alta competencia y por ser un depredador consumado, lo cual le favorece para resistir cambios antropogénicos en el ambiente y desplazarse largas distancias por tierra o a través de arroyos y canales. 21 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE 1.4.3.- Distribución de tilapia panza roja en la ReBiVi. Con base en los resultado del muestreo aplicado en cada uno de los cuerpos de agua localizados sobre la cuenca del arroyo San Ignacio, se encontró que los cuerpos conocidos como oasis de San Ignacio o manantial y arroyo San Ignacio en puente, registran la presencia de tilapia (cuadro 4). En el primero, esta especie exótica invasora fue registrada en casi todo el cuerpo de agua, exceptuando aquellas zonas profundas (profundidad > 2 m) y alejadas de la vegetación ribereña que bordea el espejo de agua. Aquí, la tilapia fue capturada junto a ejemplares de especies exóticas como el pez cola de espada (Xiphophorus hellerii) y el cangrejo americano (Procambarus clarkii), incluyendo el pez nativo y endémico conocido como sardinilla peninsular (Fundulus lima). Por su parte, en la localidad arroyo San Ignacio en puente, se obtuvo una menor cantidad de tilapias capturadas, los cuales se depositarán en la colección del laboratorio de vertebrados terrestres de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California, campus El Sauzal y serán la base para realizar pruebas genéticas y analizar el estado que guarda la población del oasis de San Ignacio. En tanto que, en el arroyo San Ignacio en Poza Larga no se logró capturar organismo alguno, posiblemente debido a que solo se pudo aplicar una técnica de muestreo (se instalaron 3 trampas Minnow trap y durante los recorridos realizados sobre su ribera, no se observaron ejemplares de tilapia). En el primer cuerpo de agua, antes mencionado, también se capturaron 55 organismos que constataban la presencia de la especie endémica Fundulus lima, mismos que fueron liberados en el sitio. Cuadro 4.- Organismos capturados por cada trampa en los cuerpos de agua muestreados. Tipo de trampa Lugar Oasis de San Ignacio o manantial Arroyo San Ignacio en Puente Arroyo San Ignacio en Poza Larga Minnow trap Atarraya Red agallera Especie* individuos Especie* individuos Especie* Individuos Tizi 74 Tizi 196 Tizi 16 Prcl 8 --- --- --- --- Tizi 20 Tizi 19 --- --- Prcl 1 --- --- --- --- Fuli 72 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- *Tizi: Tilapia zillii; Prcl: Procambarus clarkii; y Fuli: Fundulus lima. Es preciso comentar, que estudios previos han mencionado que Tilapia sp. cf. zillii, se encontraba presente en cuerpos de agua, como El Tizón, Poza Larga, Los Corralitos, Los Pinos y San Sabas (Figura 9), todos ubicados sobre la cuenca del arroyo San Ignacio (Ruiz-Campos et al., 2014,), puntos que no han sido muestreados en la presente campaña. No obstante, en la presente evaluación, la tilapia panza roja no fue registrada en el cuerpo de agua conocido como Poza Larga, marcando una posible reducción de su ámbito de distribución, lo cual podría obedecer al carácter intermitente del cuerpo de agua. 22 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE En un análisis rápido de las capturas obtenidas, se observa que los valores de Captura Por Unidad de Esfuerzo (CPUE) en el arroyo San Ignacio en puente, son de 5.23 ind./trampa/h siendo la zona más activa la cual tenía fondo rocoso y de poca profundidad. Además en esta localidad se obtuvo el valor de CPUE más alto para la especie endémica F. lima que fue 3.78 ind./trampa/h, lo cual puede mostrar que había mayor cantidad de individuos de la especie endémica por CPUE en esa zona, por encima de T. zillii, la cual alcanzó valores de 1.37 ind./trampa/h. En el oasis San Ignacio o manantial se obtuvo que la mayor cantidad de CPUE fue en la parte más sureña con 3,31 ind./trampa/h, cerca del ojo de agua, también se obtuvo mediante CPUE que la especie dominante en esa zona era T. zillii con 3,03 ind./trampa/h. Para una mayor inferencia en relación sobre la distribución de Tilapia sp. cf. zillii y la presencia del pez endémico Fundulus lima, es recomendable realizar un esfuerzo de muestreo mayor en tiempo y espacio, con lo cual se podría realizar un mejor análisis de su interacción. 1.4.4.- Favorabilidad ambiental y distribución potencial-actual de las Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la ReBiVi. Los modelos de favorabilidad ambiental para cada especie, muestran que dentro de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno existen regiones con alta favorabilidad ambiental para las tres Especies Exóticas Invasivas (Figuras 10, 11 y 12). El vidrillo, es la especie que cuenta con la mayor superficie con condiciones altamente favorables. Este se encuentra sobre la región occidental de la ReBiVi, principalmente asociada a la costa y llanuras salitrosas que conforman los extensos salitrales o eriales que dominan la costa del Océano Pacífico (Figura 10). Se observa que, M. crystallinum, encuentra sitios propicios sobre pequeñas franjas o parches que bordean la costa, pero en mayor medida sobre las riberas de las lagunas Guerrero Negro, Ojo de Liebre y San Ignacio; cubriendo en su totalidad, los esteros Los Borrachos, La Bocana y El Coyote (Figura 10). Por su parte, los sitios de favorabilidad ambiental de rana toro, sólo se localizan sobre la cuenca del arroyo San Ignacio, esto posiblemente asociado al hecho de que no existen otros cuerpos de agua permanentes dentro del área natural protegida, ni alguna otra área con las mismas características de elevación, clima y/o edafología (Figura 11). No obstante, es posible observar que, esta especie también encuentra favorabilidad ambiental en la cuenca del arroyo el Batequi, al sur de la ReBiVi fuera de la poligonal del Área Natural Protegida (Figura 11). En tanto, la tilapia se localiza hacia la vertiente suroccidental de la ReBiVi. Abarca una amplia zona representada en pequeños parches sobre las estribaciones de la sierra El Tecolote; parte alta de la cuenca del arroyo San Ignacio; y casi en su totalidad, la cuenta del arroyo El Batequi, al sur de la ReBiVi (Figura 12). Por su parte, las proyecciones del modelo de distribución potencial muestran que para vidrillo y tilapia, en gran parte de la ReBiVi existen condiciones ambientales propicias para su distribución (Figuras 13 y 15). En el caso de vidrillo, su distribución potencial casi en su totalidad está representada actualmente en las localidades donde la especie ha sido registrada (Figuras 6 y 13). Este taxa, presenta una posible distribución sobre las extensas llanuras arenosas que se localizan en la región centro-occidental de la ReBiVi, excluyendo las serranías y estribaciones que conforman las sierras del Vizcaíno, Santa Clara y El Tecolote (Figura 13). En tanto, la tilapia encuentra condiciones 23 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE ambientales en extensas zonas de la ReBiVi, principalmente asociada a las estribaciones de todas las sierras del área protegida, su distribución actual posiblemente está limitada por la escasa presencia de cuerpos de agua dentro de la ReBiVi, tanto naturales como artificiales. (Figura 15). Por su parte, la distribución potencial para rana toro se restringe a la porción sur de la ReBiVi, ocupa las cuencas de los arroyos San Ignacio y El Batequi, incluyendo algunas zonas intermedias entre ambas cuencas (Figura 14). Es importante mencionar que para implementar un programa de manejo efectivo de las especies invasoras, se deberán considerar e integrar estos resultados de las proyecciones de su distribución potencial basada en el análisis global de las condiciones que favorecen su establecimiento y distribución en un sitio determinado, para que, con base en ello, se establezcan medidas de prevención y atención temprana a una posible introducción de estas EEI. 24 Figura 10.- Favorabilidad ambiental para vidrillo (M. crystallinum) en la región del Vizcaíno. La línea blanca, representa los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules muestran sitios de registro del presente estudio; los amarillos, indican la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 11.- Favorabilidad ambiental de rana toro (L. catesbeianus) en la ReBiVi. La línea blanca, señala los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules son datos de presencia tomados de GBIF; los amarillos, indican la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. 2 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 12.- Favorabilidad ambiental para la tilapia (T. zillii) en la región del Vizcaíno. La línea blanca, muestra los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules indican los sitios de distribución reportada por el GBIF; los amarillos, indican la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. 3 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 13.- Distribución actual y potencial del vidrillo (M. crystallinum) en la región del Vizcaíno. Se presentan los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules muestran sitios de registro del presente estudio; los amarillos, indican la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. 4 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 14.- Distribución actual y potencial de la rana toro (L. catesbeianus) en la región del Vizcaíno. Se presentan los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules indican los sitios de distribución reportada por el GBIF; los puntos amarillos muestran la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. 5 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Figura 15.- Distribución actual y potencial de tilapia (T. zillii) en la región del Vizcaíno. Se presentan los límites de la ReBiVi (SEDUE, 1988). Los puntos azules indican los sitios de distribución reportada por el GBIF; los puntos amarillos muestran la ubicación de los principales asentamientos humanos de la ReBiVi. 6 1.5.- Referencias bibliográficas Adams, M. J., Pearl, C. A. & Bury, R. B., 2003. Indirect facilitation of an anuran invasion by non-native fishes. Ecology Letters. 6: 343-351. Adams, M. J. & Pearl, C. A. 2007. Problems and opportunities managing invasive Bullfrogs: is there any hope? In Biological Invaders in Inland Waters: Profiles, Distribution, and Threats. Gherardi, F. (eds.). Dordrecht: Springer, Netherlands. 679693 pp. Adams, P., Nelson, D. E., Yamada, S., Chmara, W., Jensen, R. G., Bohnert, H. J. & Griffiths, H. 1998. Tansley Review No. 97: Growth and development of Mesembryanthemum crystallinum (Aizoaceae). New Phytol. 138: 171-190. Biestroek, R., Swart, R. & Van der Knapp, W. 2009. The mitigation-adaptation dichotomy and the role of spatial planning. Habitat international. 33: 230-237. Boelter, R. A, Kaefer, I. L., Both, C. & Cechin S. 2012. Invasive bullfrogs as predators in a Neotropical assemblage: What frog species do they eat? Animal Biology. 62: 397-408. Boone, M. D., Semlistsch, R. D., Little, E. E. & Doyle, M. C. 2007. Multiple stressors in amphibian e communities: effects of chemical contamination, bullfrogs, and fish. Ecological Applications. 17: 291-301. CIDEM, 2010. Manual de Producción de Rana Toro. Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. México, Michoacán. 69 pp. CONABIO. 2016. Escarcha (Mesembryanthemum crystallinum). Consultado en: http://bios.conabio.gob.mx/especies/6074617. CONANP, 2000. Programa de Manejo: Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Instituto Nacional de Ecología. México D. F. 233 pp. https://books.google.com.mx/books?id=hgiLjY6Cx_0C&printsec=frontcover&dq=inaut hor:%22Abdel-Fattah+M.+ElSayed%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwibnIjQ79DKAhUUCmMKHQiIBiIQ6AEIGzAA#v=o nepage&q&f=false. Fernández, G. & Lank, D. 2006. Sex, age, and body size distributions of western sandpipers during the nonbreeding season with respect to local habitat. The Condor. 108: 547-557. Fuller, P. 2008. Tilapia zillii (fish). Actualizado el 22 de abril de 2008. Consultado en: http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=1364. Garcillán, P. P., León de la Luz, J. L., Rebman, J. P. & Delgadillo, J. 2013. Plantas no nativas naturalizadas de la península de Baja California, México. Botanical Sciences. 91 (4): 461-475. Grismer, L. L. 2002. Amphibians and reptiles of Baja California, including its Pacific islands and the islands in the Sea of Cortez. University of California Press, Berkeley. 399 pp. Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Hijmans, R. J., Guarino, L., Jarvis, A., O’Brien, R., Mathur, P., Bussink, C., Cruz, M., Barrantes, I. y Rojas, E. 2005. DIVA-GIS Versión 5.2 manual. Consultado en: www.divagis.org. Hirai, T. 2004. Diet composition if introduced bullfrog Rana catesbeiana, in the Mizorogaike Pond of Kyoto, Japan. Ecological Research. 19: 375-380. Hothem, R. L., Meckstroth, A. M., Wegner, K. E., Jennings, M. R. & Crayon, J. J. 2009. Diet of three species of anurans from the Cache Creek watershed, California; USA. Journal of Herpetology. 43: 275-283. INE-INEGI-CONAGUA. 2007. Documento técnico del mapa de cuencas hidrográficas de México (escala 1:250,000). Jarvis, A., Lane, A. & Hijmans, R. 2008. The effect of climate change on crop wild relatives. Agr. Ecosyst. Environ., 126: 13–23. Kupferberg, S. J. 1997. Bullfrog (Rana catesbeiana) invasión of a California river: the role of larval competition. Ecology. 78(6): 1736-1751. Libik, M., Pater, B., Elliot, S., Iesak, I. S. & Miszalski, Z. 2004. Malate accumulation in different organs of Mesembryanthemum crystallinum L. following age-dependent or salinity-triggered CAM metabolism. Z. Naturforsch. (59): 223-228. Luna, S. M. & Ortañez, A. K. 2005. Tilapia zillii (Gervais, 1848) Redbelly tilapia. Actualizado, 2005. Consultado en: 1 http://www.fishbase.org/summary/1390 Mayés, I. 1968. Folleto instructivo para la cría artificial de la rana comestible, rana toro (Rana catesbeiana Shaw). Banco Nacional de Crédito Ejídal. Oficina Piscicultura Agrícola. México, D. F. Meyer, E., Simancas, J. & Jensen, N. 2016. Conservation at California`s edge. Fremontia, 44 (1): 8-15. Moyle, P. B. 2002. Inland Fishes of California. University of California Press, Berkeley. 502 pp. Morzaria, L. H. N. & Barocio, L. S. A. 2008. Vegetación terrestre. En: Danemann, G. D. & Ezcurra, E. (Eds). Bahía de los Ángeles: Recursos naturales y comunidad. Línea base 2007. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología, Pronatura Noroeste y Sandiego Natural History Museum. México. 740 pp. Ortíz-Serrato, L., Ruiz-Campos, G. y Valdez-Villavicencio, J. H. 2014. Diet of the exotic bullfrog, Lithobates catesbeianus, in a stream of northwest Baja California, Mexico. Western North American Naturalist. 74(1): 116-122. Phillips, S. J., Anderson, R. P. y Schapire, R. E. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190 (3-4): 231-259. Randall, J. M. 2006. Invasive plants of California`s wildland: Mesembryanthemum crystallinum. Consultado en: http://www.calipc.org/ip/management/ipcw/pages/detailreport.cfm@usernumber=13&surveynumbe r=182.php. 2 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Reynoso, M. L. F. & López, P. N. 2014. Avistamiento de vidrillo (Mesembryanthemum crystallinum) en la región centro-oeste de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Proyecto de Servicio Social, Reporte Interno, Dirección de la ReBiVi. Mulegé, Baja California. 7 pp. Ruiz-Campos, G. & Varela-Romero, A. 2002. Ficha técnica de Fundulus lima. En: Varela Romero, A. (comp.). Estatus de conservación de los peces dulceacuícolas del PROYNOM-059-2000 en el noroeste de México: Sonora y Baja California. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, DICTUS. Bases de datos SNIB-CONABIO. Proyecto No. W028. México, D.F. Ruiz-Campos, G., Camarena-Rosales, F., Contreras-Balderas, S., Reyes-Valdez, C., De la Cruz-Agüero, J. & Torres-Balcázar, E. 2006. Distribution and abundance of the endangered killifish Fundulus lima, and its interaction with exotic fishes in oases of Central Baja California, Mexico. The Southwestern Naturalist. 51(4): 502–509. Ruiz-Campos, G. 2012. Catálogo de peces dulceacuícolas de Baja California sur. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología. México, D.F. 169 pp. Ruiz-Campos, G., Andreu-Soler, A., Vidal-Abarca, G. M., Delgadillo, R. J., Suárez, A. M., González-Abraham, C. & Luja, V. H. 2014a. Catálogo de humedales dulceacuícolas de Baja California Sur. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, México, D.F. 206 pp. Ruiz-Campos, G., Camarena-Rosales, F., González-Acosta, A., Maeda-Martínez, A., García de León, F., Varela-Romero, A. & Andreu-Soler, A. 2014b. Estatus actual de conservación de seis especies de peces dulceacuícolas de la península de Baja California, México. Revista Mexicana de Biodiversidad. 85: 1235-1248. SEDRU. 2005. Manual para el cultivo de rana toro (Rana catesbeiana). Secretaria de Desarrollo Rural, Gobierno del estado de Nayarit, Tepic, Nayarit. 39 pp. SEDUE. 1988. Decreto de creación de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, ubicada en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur. Diario Oficial de La Federación. Tomo CDXXII No. 22. México D. F. SEMARNAP. 2000. Guía para el cultivo de tilapia: Oreochromis spp. (Guter, 1984). Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. México D. F. 136 pp. SEMARNAT. 2013. Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. 31 Pp. Soberon, J. & Peterson, A. T. 2005. Interpretation of models of fundamental ecological niches and species’ distributional areas. Biodiversity informatics, 2:1-10. Vanderplank, S. E. 2011. The flora of Greater San Quintin, Baja California, Mexico (2005-2010). Aliso. 29(2): 65-103. Vanderplank, S. & Mata, S. 2010. The succulent scrub of San Martin Island, Baja California, México. Cactus and Succulent Journal. 82(2): 2-8. 3 Proyecto GEF-EEI_COSTASALVAJE Vanderplank, S. E., Delgadillo, J., Ezcurra, E. & McDade, L. A. 2014. Vegetation patterns in the Mediterranean-Desert ecotono. J. Bot. Res. Inst. Texas. 8(2): 565-581. Velázquez, M. A., Ruiz-Campos, G., Ferman, J. L., Delgadillo, J. & Leyva, C. 2011. Índice de calidad ambiental aplicado en el Oasis de San Ignacio, Baja California Sur, México. Investigación Ambiental. 3(1): 30-38. Vivrette, N. J. & Muller, C. H. 1977. Mechanism of Invasion and Dominance of Coastal Grassland by Mesembryanthemum crystallinum. Ecological Monographs. 47(3): 301318. Wang, Y., Guo, Z., Pearl, C.A., and Li, Y. (2007). ''Body size affects the predatory interactions between introduced American Bullfrogs (Rana catesbeiana) and native anurans in China: an experimental study.'' Journal of Herpetology. 41(3): 514-520. Werner, E. E., Wellborn, G. A. & McPeek, M. A. 1995. Diet composition in postmetamorphic Bullfrogs and Green Frogs: Implications for interspecific predation and competition. Journal of Herpetology. 29(4): 600-607. Wu, Z., Li, Y., Wang, Y. & Adams, M. J. 2005. Diet of introduced bullfrogs ( Rana catesbeiana): Predation on and diet overlap with native frogs on Daishan Island, China. Journal of Herpetology. 39(4): 668-674. 4

![Decreto de la Jumta [sic]. : Acabamos de decretar la cadena en](http://s2.studylib.es/store/data/005667378_1-da11bd022a3bdf923b69a739bf200a7b-300x300.png)