El Cadillac de Big Bopper

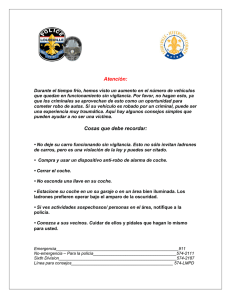

Anuncio