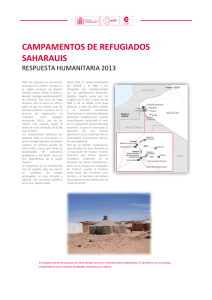

El prolongado desplazamiento saharaui

Anuncio