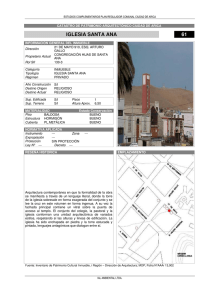

Excavaciones arqueológicas en la Iglesia de la Ssma. Y Vera Cruz

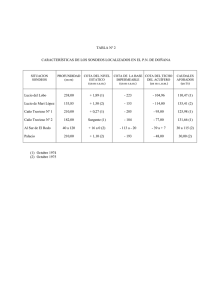

Anuncio