Formación del profesorado en la atención a la diversidad afectivo

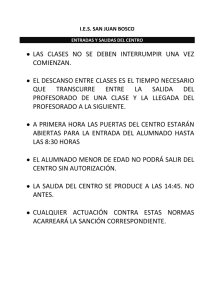

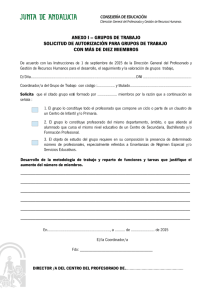

Anuncio