Punto de Vista cumplió 25 años y editó un CD

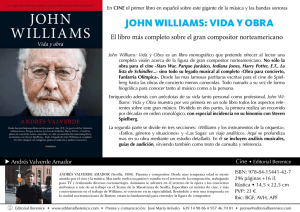

Anuncio