Novela anticlerical y traducción en el Trienio Liberal. Diderot, Lewis

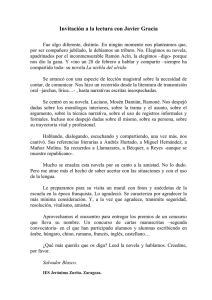

Anuncio