Capítulo II Derechos Susceptibles de Aportación al Capital Social

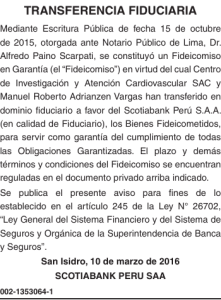

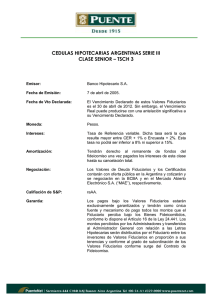

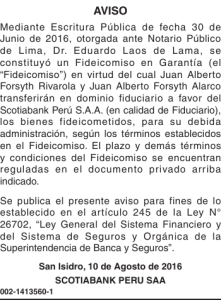

Anuncio