Revista Invenio Nº 11

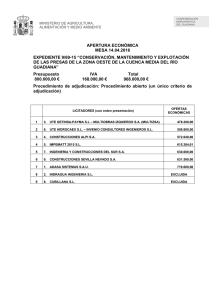

Anuncio