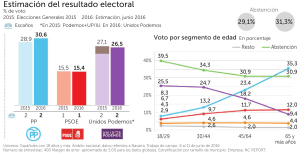

variables socioestructurales y comportamiento electoral en

Anuncio